Du monde antique aux temps modernes, le racisme s’exprime sous des formes diverses mais toujours destructrices : esclavage, ségrégation, génocides, etc.

Voici l'histoire longue et universelle d'un mal ancien, partagé par presque tous les peuples, dont l’écho continue de résonner aujourd’hui.

Le racisme, une blessure universelle

Le mot « racisme » évoque immédiatement les ségrégations modernes, l’apartheid, les lois Jim Crow aux États-Unis ou encore les idéologies exterminatrices du XXe siècle. Pourtant, réduire le racisme à ces formes récentes serait ignorer une réalité plus vaste : la tendance, presque universelle, des sociétés humaines à tracer une frontière entre un nous valorisé et un eux stigmatisé.

De la Grèce antique aux empires coloniaux, de l’Inde brahmanique à la Chine impériale, l’histoire du racisme prend des formes multiples : mépris culturel, exclusion religieuse, hiérarchies de castes, ou classification biologique. Ce mal n’a pas été l’apanage de l’Occident moderne, même si celui-ci a poussé l’idéologie raciale à son paroxysme. Il apparaît au contraire comme une tentation récurrente de l’humanité, presque partout et presque toujours, à quelques exceptions notables.

Comprendre cette histoire longue, sans tabou, permet de mieux saisir la profondeur des préjugés actuels, mais aussi de rappeler qu’il existe des alternatives. Car certaines sociétés ont montré qu’il était possible de vivre l’altérité sans la transformer en hiérarchie.

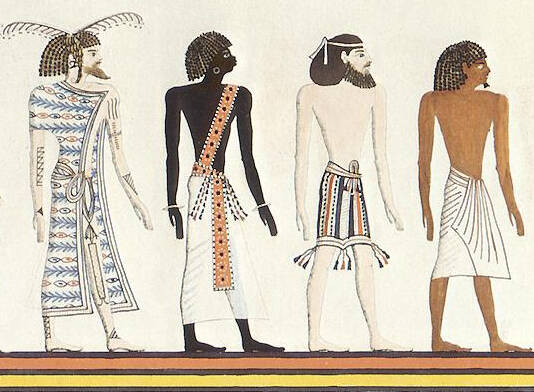

Fragment de fresque du tombeau de Seti Ier, XIIIè siècle avant J.-C. ( CC BY-SA 4.0)

Aux racines de l’exclusion : l’Antiquité et la différence culturelle

Bien avant que le concept moderne de « race » n’apparaisse, les sociétés anciennes ont distingué, classé, et parfois méprisé ceux qui n’étaient pas « comme eux ».

Dans l’Égypte pharaonique, les fresques funéraires représentent déjà l’humanité divisée en catégories hiérarchisées : les Égyptiens d'abord et les autres : les Nubiens, les Libyens, les Asiatiques. Ces images codifiées expriment une hiérarchie implicite et une vision ordonnée du monde où l’altérité est pensée en termes de degrés d’éloignement et de civilisation.

Chez les Grecs, l’opposition majeure est celle des Hellènes et des "barbares" : ceux qui ne parlent pas grec. Le terme vient de l’onomatopée bar-bar, censée imiter le balbutiement incompréhensible des langues étrangères. Les Perses, pourtant puissants et raffinés, sont ainsi relégués au rang de peuples "autres"», souvent présentés comme efféminés, despotiques ou déraisonnables. Hérodote, historien voyageur du Ve siècle avant notre ère, fait preuve d’une curiosité réelle pour les coutumes étrangères, mais les situe toujours en contrepoint des normes grecques.

Les Romains reprennent cette logique, divisant le monde entre cives (citoyens) et barbari. Pourtant, Rome innove en ouvrant sa citoyenneté aux étrangers. Un "barbare" latinisé peut devenir général, sénateur, voire empereur. Mais Rome est paradoxale : elle intègre largement les vaincus, mais conserve les stéréotypes avec les Gaulois "chevelus", les Germains "sauvages" ou les Parthes jugés perfides.

| Les esclaves de l’Antiquité |

|---|

| Dans la Grèce et la Rome antiques, l’esclavage n’est pas fondé sur la « race » mais sur le statut : prisonniers de guerre, débiteurs insolvables, enfants abandonnés. Un esclave grec pouvait devenir affranchi et accéder à des fonctions importantes. Mais les stéréotypes culturels demeuraient : être un esclave "barbare" signifiait souvent être jugé inférieur, indépendamment de l’individu. |

Bas-relief romain – esclaves enchaînés (Smyrne, vers 200 ap. J.-C.)

|

Religions et altérité : quand la foi divise les hommes

Avec l’avènement des grandes religions universelles, l’altérité se cristallise autour de la foi. Le croyant et l’infidèle deviennent les catégories centrales de la distinction. Parfois des préjugés ethniques se superposent aux différences de croyances et la différence confessionnelle se racialise : au XVIe siècle, les Anglais protestants décrivent les Irlandais catholiques comme « sauvages », incorrigibles, proches des bêtes, ce qui justifie les pires atrocités.

De même, dès le haut Moyen Âge, les Juifs d’Europe sont perçus comme un groupe à part dans la chrétienté. Cantonnés dans certains métiers (usure, commerce), ils sont victimes de stéréotypes persistants : peuple déicide, usurier cupide, porteur de malédictions.

Les croisades déclenchent des pogroms massifs. L’Espagne des Rois Catholiques invente au XVe siècle la notion de limpieza de sangre ("pureté de sang") pour distinguer les "vieux chrétiens" des "conversos" soupçonnés de judaïser en secret. Ici, la religion se biologise et porte en elle une forme embryonnaire de racisme.

En Asie, l’Inde brahmanique, avec son système des castes, institue une hiérarchie sociale et religieuse stricte, fondée sur la pureté et l’impureté. Bien qu’il s’agisse d’une division interne et non d’un rapport à l’étranger, les différences physiques (teint plus clair des brahmanes) ont été interprétées comme signes d’une supériorité naturelle. Là encore, l’exclusion se combine à une justification religieuse.

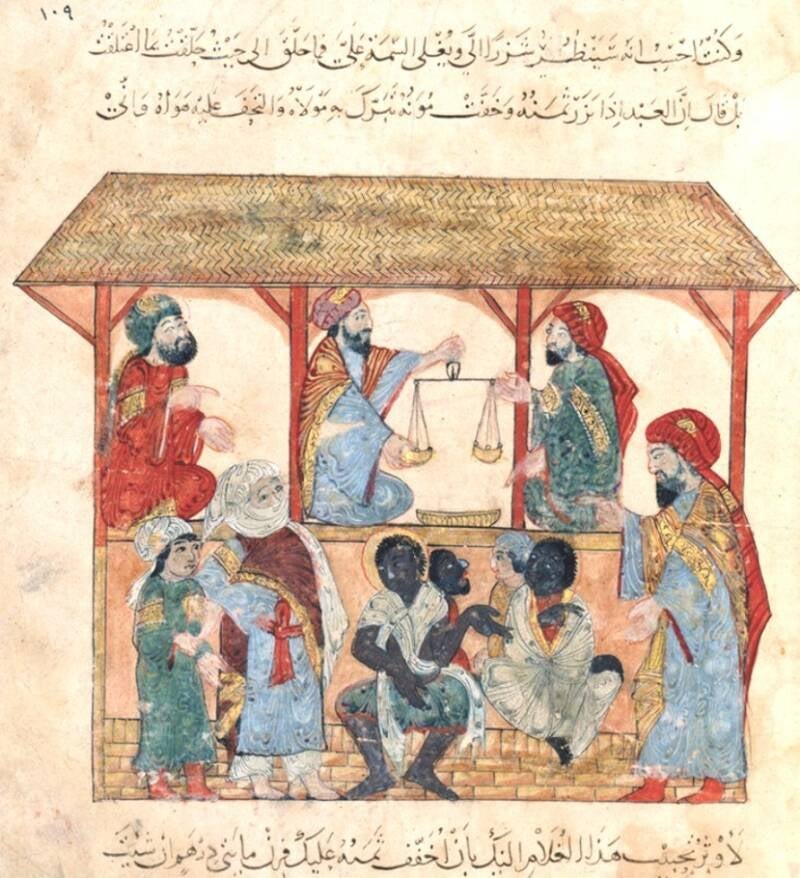

Avec l'islam, le Coran proclame l’égalité des croyants, quelle que soit leur origine. Pourtant, dans la pratique, les sociétés musulmanes ont hiérarchisé les populations. Les Arabes occupaient la première place, suivis des Persans et des Turcs. Les Subsahariens, appelés Zanj, étaient souvent réduits en esclavage, considérés comme plus proches de la nature et du travail servile. Certains auteurs arabes médiévaux décrivaient les Noirs en termes péjoratifs, reflétant un racisme culturel et parfois physique.

Moins connue que la traite atlantique, la traite arabe a concerné des millions d’Africains, déportés vers le Moyen-Orient et l’Asie. La justification tenait souvent à une perception raciale des Subsahariens comme travailleurs serviles. Cette mémoire reste encore vive dans certaines sociétés de la corne de l’Afrique.

Scène de marché aux esclaves au Yemen (XIIIe siècle)

(Manuscrit arabe 5847, fol. 105, Bibliothèque nationale de France)

L’invention moderne de la « race » : le tournant des XVe–XVIIIe siècles

Le racisme moderne naît avec l’expansion européenne.

L’esclavage antique faisait d’un homme libre un esclave par accident (guerre, dette). À partir du XVe siècle, l’Afrique devient le réservoir quasi exclusif des esclaves. Ceux-ci ne sont plus définis par leur statut, mais par leur couleur de peau. Être Noir signifie être esclave "par essence". Cette naturalisation de l’infériorité est un basculement historique et justifie la traite transatlantique.

Avec la colonisation, l’Europe justifie sa domination par l’idée de "mission civilisatrice ". Les peuples colonisés sont décrits comme des "enfants" qu’il faut guider ou des "sauvages" qu’il faut discipliner. Le racisme devient un instrument politique et économique.

En France, en 1685, Louis XIV promulgue le premier Code noir, qui régit l’esclavage dans les colonies françaises. Il définit les esclaves comme biens meubles, interdit les mariages mixtes, impose le baptême catholique. La loi entérine l’idée que la différence de couleur justifie une différence de droits.

Code noir publié à Paris, Chez les Libraires Associez, 1743.

Les XVIIIe et XIXe siècles voient l’apparition des classifications raciales pseudo-scientifiques. Linné et Blumenbach proposent des divisions de l’humanité en races. Buffon et Gobineau affirment une hiérarchie des races, l’européenne étant naturellement supérieure. Les théories de Darwin, mal comprises, sont mobilisées pour justifier la « sélection naturelle » entre peuples. L’anthropométrie mesure crânes et nez pour établir des différences prétendues irréfutables.

A la fin du XIXème siècle, de nombreuses grandes villes d'Europe organisent des expositions où sont présentés des "villages indigènes", avec des hommes et des femmes venues d’Afrique, d’Asie, d’Amérique ou du Nord de l’Europe dans des décors artificiels où ils sont parfois assimilés à des animaux. Ces exhibitions racistes et déshumanisantes, attireront plus d'un milliard de visiteurs entre 1870 et 1940, dans les "zoos humains" d'Hambourg, de Londres, de Bruxelles, de Chicago, de Paris et de bien d'autres villes

Le bassin du "village sénégalais". Exposition universelle de Liège, 1905.

Le Racisme n'est pas seulement un produit de l’Occident

Si l’Occident moderne a perfectionné l’idéologie raciale, le racisme le racisme n’est pas une exclusivité occidentale.

La civilisation chinoise s’est longtemps pensée comme le centre du monde (Zhongguo, « empire du Milieu »). Les peuples voisins étaient qualifiés de « barbares ». Le sinocentrisme associait la culture chinoise à la civilisation et reléguait les autres au rang d’animaux ou de primitifs.

À partir du XIXe siècle, la Chine, confrontée à l’expansion coloniale et aux humiliations infligées par les puissances occidentales, a importé les classifications raciales de l’anthropologie et de la biologie européennes. Ces discours ont été intégrés dans la construction du nationalisme chinois et utilisées pour affirmer davantage la « supériorité » des Han afin de marginaliser les minorités comme les Tibétains, les Ouïghours ou les Mongols.

Au Japon, les Aïnous, peuple autochtone du nord, furent longtemps marginalisés. Au XIXe siècle, l’État nippon mit en place une politique d’assimilation forcée, interdisant langue et traditions. Les Aïnous étaient considérés comme « arriérés » par rapport au modèle japonais.

Les Aztèques qualifiaient les peuples non sédentaires du nord de « Chichimèques », barbares à civiliser ou à sacrifier. Les Mayas distinguaient aussi les peuples voisins selon leurs pratiques agricoles ou guerrières, établissant une hiérarchie implicite.

En Afrique, des hiérarchies ont existé entre pasteurs et cultivateurs. Dans la région des Grands Lacs, les Tutsis, souvent plus élancés, furent perçus comme supérieurs aux Hutus cultivateurs, un préjugé accentué par la colonisation. Dans certaines régions sahéliennes, des peuples ont maintenu des castes serviles internes, où l’asservissement était transmis héréditairement.

Enfin, comme on l'a vu plus haut, la traite orientale, arabo-musulmane et transsaharienne, fut d'une ampleur quasi équivalente à la traite atlantique des européens. Entre le VIIème siècle–XIXème siècle, 10 à 12 millions de personnes en furent victimes, envoyées de force vers le Moyen-Orient, l'Afrique du nord et même l'Inde, L'esclavage des noirsétait justifié principalement par la religion et des jugements raciaux.

| Aspect | Traite atlantique | Traite orientale |

|---|---|---|

| Période | XVᵉ – XIXᵉ siècles | VIIᵉ – XIXᵉ siècles (trafics arabes/transsahariens parfois antérieurs) |

| Nombre de personnes déportées | Environ 12–15 millions | Environ 10–12 millions |

| Destination principale | Amériques (Brésil, Caraïbes, États-Unis) | Moyen-Orient, Afrique du Nord, Inde, régions de l'océan Indien |

| Mort en cours de transport | ≈ 2 millions (mort durant la traversée) |

≈ 2 à 3 millions (marches dans la jungle et le désert |

| Caractéristique idéologique | Esclavage lié à la couleur de peau et justification pseudo-scientifique | Justifications mixtes : religieux et ethniques |

| Formes d'assimilation ou de statut | Esclavage souvent strict et héréditaire, manumissions possibles mais limitées ; ségrégations raciales durables | Parfois assimilation culturelle, conversion religieuse possible ; statut d'esclave variable selon régions et périodes |

Le XXe siècle : le racisme porté à son paroxysme

Le XXe siècle a vu l’idéologie raciste atteindre son point culminant, avec des politiques institutionnalisées de ségrégation et d’extermination.

Le nazisme

L’Allemagne nazie érige la hiérarchie raciale en principe absolu. Les Aryens sont placés au sommet, les Juifs et les Roms voués à l’extermination, les Slaves réduits à la servitude. Le racisme n’est plus seulement une idéologie d’exclusion, mais un programme politique de mort au nom de la pureté de la race

Entre 1941–1945, environ 6 millions de Juifs furent exterminés ainsi que 200.000 à 500.000 Roms, 200.000 handicapés, des dizaines de milliers de Slaves et autres opposants politiques

prisonniers d'Auschwitz sauvés de la mort lors de la libération du camp en 1945 (CC BY-NC-ND 2.0)

La ségrégation légale

Aux États-Unis, les lois Jim Crow instaurent, de la fin du XIXe siècle aux années 1960, une ségrégation stricte entre Blancs et Noirs : écoles, transports, lieux publics, interdiction des mariages mixtes, accès limité à l’éducation et à l’emploi.

En Afrique du Sud, de 1948 à 1965, l’apartheid impose une séparation raciale draconienne : 80% de la population (Noirs et Métis) est privée de droits politiques et soumise à une séparation stricte dans la vie quotidienne.

1962 : Taxis réservés aux blancs : "white only" , Albany, Georgia, USA (Library of Congress)

Génocides coloniaux

Au Congo belge, entre 1885 et 1908, on estime que jusqu'à 10 millions de personnes ont pu être soumis au travail forcé pour l'extraction du caoutchouc dans les plantation d'hévéo mais le nombre de morts ou de mutilés du travail n'a pas fait l'objet de statistiques précises.

Lors de la colonisation de la Namibie par l'Allemagne, entre 1904 et 1908, de l'ordre de 50.000 personnes furent victimes des expropriations et camps de concentration, en particulier les peuples Herero et Nama

Sans aller jusqu'au génocide, les populations colonisées d'Afrique ou d'Asie ont généralement été soumis à un statut juridique inférieur.

Pour conclure : un héritage lourd, mais non inévitable

De l’Antiquité à nos jours, le racisme apparaît comme une constante de l’histoire humaine, mais sous des formes variées. Partout, ou presque, des groupes ont hiérarchisé, exclu, stigmatisé. Mais partout aussi, des hommes et des femmes ont résisté, ont inventé des alternatives, ont intégré l’étranger sans l’asservir.

Le racisme est né de peurs, d’inégalités, de volontés de domination. Il n’est pas une loi de la nature, mais une construction sociale. L’histoire nous enseigne sa force de nuisance n'est pas une fatalité et que des exemples montrent qu'il est parfaitement possible de vivre ensemble sans hiérarchie raciale. C’est cette mémoire, douloureuse mais riche d’enseignements, qui peut aujourd’hui nourrir les luttes contre un mal toujours actuel.

Les Espagnols ont traité les Indiens pire que des bêtes ; jamais les loups, les tigres ou les lions ne se sont comportés aussi cruellement.

Bartolomé de Las Casas (1552)

Petit traité du racisme en Amérique

Dans cet ouvrage, également disponible en audiolivre, l'auteur d'origine haïtienne met "de la chair et de la douleur dans cette tragédie qu’est le racisme." À lire ou à écouter.

Racisme, une autre histoire de l'Amérique

Après l'espoir suscité par la présidence de Barack Obama, les années au pouvoir de Trump ont bien révélé que les inégalités entre blancs et noirs n'ont pas disparu. La pensée raciste est bien vivante, bien plus sophistiquée et insidieuse que jamais.

Dans ce récit trés documenté, Ibram X. Kendi, retrace la longue histoire des idées racistes anti-noires et de leur ancrage au cours de l'histoire américaine,

Aucune région au monde n'a connu une histoire aussi longue de la traite et de l'esclavage que l'Afrique orientale et l'océan Indien. Très loin des modèles simplificateurs du complexe atlantique, les sociétés de l'océan Indien ont éprouvé des modalités de traites et des situations serviles très diverses, dans lesquelles tous les systèmes esclavagistes, européens, orientaux et africains se sont mêlés.

Parler de racisme, c’est parler d’une histoire-monde, celle de la xénophobie, de l’antisémitisme, des préjugés, de l’esclavage ou celle de la ségrégation. Mais c’est aussi parler d’images. En analysant près de 250 images, l’historien Pascal Blanchard et l’anthropobiologiste Gilles Boëtsch décryptent les différentes strates de cette haine de l’autre dans une perspective à la fois historique, culturelle et thématique. Une saisissante histoire visuelle et mondiale du racisme pour en maîtriser désormais tous les codes et représentations.

S'il n'est plus cautionné par la biologie ou l'anthropologie, comme il l'était à l'apogée de la période coloniale, le racisme est loin d'avoir disparu. Son énigmatique persistance puise ses ruses et ses raisons dans l'inconscient et dans les effets de croyance qui l'accompagnent. Ce livre part à la recherche des traces d'une vie psychique collective héritière d'une histoire largement tributaire des grands partages coloniaux, rendue illisible dans notre actualité postcoloniale.

La destruction des Juifs d'Europe

Le grand classique de l’historiographie de la Shoah, analyse systématique et implacable de la machine de destruction nazie.

Les exceptions : quand la différence n’est pas hiérarchie

Pourtant, toutes les sociétés n’ont pas sombré dans le racisme.

L’Empire mongol

Au XIIIe siècle, l’empire de Gengis Khan pratique une politique de tolérance religieuse remarquable. Administrateurs persans, ingénieurs chinois, marchands européens sont intégrés dans un système impérial pragmatique.

Sociétés amérindiennes

Chez certains peuples amérindiens, les prisonniers de guerre pouvaient être adoptés et intégrés, au point de devenir pleinement membres de la communauté. L’altérité n’était pas systématiquement convertie en hiérarchie raciale.

Peuples chasseurs-cueilleurs

De nombreuses sociétés nomades, comme les San du Kalahari ou les Inuits, pratiquaient une hospitalité ouverte. Leur mode de vie, fondé sur la mobilité et le partage, limitait la construction de hiérarchies durables.

Un noir chez les Inuit du Groenland en 1913

(Library of Congress)

Étude des sociétés amérindiennes d’Amazonie, où l’autorité est limitée et où la différence n’est pas racialisée.

Âge de pierre, âge d'abondance

Montre comment les chasseurs-cueilleurs vivaient dans des sociétés relativement égalitaires, sans hiérarchie raciale.

Zomia ou l'art de ne pas être gouverné

Analyse des populations d’Asie du Sud-Est qui ont échappé aux systèmes d’oppression étatiques, sans organisation racialisée.

Montre comment certaines cosmologies non occidentales n’ont pas construit d’altérité sur un mode racialisé.