Dans le cercle d’un petit disque de carton, le XIXe siècle a découvert le vertige de l’illusion : des images fixes qui, soudain, se mirent à respirer. Bien avant que les frères Lumière n’inventent le cinéma, deux précurseurs avaient déjà ouvert une brèche dans l’imaginaire visuel du XIXe siècle.

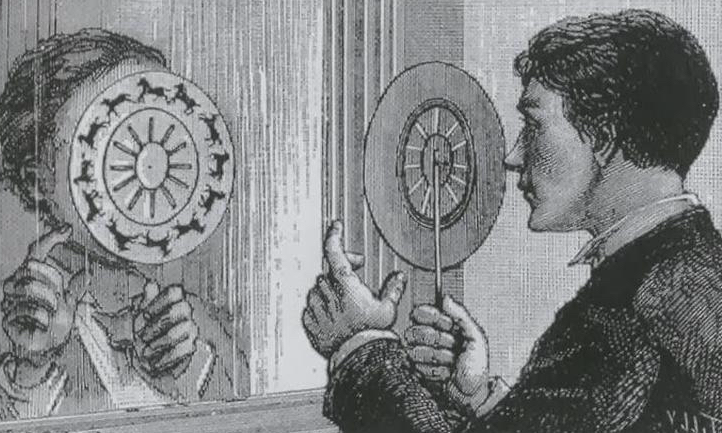

Disque de phénakistiscope réalisé par Eadweard Muybridge (1893).

Une double origine

En 1832, deux savants, l’un belge, l’autre autrichien, travaillent chacun de leur côté sur les mystères de la vision. Le physicien Joseph Plateau, à Bruxelles, et le mathématicien Simon Stampfer, à Vienne, découvrent presque en même temps un principe simple mais révolutionnaire : si l’on dessine une série d’images légèrement différentes et qu’on les fait défiler rapidement, l’œil les fusionne en un mouvement continu.

Leurs disques d’animation recevront un nom un peu barbare : phénakistiscope, tiré du grec « tromper » (phenakizein) et « observer » (skopein). Tout est dit : il s’agit bien d’une illusion d’optique.

Comment ça marche ?

Le dispositif est aussi ingénieux que rudimentaire. Imaginez un disque en carton, percé de petites fentes sur le pourtour. Sur la face du disque, des dessins disposés en cercle décomposent un geste : un homme qui saute, un cheval qui galope, un visage qui grimace.

Pour l’utiliser, il fallait :

-

Placer le disque face à un miroir.

-

Le faire tourner.

-

Regarder à travers les fentes en direction du miroir.

Le résultat ? Les dessins s’animent comme par magie, donnant naissance à l’un des premiers « films » de l’histoire… mais dans un miroir de salon.

Le succès d’un jouet scientifique

Très vite, le phénakistiscope devient un objet à la mode. Dans les salons feutrés du XIXe siècle, la simple rondelle de carton faisait courir des chevaux, danser des acrobates et rire des visages : le phénakistiscope inventait l’illusion du vivant. On s’en amuse, on l’offre aux enfants curieux, et les éditeurs publient des séries entières de disques illustrés. Certains représentent des acrobates, d’autres des danseurs ou encore des scènes humoristiques.

À une époque où la photographie naissante fascine déjà, ce disque animé semble presque ouvrir la voie à un nouveau type d’art : celui de l’image en mouvement.

L’ancêtre du cinéma

Le phénakistiscope ne resta pas seul bien longtemps. Il inspira d’autres dispositifs plus pratiques, comme le zootrope (1834), qui n’avait plus besoin de miroir, ou le praxinoscope (1877), ancêtre direct du projecteur. Mais il a le mérite d’être le premier à transformer une simple série de dessins en véritable spectacle animé.

Joseph Plateau, son inventeur belge, ne profita pas longtemps de sa création. Passionné par les expériences sur la lumière et la vision, il finit par perdre la vue — un destin tragique pour celui qui avait ouvert la voie aux images animées.

Héritage

Aujourd’hui, le phénakistiscope a quitté les salons bourgeois pour entrer dans les musées des sciences et les collections de passionnés d’histoire de l’art. Mais il reste une étape fondamentale : sans ce disque en carton, pas de dessins animés, pas de cinéma, pas de GIFs sur nos téléphones.

En somme, chaque fois que nous faisons défiler une vidéo sur nos écrans, nous devons un clin d’œil reconnaissant à ce petit cercle de carton né en 1832.

Ce n’est pas l’objet qui bouge, mais l’œil qui anime l’image. »

Joseph Plateau

(inventeur du phénakistiscope)

gravure d'époque montrant une personne utilisant le phénakistiscope devant un miroir

disque sans mouvement

disque tournant

vue sur le miroir