Des apothicaires médiévaux aux randonneurs du XXIᵉ siècle, des pèlerins du Camin Roumieu aux collectionneurs de boîtes en métal, les Grisettes de Montpellier n’ont cessé de voyager. Elles témoignent de l’ingéniosité d’une ville carrefour, de la persistance de traditions artisanales et de la capacité d’un simple bonbon à devenir un patrimoine vivant, transmis de génération en génération.

Longtemps avant d’être un souvenir que l’on glisse dans sa poche en flânant dans les rues de Montpellier, la Grisette fut un remède, presque un talisman, et même… une monnaie. Peu de confiseries françaises peuvent se targuer d’une histoire aussi ancienne et mouvementée.

les grisettes emblématiques de Montpellier

(disponibles en ligne sur le site du fabricant)

Des origines médiévales : le bonbon né de la médecine

La tradition situe l’apparition de la Grisette aux alentours de 1150, au cœur de la prestigieuse faculté de médecine de Montpellier. Un apothicaire souhaitant soulager les maux de gorge de ses patients aurait mis au point ce bonbon mêlant miel et réglisse, deux ingrédients alors réputés pour leurs vertus thérapeutiques.

Montpellier, carrefour commercial et intellectuel en plein essor, était déjà spécialisée dans ces matières premières : le miel languedocien, notamment celui de Narbonne, jouissait d’une haute réputation ; tandis que la réglisse devint, dès le XVIIIᵉ siècle, l’une des spécialités montpelliéraines.

Ainsi serait né ce qui est parfois présenté comme le plus vieux bonbon de France.

Le bonbon des pèlerins : de douceur… à monnaie d’appoint

La Grisette connaît rapidement un succès inattendu auprès des pèlerins en route vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Le Camin Roumieu, l’un des itinéraires majeurs du pèlerinage, traverse Montpellier. Sur leur chemin, les voyageurs trouvent dans le quartier de Notre-Dame-des-Tables ces petites douceurs noires poudrées de sucre.

Selon la légende, les commerçants du quartier les utilisaient comme monnaie d’appoint lorsque les pèlerins n’avaient pas la somme exacte. On raconte même que certains marcheurs en glissaient dans leurs besaces pour apaiser la gorge lors de longues étapes — et parfois pour calmer l’hypertension, selon les croyances de l’époque.

Pourquoi “Grisettes” ? Entre couleur et imaginaire social

Il faut attendre le XIXᵉ siècle pour que le bonbon reçoive son nom actuel.

D’une part, sa couleur sombre enrobée de sucre blanc rappelle une petite bille grisée. Mais surtout, le terme “grisette” désigne alors des jeunes ouvrières modestes et coquettes, vêtues d’un « griset », tissu mêlant coton, fil et laine, de teinte grise. Ces “grisettes” deviennent une figure populaire de la littérature et du folklore urbain. Le bonbon, associé à cette teinte et à cette image charmante, adopte naturellement le même nom.

L’oubli au XXᵉ siècle… et une résurrection inattendue

Avec la montée de la pharmacie moderne, la Grisette perd progressivement sa fonction médicinale et tombe presque en désuétude au début du XXᵉ siècle.

Son destin aurait pu s’arrêter là. Mais dans les années 1960, un ingénieur agronome, Raymond Muller, retrouve dans un grenier — chez des descendants de la famille de Paul Valéry — un manuscrit de 1851 contenant une ancienne recette de Grisettes. Il reconstitue la fabrication traditionnelle, met au point un outil spécifique et relance la production au sein du Rucher de la Hacienda, entre Sainte-Anastasie, Montferrier-sur-Lez et Saint-Chaptes. Pendant plus de cinquante ans, il redonne vie à cette confiserie oubliée, qui devient peu à peu un symbole gourmand de Montpellier. Pour cet entrepreneur passionné, "ressusciter les Grisettes, ce n’était pas refaire un bonbon : c’était réveiller un morceau d’histoire endormi".

En 1993, la marque « Grisettes de Montpellier » est officiellement déposée.

En 2017, elle est reprise par un trio d’investisseurs montpelliérains, anciens cadres de grandes entreprises agroalimentaires, avec l'ambition de rapatrier localement la production et de rénover la gamme tout en préservant son histoire.

Une confiserie ancrée dans le terroir et la culture

Les Grisettes ne sont plus seulement un souvenir à offrir : elles sont devenues un emblème patrimonial, présentes lors d’événements locaux et parfois détournées en cuisine (ganaches, panna cotta, ou même pour sucrer un café à la réglisse).

Montpellier leur rend hommage jusque dans sa toponymie, avec notamment la ZAC des Grisettes, au sud de la ville.

les grisettes emblématiques de Montpellier

(disponibles en ligne sur le site du fabricant)

Dans la fatigue du chemin, une Grisette vaut plus qu’une pièce : elle éclaire la route d’un peu de douceur.

Folquet

pèlerin du Camin Roumieu, XIIIᵉ siècle

Une Grisette n’est qu’un instant de sucre… mais elle porte l’éternité silencieuse des villes qui se souviennent.

Paul Valéry

À lire

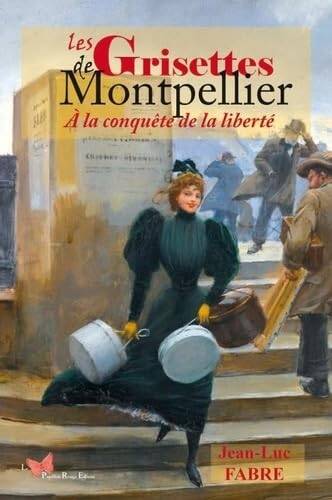

Montpellier, printemps 1852.

Les belles dames de la bourgeoisie languedocienne arborent fièrement les robes cousues par les « Grisettes ».

Parmi elles, Louise et Fanny créent les plus séduisants modèles de la ville et connaissent le succès, tout en vivant en femmes éprises de liberté dans leur atelier de confection.

Mais ce faisant, au bras de leurs compagnons, elles heurtent les mœurs de ce début de Second Empire et suscitent de puissantes jalousies dans leur entourage. Qui leur en veut ?

À force de travail et de talent, elles parviendront pourtant à devenir elles-mêmes des « Élégantes » montpelliéraines, qui conduiront la ville vers la modernité. > Disponible en ligne (Amazon)

Fabrication et conditionnement

De la taille d’un petit pois, la Grisette reste fidèle à sa composition historique : miel, toujours issu de la miellerie originelle du Rucher de la Hacienda, réglisse, sucre, arômes naturels et une pointe d’anéthol.

Depuis 2017, la fabrication est assurée par la confiserie française Kubli dans un partenariat qui conserve l’approvisionnement en miel languedocien. La recette moderne reste proche de celle de 1837, tout en respectant les normes actuelles.

Les présentations soignées participent à la renommée des Grisettes. Les célèbres boîtes métalliques arborent le château d’eau du Peyrou, monument emblématique de la ville. Elles existent en plusieurs formats, du petit rond de 70 g à la grande boîte rectangulaire de 400 g, et sont devenues, au fil du temps, objets de collection.

Le conditionnement est fait par un ESAT languedocien (Établissement et service d’accompagnement par le travail) dont l'objectif est l'insertion sociale et professionnelle des adultes handicapés. .

les grisettes emblématiques de Montpellier

(disponibles en ligne sur le site du fabricant)

(Dinkley, CC BY-SA 3.0 )