Faire la guerre, faire la paix : Le défi de la construction de la paix

De Westphalie à l’ONU : quatre siècles de tentatives pour dompter la guerre

Un idéal ancien, un défi toujours actuel

Depuis l’Antiquité, la paix est définie comme l’absence de guerre — un moment fragile, souvent arraché après des années de combats. Construire la paix ne consiste pas seulement à faire taire les armes : c’est un processus politique et diplomatique complexe, qui vise à prévenir la reprise des hostilités et à instaurer un ordre durable entre nations.

De la pax romana aux traités modernes, les sociétés n’ont cessé de chercher les moyens d’organiser la paix. Mais l’histoire montre combien cet objectif reste incertain : les mécanismes créés pour éviter la guerre ont souvent fini par échouer, faute de consensus ou d’équilibre entre puissances.

L'empire romain à son apogée, sous le règne de l'empereur Trajan (IIème siècle après J.-C.)

(Pontic2006, CC BY-SA 4.0)

De Westphalie à Vienne : inventer la paix entre États

Après trente années d’affrontements religieux et politiques qui ravagent l’Europe, les traités de Westphalie (1648) mettent fin à la guerre de Trente Ans et à la guerre de Quatre-Vingts Ans.

Ils marquent un tournant : pour la première fois, les souverains d’Europe acceptent de négocier la paix dans un cadre multilatéral, et reconnaissent la souveraineté des États. C’est la fin de l’ordre féodal et le début de l’« ordre westphalien », fondé sur la diplomatie et le respect des frontières.

Les trois traités signés à Münster et Osnabrück posent aussi les bases du droit international moderne. L’idée d’une paix obtenue par l’équilibre des puissances plutôt que par la domination d’un empire s’impose peu à peu.

L'Europe politique après les traités de Westphalie

(carte de Herman Moll, CC0)

Deux siècles plus tard, après les guerres révolutionnaires et napoléoniennes, l’Europe cherche à rétablir la stabilité. Les vainqueurs — Russie, Autriche, Prusse et Royaume-Uni — se réunissent à Vienne du 18 septembre 1814 au 9 juin 1815[. Sous l’impulsion du diplomate autrichien Metternich, le Congrès de Vienne (1814-1815) redessine la carte du continent, restaure les monarchies et instaure un « concert des nations » chargé de maintenir la paix.

La France, représentée par Talleyrand, réintègre la scène internationale. Mais cette paix est conservatrice : elle repose sur la volonté d’étouffer les idées révolutionnaires et les aspirations nationales. Si le Congrès de Vienne permet à l’Europe de connaître un siècle relatif de stabilité, il prépare aussi les tensions nationalistes du XIXᵉ siècle.

Congrès de Vienne (1814 - 1845) par Jean-Baptiste Isabey (CC0)

Le XXᵉ siècle : de la paix imposée à la paix collective

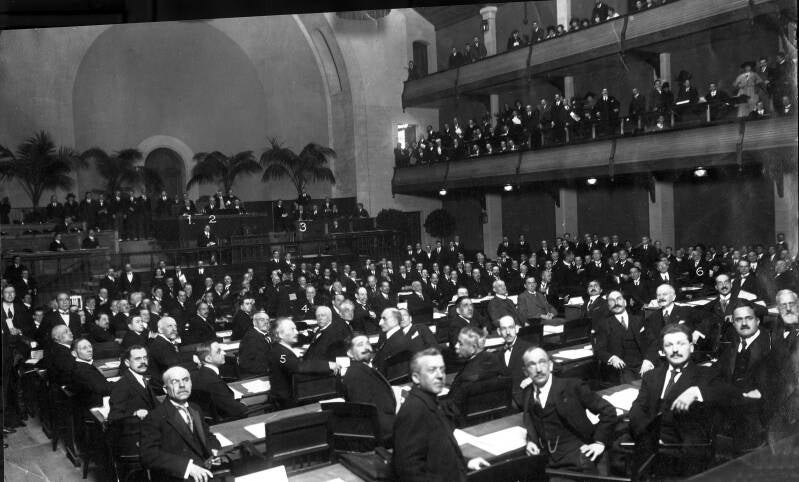

Après la Première Guerre mondiale, l’ampleur des destructions pousse les dirigeants à imaginer un nouvel ordre mondial. En 1919, lors du traité de Versailles qui officialise la paix après la première guerre mondiale, e président américain Woodrow Wilson propose la création d’une Société des Nations (SDN), fondée sur la sécurité collective : si un État agresse un autre, tous les membres doivent s’unir contre lui.

Toutefois, le Sénat américain, en s'opposant à la ratification du traité de Versailles, vote contre l'adhésion à la Société des Nations et les États-Unis n'en feront finalement pas partie, fidèles à leur doctrine isolationniste (doctrine Monroe). Sans moyens militaires, sans autorité contraignante, la SDN ne parvient pas à empêcher les agressions du Japon, de l’Italie ou de l’Allemagne dans les années 1930.

Dissoute en 1946, elle laisse derrière elle une idée pourtant décisive : celle d’une paix organisée à l’échelle mondiale.

Première réunion à Genève, en 1920, des délégués de la SDN

À la fin de la Seconde Guerre mondiale, les nations du monde se réunissent à San Francisco pour créer l’Organisation des Nations Unies (ONU). L’objectif : maintenir la paix et la sécurité internationales, promouvoir le développement et protéger les droits humains.

Son architecture traduit la hiérarchie issue du conflit : au sein du Conseil de sécurité, cinq membres permanents — États-Unis, URSS (aujourd’hui Russie), Chine, Royaume-Uni et France — disposent du droit de veto. C’est à la fois une garantie de stabilité et une source de blocage.

Pendant la guerre froide, l’ONU est souvent paralysée par la rivalité entre les deux blocs. Mais avec la chute du mur de Berlin, elle retrouve un rôle actif : envois de casques bleus, médiations diplomatiques, aide humanitaire.

De la guerre de Corée aux Balkans, du Rwanda au Liban, l’ONU tente de s’imposer comme le garant d’un ordre mondial pacifié — souvent avec succès, parfois dans la controverse.

Emblème de l'Organisation des Nations unies (ONU)

Les nouveaux visages de la paix au XXIᵉ siècle

La paix ne se construit plus seulement entre États. D’autres acteurs jouent désormais un rôle essentiel :

-

Les puissances régionales (Union africaine, ASEAN, Union européenne) ;

-

Les autorités religieuses, comme la papauté, sollicitée en 1980 pour apaiser le conflit entre l’Argentine et le Chili ;

-

Les ONG et la société civile, qui participent à la reconstruction et à la réconciliation.

Des accords comme Oslo (1993) entre Israéliens et Palestiniens, ou Makassi (2006) entre le Nigeria et le Cameroun, montrent que la médiation internationale est devenue un art à part entière, mobilisant diplomates, juristes, médiateurs et acteurs locaux.

Malgré ces progrès, la paix reste difficile à construire. Les conflits contemporains — civils, asymétriques, terroristes — défient les mécanismes classiques de négociation.

La montée des nationalismes, la course aux armements et l’érosion du multilatéralisme fragilisent l’ordre onusien. L’ONU, héritière d’un monde bipolaire, peine à s’adapter à un monde multipolaire.

La paix ne se décrète plus à la table des diplomates : elle se bâtit dans la durée, sur la justice, le développement et la coopération.

Assemblée dénérale de l'ONU à New York (2011)

Basil D Soufi, CC BY-SA 3.0

Conclusion

De Westphalie à New York, quatre siècles d’histoire témoignent de la lente évolution d’un rêve : faire de la paix un ordre durable, non plus une simple trêve entre guerres.

Mais chaque époque a réinventé cet idéal à sa manière. Si la guerre change de forme, la paix aussi.

Aujourd’hui, le véritable défi n’est plus seulement d’arrêter les guerres, mais de construire un monde où elles ne seraient plus nécessaires.

Ce n’est pas la paix qui est naturelle, c’est la guerre ; la paix est une invention humaine.

Raymond Aron

Résumé audio

sujets de dissertation

La paix est-elle seulement l’absence de guerre ?

Les guerres contemporaines confirment-elles ou remettent-elles en cause la définition de Clausewitz : “la guerre est la continuation de la politique par d’autres moyens” ?

La Chanson du thème

Quiz — Le défi de la construction de la paix

10 questions (QCM). Choisis une option par question puis clique sur Vérifier mes réponses.