Comment un “rocher” du Nord-Atlantique s’est retrouvé au cœur d’une autre mondialisation

À l’écart des grands ports impériaux, Saint-Pierre-et-Miquelon pourrait sembler un territoire périphérique. Pourtant, du XVIIᵉ au XIXᵉ siècle, l’archipel joue un rôle discret mais essentiel dans les circulations transatlantiques. Entre morue, rhum, marins saisonniers et rumeurs venues d’ailleurs, il raconte en miniature une autre histoire de la mondialisation : celle des marges qui connectent les continents.

Un archipel minuscule au centre d’un vaste réseau maritime

À première vue, Saint-Pierre-et-Miquelon n’est qu’un fragment de terre accroché au large de Terre-Neuve, battu par les vents et les tempêtes. Mais l’histoire montre un tout autre visage : celui d’un carrefour océanique où se croisent pêcheurs bretons, basques, normands, mais aussi marchands anglais, capitaines américains et navires portugais.

Dès le XVIIᵉ siècle, les campagnes de pêche françaises à la morue transforment l’archipel en un pivot saisonnier. On y installe des vigneaux pour sécher le poisson, on répare les coques, on échange des nouvelles venues des ports européens. Au-delà des rochers et du brouillard, Saint-Pierre devient une escale stratégique dans le grand mouvement du commerce atlantique.

Le poisson séché, moteur d’une économie-monde

La morue de Terre-Neuve, séchée sur les grèves de l’archipel, s’insère très tôt dans un circuit transatlantique complexe. Exportée vers les ports français, elle nourrit surtout un flux essentiel vers les Antilles.

Dans les plantations de canne à sucre, la morue bon marché constitue la base de l’alimentation des populations esclaves. En retour, les goélettes reviennent chargées de sucre, de mélasse ou de rhum : un commerce en triangle où Saint-Pierre, loin des métropoles coloniales, occupe pourtant une place indispensable.

Ce produit modeste — du poisson simplement salé et séché — devient ainsi l’une des clés de l’économie impériale française. Et c’est sur ce « rocher » isolé que s’organisent, saison après saison, les premières étapes de cette chaîne logistique mondiale.

La morue qui faisait vivre Saint-Pierre-et-Miquelon en 1887

(source J. Thouleu/gallica.bnf.fr/BnF)

Des circulations incessantes : hommes, biens et idées

Saint-Pierre-et-Miquelon n’est pas un espace figé : c’est un territoire en mouvement constant. À la saison de pêche, la population peut tripler ou quadrupler. On y entend des accents multiples ; on y échange des techniques de navigation, des histoires de mer, des chansons en basque ou en breton.

Les navires transportent des marchandises, mais aussi des nouvelles du monde.

Les guerres européennes, les prix du poisson à Bilbao, les insurrections d’esclaves dans les îles sucrières, les rivalités anglo-américaines : tout arrive par le quai, transmis de bouche en bouche avant de repartir vers d’autres côtes.

Saint-Pierre devient ainsi une petite plaque tournante de l’information maritime, un relais d’idées et de pratiques, bien plus ouvert sur le monde que ne le laisse supposer sa taille.

Une autre mondialisation, vue depuis les marges

Raconter Saint-Pierre-et-Miquelon, c’est déplacer notre regard.

La mondialisation n’est pas seulement faite de grandes métropoles et de puissantes compagnies : elle se construit aussi sur des points minuscules de la carte, des havres de pêche, des communautés saisonnières, des ports oubliés.

À travers ses goélettes, ses pêcheurs, ses vigneaux, ses échanges avec les Antilles et l’Amérique du Nord, l’archipel dessine une véritable micro-histoire de la mondialisation atlantique — une histoire faite de liens discrets mais tenaces, tissés par les hommes du vent et du sel.

Aujourd’hui encore, la diaspora saint-pierraise, présente au Canada, en métropole et jusque dans les villes américaines, prolonge ces routes anciennes.

Saint-Pierre

La mer est ce que nous avons en commun.

Paul Valéry

Saint Pierre chanté par

Noir Lumière

Qui dans notre hexagone connaît le passé difficile et périlleux de cette terre boréale ? Ce « caillou » reconnu par Jacques Cartier en 1536 est demeuré, envers et contre tout, un territoire français. Cet ouvrage est une première tentative d'offrir au grand public une introduction à cet Archipel septentrional dans lequel cohabitent depuis l'an de grâce 1604 des Bretons, basques et autres normands. Ultime écho de la grande aventure vécue par ces enfants de France s'établissant alors dans les grands espaces du nord de l'Amérique.

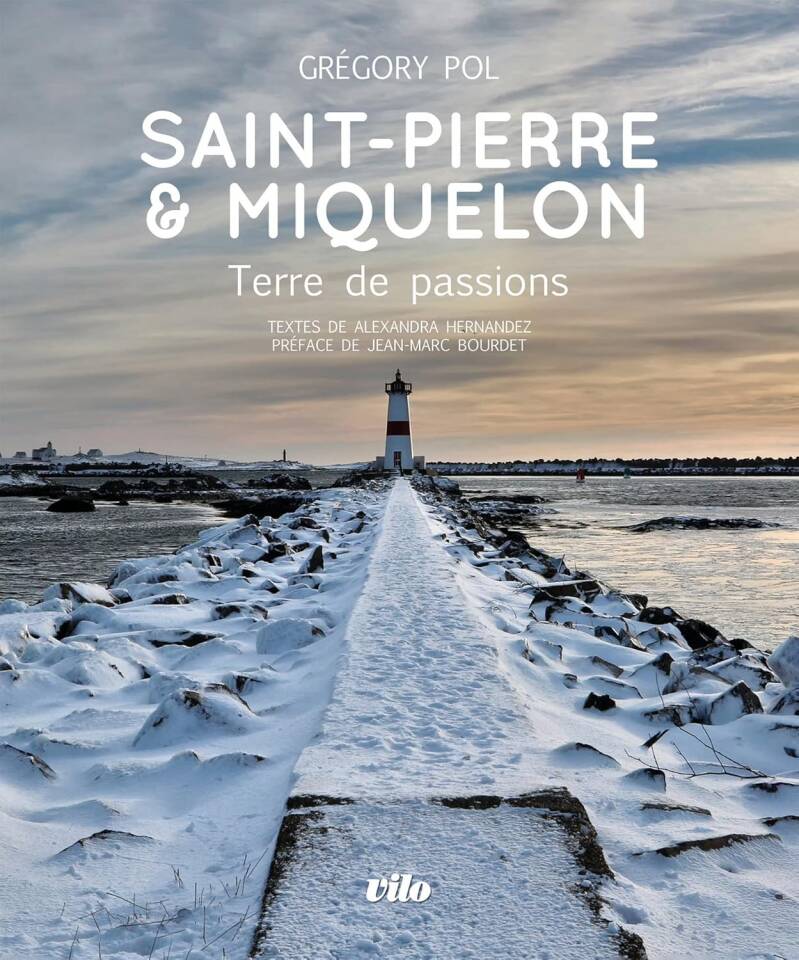

Saint Pierre, terre de passion

Gregory Pol, photographe et marin amoureux des espaces libres et rudes qui ne révèlent leurs beautés qu'à ceux qui savent les reconnaitre, nous donne à voir et à aimer Saint-Pierre émergeant sous la brume et ses aussières gelées.

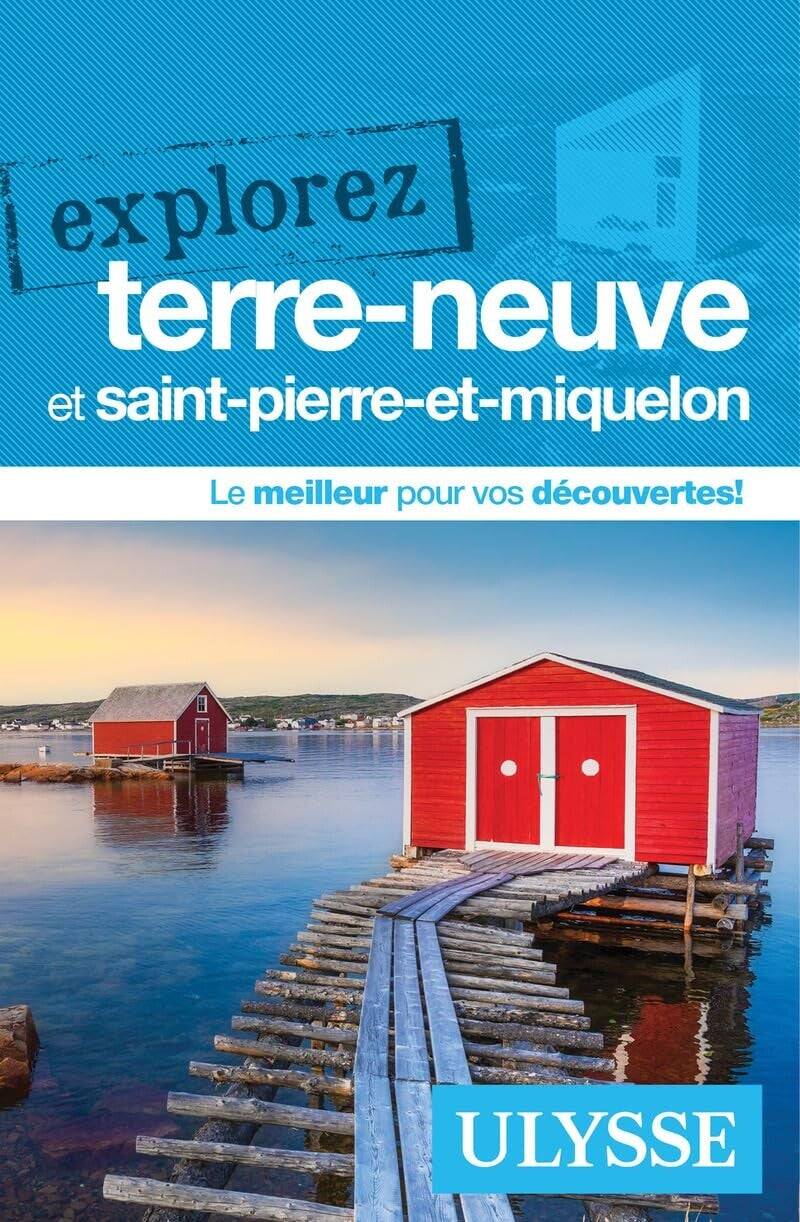

Explorez Terre-Neuve et Saint-Pierre-et-Miquelon

Rien ne vaut un contact direct pour comprendre ces îles