Situé à seulement deux mètres au-dessus de l’océan, le village de Miquelon, dans l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, incarne aujourd’hui un symbole poignant : celui du premier bourg français contraint de se déplacer face à la montée des eaux.

Menacé par l’érosion et des tempêtes toujours plus violentes, ce bout de terre, habité depuis des siècles par des marins fiers de leur héritage breton et normand, doit désormais écrire une nouvelle page de son histoire. Entre résilience et nostalgie, les 600 âmes de Miquelon s’apprêtent à quitter leur littoral pour s’installer plus haut, plus loin des flots qui, année après année, grignotent leur village.

Vue de Miquelon depuis le Calvaire.

(Murzabov, CC BY-SA 4.0)

Saint-Pierre-et-Miquelon : un archipel français au bout du monde

À plus de 4 000 kilomètres de la métropole, l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon – dernier vestige de la Nouvelle-France en Amérique du Nord – a toujours maintenu, malgré son isolement et son climat hostile, un lien indéfectible avec la France. Son histoire, marquée par des siècles de convoitises entre Français et Britanniques, s’ancre définitivement dans le giron français en 1816, après des changements de mains répétés. De simple halte pour pêcheurs basques et bretons au XVIe siècle, il devient un avant-poste stratégique, puis une collectivité territoriale en 1985.

Une vie rythmée par la mer et les tempêtes

La vie à Saint-Pierre-et-Miquelon a toujours été marquée par la rudesse du climat et la dépendance à la mer. Les habitants, souvent des descendants de marins bretons, normands ou basques, ont développé une culture résiliente, fondée sur la pêche, la solidarité et une forme d’autonomie forcée. Les hivers sont longs et rigoureux, les tempêtes fréquentes, et l’isolement géographique rend les approvisionnements parfois difficiles.

Pourtant, malgré ces défis, l’archipel a su préserver son identité française. La langue, les traditions, et même l’architecture – avec ses maisons colorées et ses églises de style breton – rappellent constamment ce lien avec la métropole. Les Miquelonnais, comme on les appelle, sont fiers de leur appartenance à la France, un attachement qui s’est renforcé au fil des épreuves.

Miquelon, village martyr du changement climatique

Aujourd’hui, Saint-Pierre-et-Miquelon fait face à un nouveau défi : la montée des eaux. Le village de Miquelon, situé à seulement deux mètres au-dessus du niveau de la mer, est le premier en France à être officiellement déplacé en raison du réchauffement climatique. Menacé par l’érosion côtière et les tempêtes de plus en plus violentes, le village doit être relocalisé vers une zone plus élevée, à 1,5 kilomètre de son emplacement actuel.

Cette décision, prise en 2014 et confirmée par les autorités locales et nationales, marque un tournant dans l’histoire de l’archipel. Pour la première fois, un village français est contraint de se déplacer en raison des conséquences directes du changement climatique. Les 600 habitants de Miquelon, déjà habitués à lutter contre les éléments, doivent désormais faire face à une épreuve inédite : quitter leur terre natale pour sauver leur communauté.

Un symbole de résilience et d’adaptation

Le déplacement de Miquelon est un symbole fort. Il rappelle que l’histoire de Saint-Pierre-et-Miquelon est celle d’une lutte permanente contre les éléments, mais aussi celle d’une fidélité inébranlable à la France. Malgré les difficultés, les habitants de l’archipel ont toujours su se relever, s’adapter et innover pour préserver leur mode de vie.

Aujourd’hui, alors que le monde entier observe avec inquiétude les effets du réchauffement climatique, Miquelon devient un laboratoire à ciel ouvert. Son histoire, marquée par la résilience et l’attachement à la France, offre une leçon d’espoir et de détermination. Et si l’archipel doit une nouvelle fois se réinventer, une chose est sûre : son âme française, forgée par des siècles de combats et de fierté, ne sera pas engloutie par les flots.

église de Miquelon

(source : Murzabov, CC BY-SA 4.0)

Planning de la relocalisation

2014 : L’État français met en place un Plan de prévention des risques littoraux (PPRL), interdisant toute nouvelle construction à Miquelon et confirmant la nécessité de déplacer le village en raison de la montée des eaux et de l’érosion côtière.

2024-2025 : Lancement de la phase pionnière du projet. Les premières parcelles du nouveau village, situé à 1,5 km de l’emplacement actuel, sont attribuées aux habitants volontaires. Le fonds Barnier finance le rachat des maisons menacées et l’indemnisation des ménages.

2025-2030 : Début des constructions des premières infrastructures (logements, réseaux, équipements publics). Le schéma territorial d’aménagement et d’urbanisme (STAU) est révisé pour encadrer ce projet inédit.

2030-2050 : Reconstruction progressive des infrastructures essentielles (école, clinique, terrain de sport, port, etc.). La relocalisation se fait sur la base du volontariat, avec un objectif de déplacement complet d’ici 50 à 70 ans.

2050 et au-delà : Achèvement prévu de la relocalisation, avec un coût estimé à plusieurs centaines de millions d’euros. Miquelon deviendra alors le premier exemple en France d’un village entièrement déplacé en raison du changement climatique.

Un projet long et complexe, mais nécessaire pour sauver une communauté menacée par l’océan.

Saint-Pierre-et-Miquelon, c’est un peu la France qui résiste, là où l’Atlantique et l’histoire se rencontrent.

Jean-Pierre Andrieux,

historien spécialiste des territoires ultramarins.

Qui dans notre hexagone connaît le passé difficile et périlleux de cette terre boréale ? Ce « caillou » reconnu par Jacques Cartier en 1536 est demeuré, envers et contre tout, un territoire français. Cet ouvrage est une première tentative d'offrir au grand public une introduction à cet Archipel septentrional dans lequel cohabitent depuis l'an de grâce 1604 des Bretons, basques et autres normands. Ultime écho de la grande aventure vécue par ces enfants de France s'établissant alors dans les grands espaces du nord de l'Amérique.

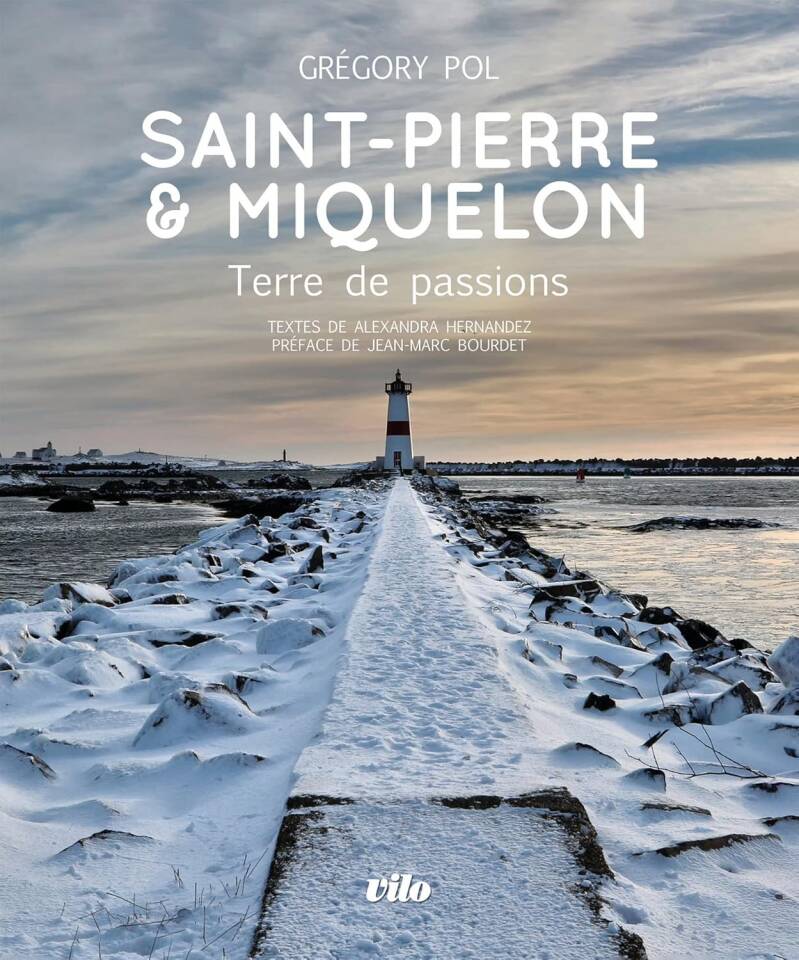

Saint Pierre, terre de passion

Gregory Pol, photographe et marin amoureux des espaces libres et rudes qui ne révèlent leurs beautés qu'à ceux qui savent les reconnaitre, nous donne à voir et à aimer Saint-Pierre émergeant sous la brume et ses aussières gelées.

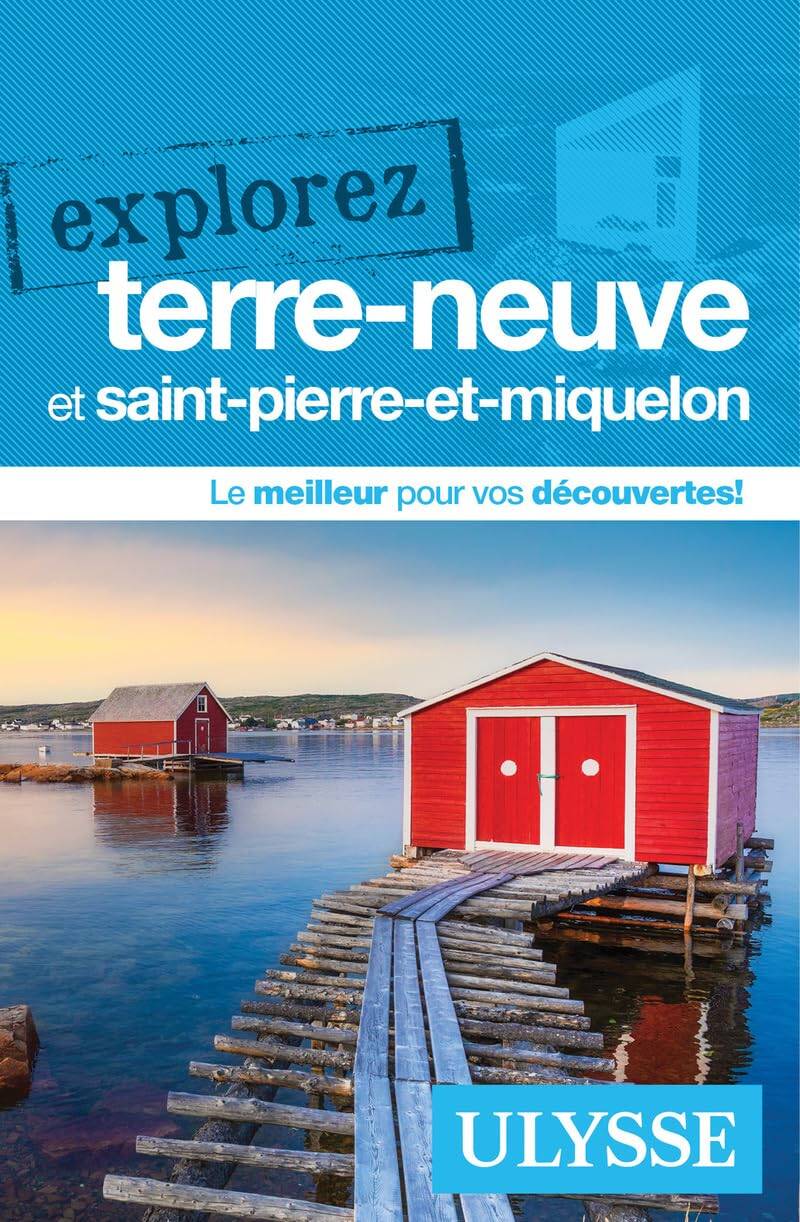

Explorer Terre Neuve et Saint-Pierre-et-Miquelon

Rien ne vaut un contact direct pour comprendre ces îles