De Dakar à Douala, de Lomé à la diaspora parisienne, la tontine perpétue un art africain de la solidarité fondé sur la confiance et l’entraide. À l’heure où la planète cherche des alternatives aux dérives du capitalisme financier, ce modèle ancien retrouve une étonnante modernité.

On croit souvent que la « tontine » est une invention européenne, née dans les salons feutrés de la France de Mazarin au XVIIᵉ siècle. C’est vrai : un banquier napolitain, Lorenzo de Tonti, avait imaginé un système de rentes collectives où le dernier survivant raflait la mise. Mais si le terme vient d’Europe, son sens courant aujourd’hui, en Afrique, raconte une tout autre histoire : celle d’un instrument ancien et toujours vivant de solidarité communautaire.

Femmes au cœur de l'économie africaine

(source : The Heritage Management Organization)

Héritage ancien des économies de réciprocité

Bien avant l’urbanisation ou la colonisation, les sociétés africaines vivaient sur des bases où l’entraide économique était constitutive du lien social. Les cérémonies de mariage, les funérailles, la mise en culture d’un champ ou la construction d’une maison donnaient lieu à des mobilisations collectives où chacun apportait son temps, ses bras, ses denrées ou ses animaux. Ces contributions n’étaient pas de simples dons : elles créaient des dettes de solidarité qui circulaient dans le groupe, assurant à chacun qu’il ne serait jamais laissé seul face à l’épreuve ou au besoin.

La tontine moderne s’inscrit dans cette logique de longue durée : une mise en commun des ressources, redistribuées de façon tournante. Les termes varient – esusu au Nigeria, likelemba au Congo, njangi au Cameroun – mais le principe reste le même : chaque membre verse une cotisation régulière, et à tour de rôle, chacun reçoit l’intégralité de la cagnotte.

Un système ancien adapté à la ville

Si la pratique a des racines rurales, elle a su se transformer avec les bouleversements du XXᵉ siècle. L’urbanisation rapide, les migrations vers les capitales ou vers l’étranger, et la difficulté d’accès au système bancaire ont renforcé l’importance de la tontine. Dans les quartiers populaires de Douala, d’Abidjan ou de Dakar, elle est devenue une véritable banque informelle.

-

Elle finance l’ouverture d’un petit commerce, l’achat de marchandises, ou la scolarité des enfants.

-

Elle sert de filet de sécurité en cas de maladie ou de coup dur.

-

Elle donne aux femmes, souvent marginalisées dans les circuits financiers officiels, un espace d’autonomie et de pouvoir économique.

La tontine n’est donc pas seulement un outil économique : c’est aussi une institution sociale. Les réunions de tontine sont des moments de convivialité, mais aussi de régulation : le groupe sanctionne moralement celui qui manquerait à ses obligations, protégeant ainsi le système de l’individualisme.

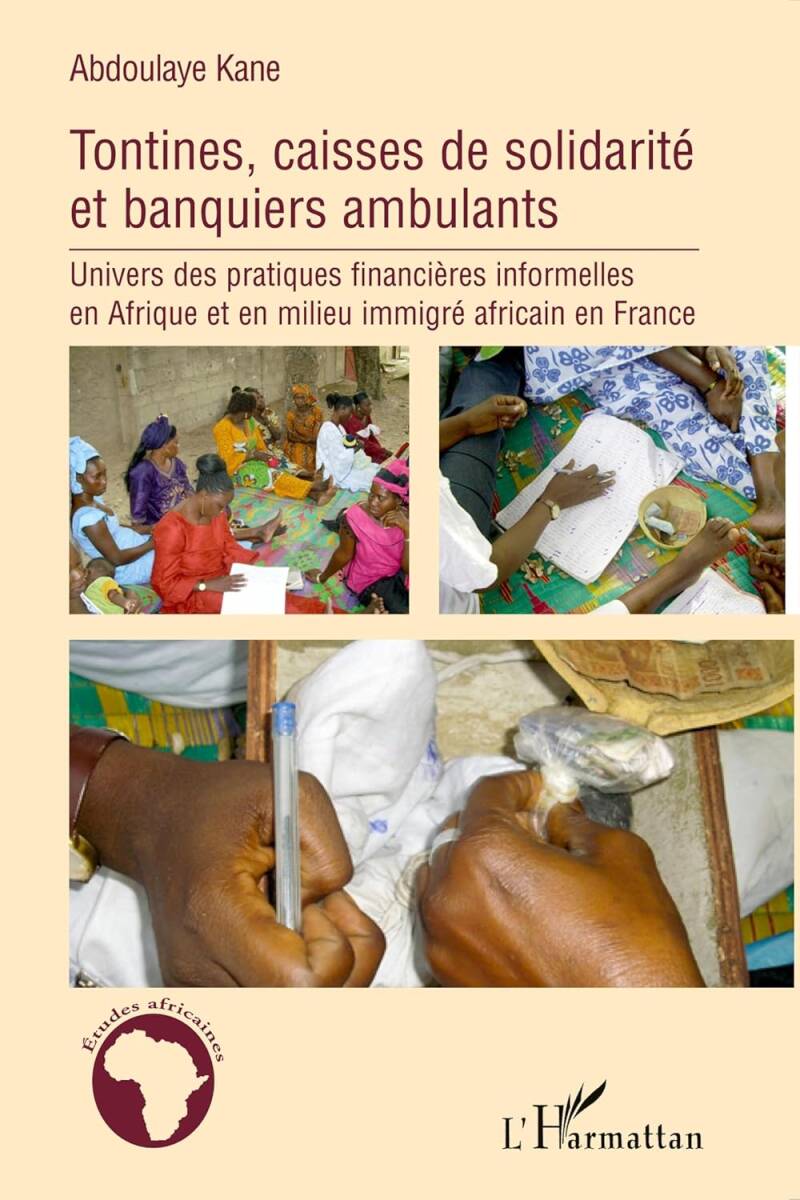

Congrès des femmes d'affaires d'Afrique de l'est, 2011

(source : Paul Kagame/Flickr - CC BY-NC-ND 2.0)

De l’Afrique villageoise aux diasporas mondiales

Avec les migrations, la tontine a traversé les frontières. Dans les communautés sénégalaises de Paris, camerounaises de Bruxelles ou congolaises de Montréal, elle continue de jouer un rôle essentiel. Les sommes mises en commun servent à financer un projet au pays, un rapatriement de corps en cas de décès, ou l’achat collectif d’un terrain.

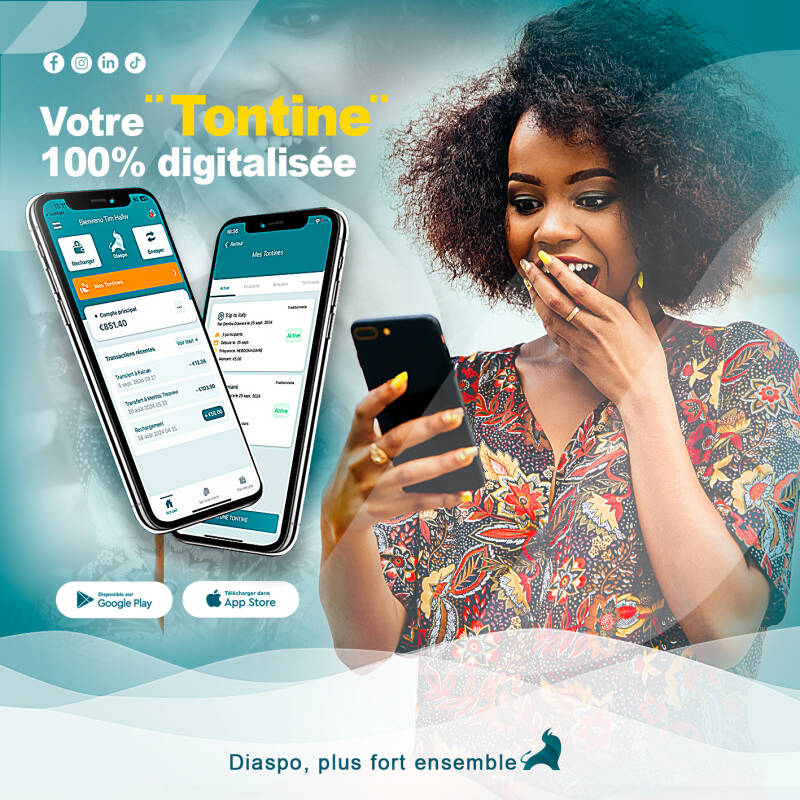

Aujourd’hui, l’ère numérique transforme même cette pratique ancestrale. Des applications de « tontines digitales » se multiplient, cherchant à formaliser ce qui reste, fondamentalement, une économie de la confiance. Elles permettent de cotiser à distance, de suivre les tours de distribution et d’élargir le cercle au-delà du quartier ou du village. La technologie ne fait que moderniser une logique ancienne : la confiance collective.

La tontine digitale permet de participer facilement aux cercles d'épargne traditionnels

(source : Diaspo)

Et si l’avenir de la finance solidaire s’inventait en Afrique ?

Née des traditions communautaires où la parole vaut contrat, la tontine africaine traverse les siècles en réinventant la confiance. De simple cercle d’entraide villageois, elle est devenue un modèle d’économie solidaire que le monde redécouvre, à l’heure où les crises financières ébranlent la foi dans les banques et les marchés. Héritage vivant d’une autre manière de penser la richesse — partagée, circulaire et humaine —, la tontine pourrait bien offrir une clé pour l’avenir.

Ce n’est pas la monnaie qui fait la société, c’est la confiance.

David Graeber

Un essai essentiel et foisonnant qui, remettant en perspective l’histoire de la dette depuis 5 000 ans, renverse magistralement les théories admises. Il démontre en particulier que l’endettement a toujours été une construction sociale fondatrice du pouvoir. Aujourd’hui encore, les économistes entretiennent une vieille illusion : celle que l’opprobre est forcément à jeter sur les débiteurs, jamais sur les créanciers. Et si l’unique moyen d'éviter l’explosion sociale était justement… d’effacer les dettes?

marché au Cameroun (1929)

(source : gallica.bfn.fr/ BnF)

Comment la tontine parvient à être un lieu de symbiose entre traditions et modernité, réciprocité et marché, continuité et innovation.