1658, dans les collines du Boulonnais. Des paysans, accablés par les impôts et les réquisitions, se soulèvent contre le pouvoir royal. Leur révolte, vite écrasée, aurait pu tomber dans l’oubli. Mais l’Histoire, parfois cruelle, leur offrit une étrange postérité : celle d’être surnommés les Lustucru, un nom né de la moquerie, qui transformera leur combat en une farce dont la France se souviendra… sans toujours en comprendre l’origine.

Un Boulonnais à bout de souffle

Au milieu du XVIIᵉ siècle, la France sort à peine de la Fronde. Les campagnes, exsangues, subissent les séquelles des guerres contre l’Espagne et les exactions des collecteurs d’impôts. Dans le Boulonnais, entre Montreuil et Boulogne-sur-Mer, la colère couve. Les récoltes sont maigres, les corvées interminables, et chaque écu arrachée par le fisc royal est un coup de plus porté à des familles déjà à genoux.

Les paysans ne supportent plus l’arbitraire. Les officiers du roi, perçus comme des prédateurs, deviennent la cible de leur ressentiment. Quand, en 1658, la tension éclate, c’est une révolte sans chef, sans programme, mais avec une détermination farouche : on brûle les registres fiscaux, on pille les maisons des collecteurs, on brandit des fourches contre les symboles de l’oppression.

Pour quelques jours, l’espoir d’un soulèvement général naît. Puis les troupes royales arrivent.

Lustucru : un nom qui n’était pas le leur

Le surnom Lustucru n’est pas né dans les champs du Boulonnais. Il vient des tréteaux parisiens, où les acteurs comiques utilisaient, pour feindre la naïveté, l’expression « L’eusses-tu cru ? » (2e personne du singulier du verbe "croire "au conditionnel passé ). Une formule qui, déformée, devint Lustucru — un nom associé aux personnages ridicules, aux pauvres diables, aux maris trompés, etc.

En 1659, un almanach satirique, Le Médecin céphalique Lustucru, popularise encore le terme. On y voit un forgeron-médecin « réformer » à coups de marteau les têtes des femmes, caricature misogyne qui tourne en dérision les excès de l’autorité masculine. Le nom devient une étiquette moqueuse, collée à tout ce qui semble grotesque ou vaincu.

"Le Cadet Lustucru Opérateur céphalique qui purge Le Cerveau des foux amoureux"

gravure du 17ème siècle d'Alexandre Boudan (Musée Carnavalet )

L'atelier de Lustucru et son remède brutal à la " folie " des femmes (gravure de Campion,1659).

C’est ainsi que les paysans révoltés, une fois leur insurrection écrasée, se voient affublés de ce sobriquet. "Lustucru " : un mot qui résume, avec une ironie cruelle, le mépris des élites pour ces humbles qui osèrent défier le roi. La moquerie masque en fait une réalité sanglante. Les troupes de Mazarin écrasent la révolte sans état d'âme. Les meneurs sont pendus, les villages soumis. La Révolte des Lustucru s’éteint aussi vite qu’elle a commencé, mais elle laisse une trace : celle d’un peuple qui, un instant, refusa de plier.

Et puis, l’Histoire fait son œuvre. Le nom Lustucru, d’abord synonyme d’échec et de ridicule, finit par s’éloigner de son origine tragique. Au XIXᵉ siècle, il réapparaît… sur des casseroles émaillées, avec le slogan « Têtes dures, casseroles solides ! ».

Puis, en 1911, une marque de pâtes grenobloise l’adopte, transformant le forgeron moqué en délice culinaire. Aujourd’hui, qui se souvient que derrière cette marque de pâtes se cache l’écho d’une révolte paysanne ? Pourtant, l’histoire des Lustucru est bien celle d’un petit peuple qui, un jour, osa dire non. Et celle d’une France qui, pour conjurer sa peur des soulèvements, préféra en rire.

Ces manants, las de payer, crurent pouvoir vivre sans obéir.

Archives locales du Boulonnais

Les révoltes paysannes en Europe

En restituant aux révoltés leur statut d’acteurs de l’histoire, Neveux dépasse les lectures morales ou idéologiques pour offrir une histoire vivante des résistances populaires, où la rébellion apparaît comme une forme d’expression politique à part entière.

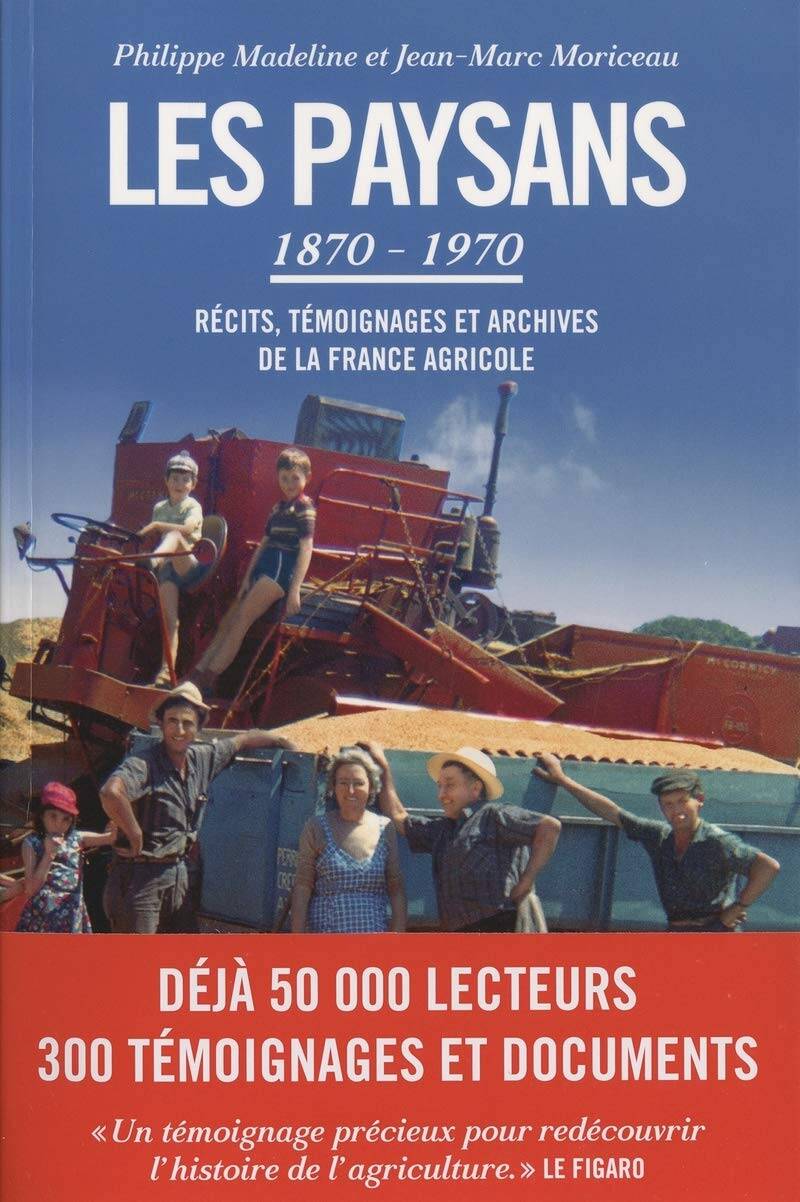

Les paysans Entre 1870 et 1970

Les paysans ont vécu une révolution sans précédent. En quatre générations tout a changé. En 1900, près d'un Français sur deux travaillait dans les champs. Aujourd'hui, les agriculteurs sont moins de 500 000, mais ils nourrissent 65 millions d'habitants et exportent dans le monde entier.

Histoires de la paysannerie européenne de la fin de l'Empire romain à nos jours

Les Paysans d'Honoré de Balzac

Un livre audio pour écouter sans effort ce classique intemporel de la littérature française