Les joutes nautiques de Sète ne sont pas seulement un sport ou un spectacle, elles sont un lien vivant entre passé et présent, entre l’eau et les hommes. Chaque éclaboussure du canal Royal rappelle que l’histoire peut aussi se vivre dans la fête.

"Le secret pour gagner, c’est un peu de chance et beaucoup de force" (Christophe Bancilhon)

Chaque été, au cœur de Sète, les canaux se transforment en théâtre. Des barques blanches s’élancent face à face, poussées par la force des rameurs. Debout à l’arrière, sur une plate-forme surélevée qu’on appelle la tintaine, deux hommes armés d’une lance et protégés d’un pavois s’apprêtent à s’affronter. Le choc est bref, spectaculaire. L’un d’eux vacille, perd l’équilibre, et chute dans le canal sous les applaudissements du public. Ce sont les joutes nautiques, tradition sétoise par excellence.

Une tradition née avec la ville

’histoire des joutes à Sète commence précisément le 29 juillet 1666. Ce jour-là, Louis XIV et son ministre Colbert inaugurent le nouveau port de la ville, tout juste fondée pour donner au royaume de France un débouché en Méditerranée. Pour marquer l’événement, une fête grandiose est organisée, et l’on décide de proposer un spectacle original : un combat sur l’eau, inspiré de pratiques anciennes déjà connues dans le Languedoc et en Provence. Les joutes nautiques de Sète étaient nées.

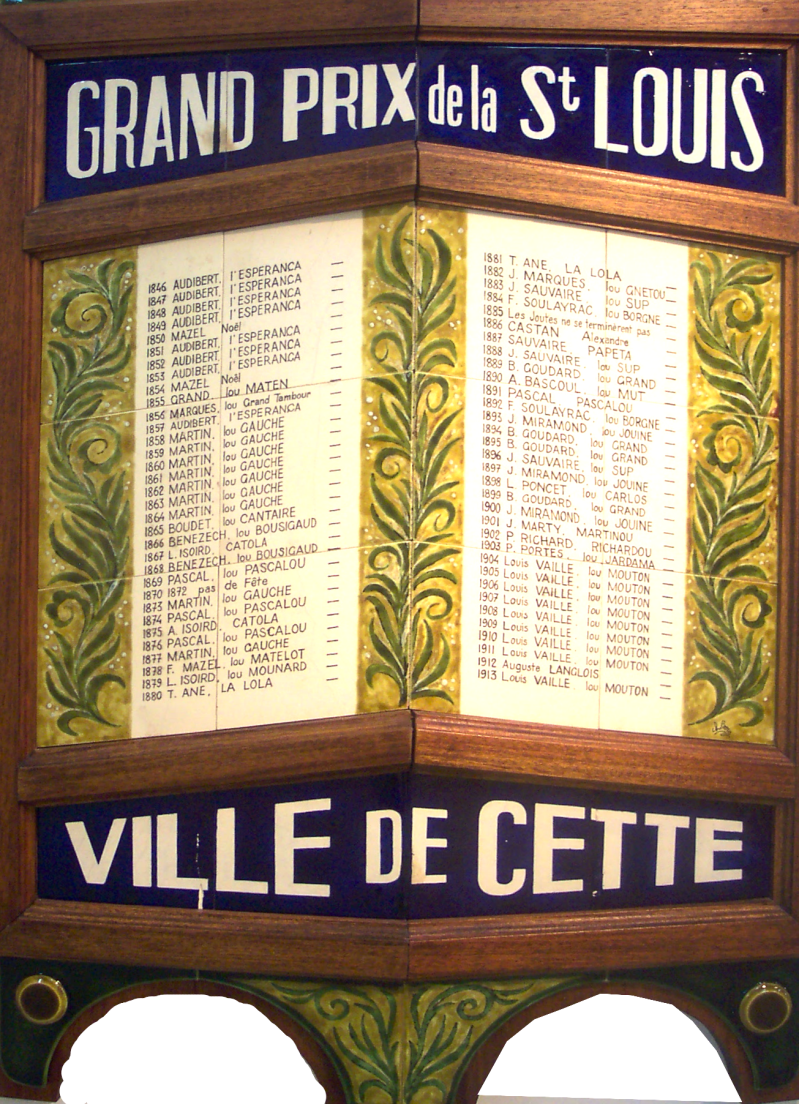

Depuis ce premier tournoi, la tradition ne s’est jamais interrompue. Chaque année, au mois d’août, la fête de la Saint Louis célèbre le saint patron de la ville, et les joutes en sont le point d’orgue.

Des origines plus anciennes

Si les joutes sétoises datent officiellement du XVIIᵉ siècle, la pratique elle-même a des racines beaucoup plus profondes. Des chroniques médiévales mentionnent déjà des tournois nautiques sur le Rhône ou à Agde. On en trouve même des traces en Égypte ancienne et plus tard, au moyen âge, dans divers villes d'Europe ou encore à Venise, où des fêtes de barques rivalisaient de faste.

Mais à Sète, la joute a trouvé un écrin particulier : les canaux étroits, le port en effervescence, et surtout une population de pêcheurs et de marins qui a fait de ce sport un marqueur identitaire.

Joutes en Suède (vers 1550)

Un sport, mais aussi un rituel social

La joute n’est pas seulement un spectacle : c’est aussi une véritable école de vie. Chaque quartier de Sète possède sa société de joutes, avec ses couleurs, ses chants, ses figures respectées. Les enfants commencent très tôt à manier la lance, dans des versions adaptées à leur âge, et beaucoup rêvent d’un jour brandir le trophée de la Saint Louis.

Au-delà de la compétition, la joute est un rituel d’appartenance. Elle soude la communauté, mélange générations et classes sociales, et exprime un rapport intime à la mer : respect, défi et jeu.

La Saint Louis, cœur battant de Sète

La fête de la Saint Louis est aujourd’hui encore le moment le plus attendu de l’année. Pendant plusieurs jours, les quais s’emplissent de musique, de cortèges et de public venu parfois du monde entier. Le grand tournoi de joutes attire des milliers de spectateurs. L’ambiance est à la fois populaire et solennelle : chaque chute dans le canal provoque rires et applaudissements, mais le titre de champion reste un honneur immense, transmis avec fierté.

La Fête de la Saint-Louis en 1850. (Coll. Musée Paul Valéry, Sète).

Entre tradition et modernité

Aujourd’hui, les joutes sétoises font partie intégrante du patrimoine culturel immatériel de la région. Elles sont régulièrement mises en avant lors de festivals et de manifestations internationales. Pourtant, elles ont su rester fidèles à leur esprit d’origine : une fête populaire où la ville entière se reconnaît.

Derrière le folklore, elles racontent l’histoire de Sète : une cité née de la mer, tournée vers la Méditerranée, et qui, depuis plus de trois siècles, célèbre chaque été ses racines avec ferveur.

À Sète, les joutes ne sont pas un spectacle : elles sont un miroir. Dans l’eau du canal, c’est toute une ville qui se regarde depuis 1666.

Jacques Carles

Le Chevalier tombé