À quelques encablures de Quiberon, Belle-Île déploie ses 17 kilomètres de long sur 9 de large. Falaises déchiquetées, criques sablonneuses et landes battues par le vent composent son décor. Mais derrière cette carte postale se cache une histoire complexe, faite de conquêtes, d’exils, de pauvreté et de gloire.

Perchée au large des côtes bretonnes, Belle-Île-en-Mer est bien plus qu’un joyau touristique aux falaises escarpées et aux plages de sable fin. Son histoire, aussi mouvementée que ses paysages, se lit comme un roman : des premiers pas de l’homme préhistorique aux batailles navales qui ont façonné son destin, en passant par des épisodes sombres et des renaissances inattendues.

Photo:T&M Cossin

Des origines mystérieuses

Tout commence il y a des millénaires. En 1991, la découverte d’un biface mousterien à Kergoyet révèle que l’homme fréquentait déjà ces terres au Paléolithique moyen. À l’époque, Belle-Île n’est pas encore une île : elle ne se sépare définitivement du continent qu’aux alentours de 7000 av. J.-C., lors de la montée des eaux de la transgression flandrienne. Les traces d’occupation se multiplient au Mésolithique et au Néolithique, avec des outils, des armes, et même un crâne humain exhumé dans les tourbières de Sauzon, aujourd’hui conservé au musée Dobrée de Nantes.

Les mégalithes, témoins silencieux de ces temps reculés, parsèment encore l’île. Un alignement de menhirs, autrefois majestueux, ne compte plus que trois survivants (Kervarigeon, Jean et Jeanne de Kerlédan), les autres ayant été détruits ou réutilisés comme matériaux de construction. À l’âge du bronze, l’île se couvre de tumulus et d’éperons barrés, comme le « camp de César », un oppidum fortifié sur la presqu’île du Vieux Château. Belle-Île, déjà, attire les convoitises.

Le menhir Jean à Sauzon

Moyen Âge : Entre moines et pirates

Au VIIᵉ siècle, un prieuré s’installe à Bangor, fondé par des moines venus d’Irlande ou du Pays de Galles. L’île, alors nommée Vendilis, devient un enjeu spirituel et stratégique. Mais les Vikings, ces redoutables pillards, dévastent l’abbaye au Xᵉ siècle, contraignant les habitants à fuir vers le continent.

l'arrivée des viking sur l'île au Xème siècle

Au Moyen Âge, Belle-Île passe sous la coupe des comtes de Cornouaille, puis de l’abbaye Sainte-Croix de Quimperlé. Une particularité juridique en fait une terre presque indépendante, relevant directement du pape. Les moines y organisent la colonisation, divisant l’île en paroisses et attribuant des terres aux familles. Pourtant, les pirates – Hollandais, Espagnols, Anglais – ne cessent de harceler ses côtes, attirés par ses ressources en eau potable et ses richesses.

Les guerres de Religion : Belle-Île entre Rohan et Gondi

Au XVIᵉ siècle, Belle-Île est entraînée dans les guerres de Religion. L’île, propriété des Rohan une puissante famille bretonne protestante, devient un terrain de tensions. En 1573, le chef huguenot Gabriel de Montgomery, réfugié en Angleterre après avoir tué accidentellement Henri II, débarque à Belle-Île pour soutenir les protestants. Son occupation est brève : une escadre catholique, commandée par Albert de Gondi, maréchal de France et favori de Catherine de Médicis, le chasse rapidement. Après cet épisode, Belle-Île est érigée en marquisat et confiée aux Gondi, marquant la fin de l’influence rohannais sur l’île. Les conflits religieux laissent des cicatrices : les fortifications se renforcent, et la population, majoritairement catholique, subit les contrecoups des luttes entre seigneurs et couronne.

Les grands travaux

Nicolas Fouquet, surintendant des finances de Louis XIV, qui marque l’histoire de Belle-Île. En 1658, il achète l’île pour 1,4 million de livres et lance des travaux ambitieux : fortifications, jetée, entrepôt. Le Palais devient un port de commerce florissant, avec des navires partant vers l’Espagne et les Indes. Pourtant, la disgrâce de Fouquet en 1661 met un coup d’arrêt à ces projets. Le roi reprend l’île et confie sa défense à un homme : Vauban.

Le célèbre ingénieur militaire transforme la citadelle du Palais et construit l’Aiguade, un système ingénieux pour ravitailler les navires en eau douce. Malgré ses plans visionnaires – une enceinte autour de la ville, des défenses côtières – toutes ses recommandations ne seront pas suivies. Un choix lourd de conséquences : en 1761, les Anglais débarquent sur la plage des Grands Sables et s’emparent de l’île pendant deux ans, avant de la restituer à la France en 1763.

L’épopée des Acadiens

En 1763, le traité de Paris met fin à la guerre de Sept Ans. La France perd le Canada, et une partie des Acadiens réfugiés cherchent une nouvelle terre d’accueil.

En 1765, environ 78 familles acadiennes sont installées à Belle-Île-en-Mer, sur les terres confisquées aux colons bretons qui avaient soutenu la révolte du marquis de Pontcallec.

Mais la cohabitation avec les habitants locaux est parfois difficile : les Acadiens, malgré leur courage et leur savoir-faire, souffrent de la pauvreté et de l’isolement. Beaucoup finissent par quitter l’île au fil des décennies, rejoignant la Louisiane (où ils deviendront les Cajuns) ou d’autres régions de France.

Scène de la déportation des Acadiens au XVIIIème siècle

Révolution, bagnes et résistances

La Révolution française épargne Belle-Île des combats, mais l’île reste un enjeu stratégique. En 1870, un ballon monté fuyant Paris assiégé atterrit sur ses terres après un périple de 548 kilomètres, rappelant son rôle dans les grands événements nationaux.

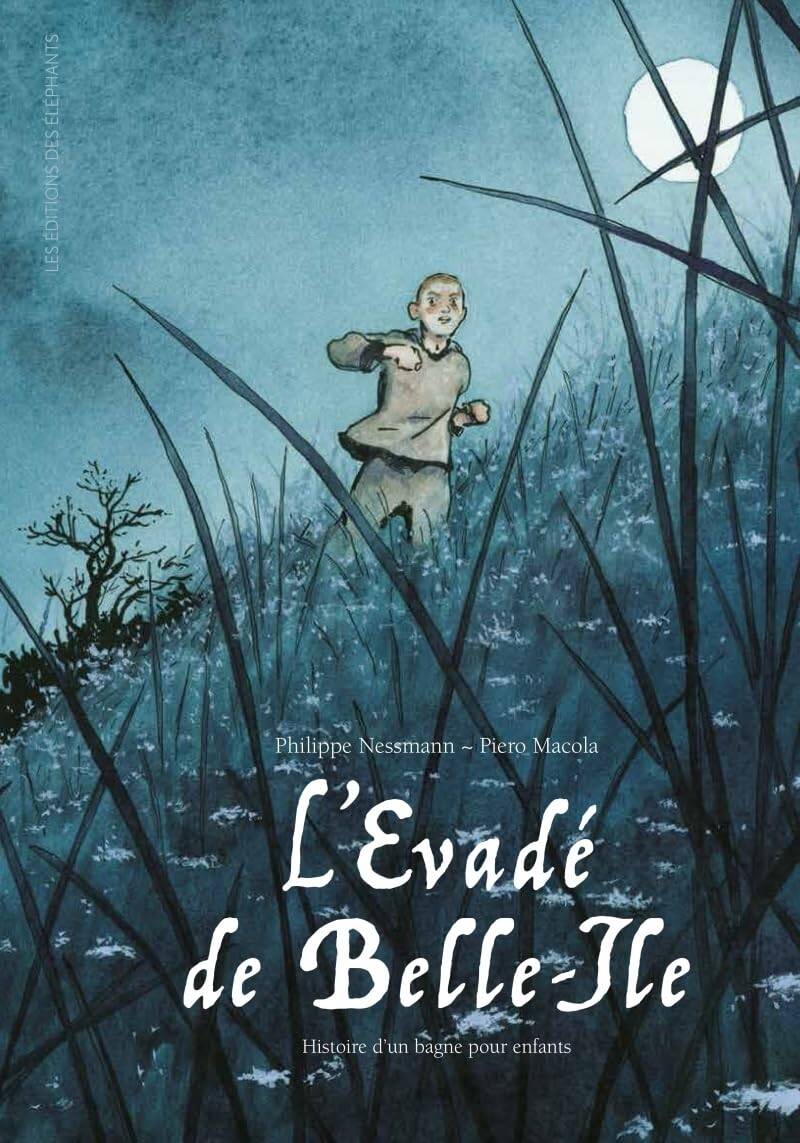

Pourtant, c’est un épisode plus sombre qui marque le XXᵉ siècle : la colonie pénitentiaire pour mineurs. Ouverte en 1902 sur la Haute-Boulogne, cette institution, présentée comme une « école de matelotage », cache en réalité un système de répression brutal. Les enfants, souvent issus de milieux défavorisés, y subissent maltraitances et violences. En 1934, une révolte éclate, révélant au grand jour ces conditions inhumaines. Jacques Prévert et Marcel Carné s’en inspireront plus tard dans leurs œuvres, immortalisant « la chasse à l’enfant ». Le bagne ne fermera définitivement qu’en 1977.

Aujourd’hui, les bâtiments de la Haute-Boulogne abritent des associations et des activités culturelles, comme pour exorciser ce passé douloureux.

Photo: T&M Cossin

Belle-Île aujourd’hui : Entre mémoire et modernité

Au XXIᵉ siècle, Belle-Île-en-Mer cultive son héritage tout en regardant vers l’avenir. Les agriculteurs, autrefois nombreux, ne sont plus que 36, mais ils résistent en développant des circuits courts et des projets locaux, comme une laiterie-fromagerie en gestation. Les paysages, préservés, attirent chaque année des milliers de visiteurs, tandis que les vestiges du passé – menhirs, citadelle, sites pénitentiaires – rappellent une histoire aussi riche que tourmentée.

Photo: T&M Cossin

Photo:T&M Cossin

Phare de Goulphar, ou grand phare de Kervilahouen, est situé sur la commune de Bangor,

(Remi Jouan, CC BY-SA 3.0 )

Quelques images de Belle-Île-en-Mer par T.M. Cossin

J’ai trouvé à Belle-Île une retraite idéale ; le tumulte des vagues y répond au tumulte de mon cœur.

Sarah Bernhardt

lettre de 1894 à un ami parisien

Photo:T&M Cossin

Noir Lumière chante

l'histoire de Belle-Île

Une ballade dans la préhistoire

de Belle-Île-en-Mer.

Une ballade dans le Moyen Âge

de Belle-Île-en-mer.

Au XVIᵉ siècle, l’île se retrouve au cœur des guerres de religion.

Vauban et les bastions de Belle-Île-en-mer sous Louis XIV.

Une ballade inspiré de Acadiens expulsés du Canada qui se retrouvèrent à Belle-Île.

"Les vents de 89" raconte l’histoire d’une île qui traversa la Révolution française sans jamais perdre son âme. Tandis que la France brûlait de liberté, Belle-Île gardait la paix du large — fière, indomptable, fidèle à la mer et à ses valeurs éternelles.

Une ballade qui célèbre Belle-Île-en-Mer au XIXᵉ siècle, époque où l’île fascinait les artistes et les romantiques.

La force des liens humains, plus durables encore que les falaises de l’île.

Une ballade dédiée aux marins de Belle-Île-en-Mer partis vers les bancs de morues de Terre-Neuve. Un hommage à ces hommes oubliés, à leurs familles restées sur les quais, et plus généralement aux siècles de gloire des Terre-Neuvas partis de toute la Bretagne et d'ailleurs.

La douloureuse histoire du bagne pour enfants de Belle-Île

La colonie pénitentiaire pour enfants de Belle-Ile en mer s'ouvre en 1880. Les conditions sont terribles pour des enfants, accusés de petits larcins pour la plupart . Violences et maltraitances de la part des gardiens dans ce bagne pour enfants perdureront pendant presque un siècle : la "colonie" ne fermera ses portes qu'en 1977. Ci-dessous le témoignage poignant d'un de ces anciens détenus.

Phare des Poulains, Belle-Île -en-mer

Photo : Sygal 93-Flickr/CC BY-NC-ND 2.0