Sous le Second Empire, posséder un chien n’était pas seulement une affaire d’affection — c’était aussi une affaire de finances. L’impôt sur les chiens, instauré en 1855 en France, révèle à quel point les États modernes ont voulu contrôler jusqu’à la sphère la plus intime : la relation entre l’homme et son animal... et renflouer les comptes publics

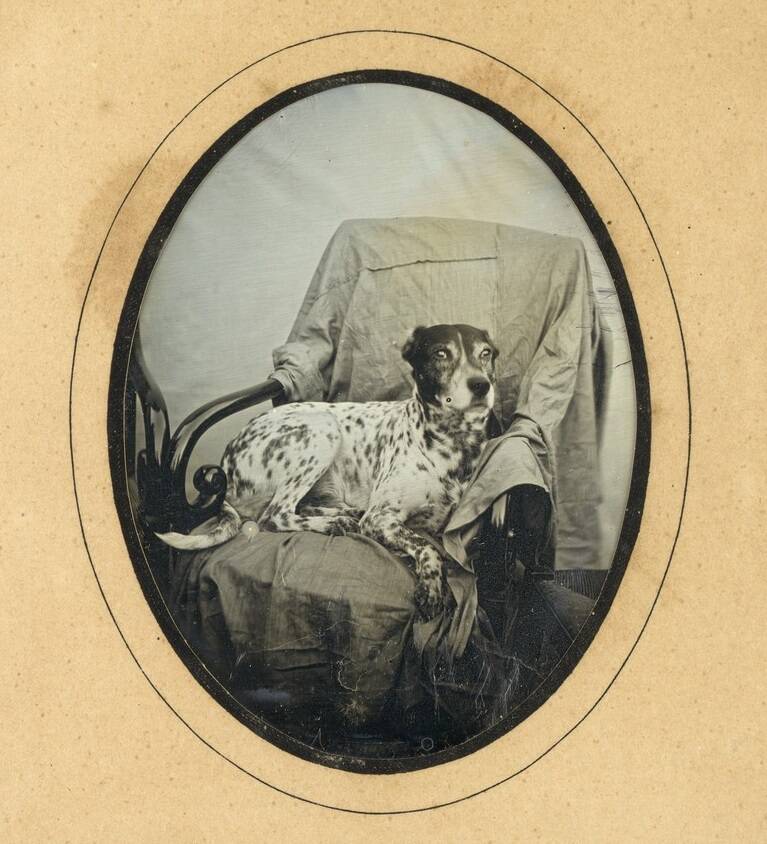

Chien couché sur un fauteuil, vers 1850

( Gallica .bnf.fr/BnF)

Au milieu du XIXᵉ siècle, la France du Second Empire veut moderniser ses finances. Les grands impôts directs — foncier, patente, mobilier — ne suffisent plus à remplir les caisses de l’État. Alors, on se tourne vers de nouveaux symboles de prospérité : les domestiques, les chevaux… et bientôt les chiens.

La loi du 2 mai 1855 instaure ainsi une taxe annuelle sur les chiens. L’idée paraît cocasse, mais elle s’inscrit dans la logique de l’époque : faire payer la visibilité du confort bourgeois. Car dans les villes en expansion, promener un épagneul ou un caniche de salon est devenu un signe d’aisance. Ce qui se montre, se taxe.

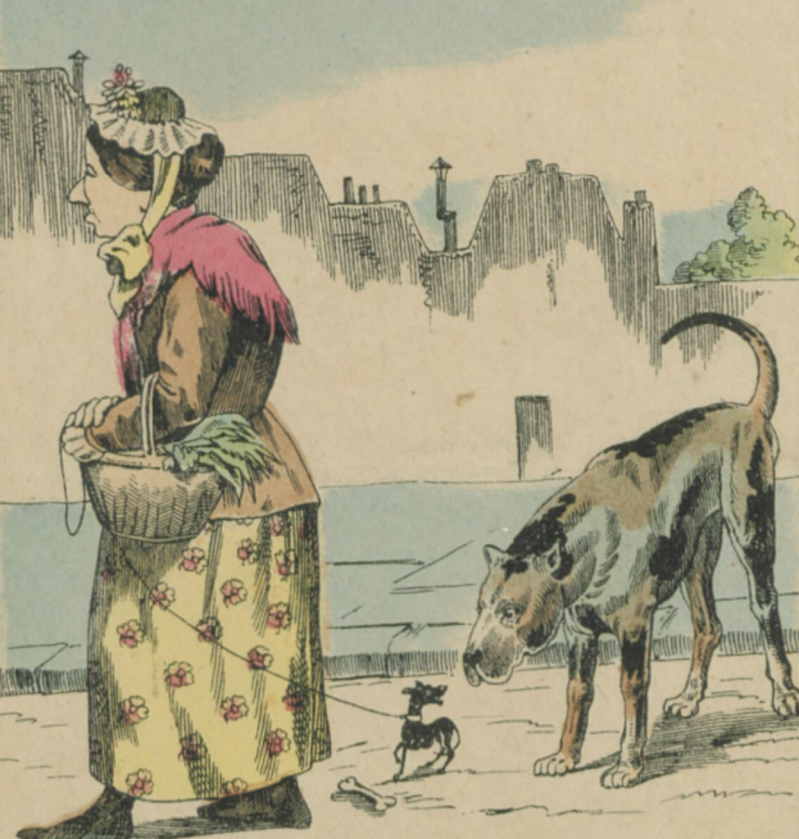

Estampe d'Epinal : Une histoire de chien

(P. D. Pellerin & Cie, imp.-édit. 1896]. Gallica - BnF)

Un impôt moral autant que social

La taxe distingue soigneusement les catégories de chiens :

-

Les chiens d’agrément, dits « de luxe », paient le plus.

-

Les chiens de chasse sont taxés modérément.

-

Les chiens de garde, de berger ou d’utilité sont exemptés ou faiblement imposés.

Cette hiérarchie canine reproduit celle de la société : les nobles et bourgeois paient pour leurs animaux de compagnie, tandis que les paysans et ouvriers gardent leurs chiens utiles. C’est une fiscalité à la fois sociale et moralisatrice : posséder un chien « pour le plaisir » doit rester le privilège de ceux qui peuvent se le permettre.

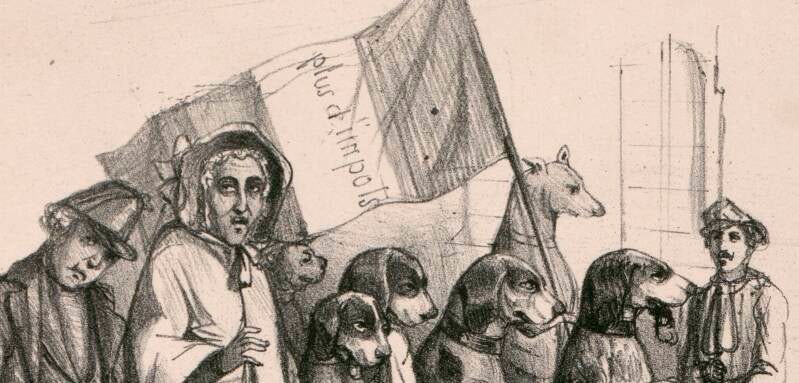

Les journaux satiriques du temps s’en donnent à cœur joie. On y lit des caricatures montrant un percepteur poursuivant un pauvre hère accompagné d’un bâtard famélique : « — Et lui, il est de luxe, votre chien ? ».

Peurs sanitaires et chiens errants

Derrière la taxe se cache aussi une préoccupation sanitaire. La rage sévit encore dans les campagnes ; les villes débordent de chiens errants. L’État justifie l’impôt en arguant qu’il permettra de recenser et responsabiliser les propriétaires.

Les communes reçoivent l’ordre d’attribuer une plaque numérotée à chaque animal imposé — une sorte de « carte grise canine » avant l’heure. Tout chien sans médaille peut être capturé et abattu.

Cette mesure administrative, aujourd’hui anodine, incarne la naissance d’une bureaucratie du vivant : l’animal devient un objet fiscal, surveillé au nom de l’ordre public.

Une taxe impopulaire mais tenace

L’impôt sur les chiens, modeste (quelques francs par an), n’en suscite pas moins de vives protestations.

Les ruraux dénoncent un impôt absurde sur un animal souvent nécessaire au travail. Les citadins s’irritent de voir leur fidélité canine transformée en ressource budgétaire. Certains, pour échapper à la taxe, n’hésitent pas à abandonner ou faire abattre leur chien — un effet pervers dénoncé dès les années 1860.

Pourtant, la taxe s’installe durablement. Elle traverse les régimes, s’adapte aux communes, et subsiste… jusqu’en 1979. Plus d’un siècle de longévité pour un impôt jugé dérisoire, mais administrativement commode.

Le cas britannique : la « Dog Licence »

Outre-Manche, la Dog Licence Tax est instaurée dès 1796.

Chaque propriétaire doit payer une licence annuelle — fixée à 7 shillings et 6 pence à partir de 1878, un montant qui ne changera plus pendant cent ans ! Là aussi, la mesure est à la fois symbolique et sociale : posséder un chien devient un acte « civilisé », encadré par la loi.

Mais à partir du XXᵉ siècle, l’impôt perd tout sens pratique. En 1987, le gouvernement de Margaret Thatcher supprime la taxe, jugée obsolète et trop coûteuse à percevoir. En France, elle disparaît discrètement quelques années plus tôt, au moment où les obligations de vaccination et d’identification la remplacent.

La longue vie de la “Hundesteuer” allemande

En Allemagne, la Hundesteuer (taxe sur les chiens) est instaurée dès le début du XIXᵉ siècle pour lutter contre la prolifération des chiens errants et responsabiliser leurs maîtres. D’abord mesure de police sanitaire, elle devient vite un impôt communal permanent, chaque ville fixant librement son montant et délivrant un médaillon attestant du paiement. Dans les années 1920, durant la crise, de nombreux propriétaires de chiens, ne pouvant plus payer cet impôt, sont contraints de faire euthanasier leur animal.

1926, en Allemagne, les Berlinois font la queue pour faire euthanasier leurs chiens.

(Jan Willemsen/Flickr -CC BY-NC-SA 2.0)

La taxe va néanmoins perdurer après la crise. Contrairement à la France, qui abolit sa taxe en 1979, l’Allemagne l’a conservée jusqu’à aujourd’hui : près de 10 000 communes la perçoivent encore, rapportant plus de 250 millions d’euros par an. Devenue un symbole de civisme local, la Hundesteuer illustre la rigueur administrative allemande et la volonté d’encadrer, par l’impôt, la relation entre l’homme et son animal.

Imagerie d’Epinal. N° 345, Une histoire de chien : [estampe]

P. D. Pellerin & Cie, imp.-édit. [Epinal, 1896]. Gallica (BnF)

On en vient à taxer jusqu’à la fidélité : Médor devient contribuable.

Le Charivari, 1855.

A lire

Cette bande dessinée-reportage de Nitsan Lir démonte les idées reçues sur l’éducation canine et propose une approche fondée sur la confiance et la coopération plutôt que sur la domination. L’autrice montre comment certaines pratiques courantes — comme les jouets, les repas strictement horaires ou l’excès d’exercice — peuvent générer anxiété et troubles du comportement. Inspirée de son expérience avec les chevaux, sa méthode vise à restaurer une relation harmonieuse entre humains et chiens, en comprenant leurs véritables besoins : alimentation apaisée, sommeil respecté, vie sociale canine et communication corporelle. Comprendre son chien, c’est transformer le quotidien en une relation simple, fluide et joyeuse.

> Disponible en ligne (Amazon)

Vous rêvez de travailler avec les chiens ? Que vous soyez futur éleveur, éducateur, pensionneur ou simplement passionné, cet ouvrage est le compagnon indispensable pour préparer et réussir l’Attestation de Connaissances pour les Animaux de Compagnie d’Espèces Domestiques – ACACED - spécial chiens.

Un livre pour tous les amis des chiens avec de nombreux conseils pratiques et techniques d’éducation qui enrichiront la vie des chiens et de leurs maîtres. L’auteur vous partage également son expertise de comportementaliste canin à travers une étude approfondie de l’éthologie sauvage et domestiquée, qui vous permettra de véritablement comprendre les différents agissements de votre chien.