Fils spirituels des anabaptistes persécutés de l’Europe du XVIᵉ siècle, les Amish ont bâti en Amérique un monde à part. Charrettes, lampes à pétrole, dialecte germanique : loin d’un folklore figé, leur mode de vie traduit une cohérence religieuse et communautaire unique. À travers leurs trois langues ( le Pennsylvania Dutch, l’anglais et l’allemand biblique), ils perpétuent une culture de la mesure et de la foi, défiant la modernité depuis plus de trois cents ans.

carriole typique des Amishs en 1938 et encore aujourd'hui Plain City, Ohio) - Library of Congress

Aux origines : les anabaptistes, chrétiens sans patrie

’histoire des Amish commence au cœur de l’Europe du XVIᵉ siècle, dans le tumulte de la Réforme protestante.. Certains réformés jugent Luther et Calvin trop timides : ils prônent la non-violence, le partage communautaire et le refus de toute autorité religieuse imposée. On les appelle les anabaptistes (« rebaptiseurs »), parce qu’ils refusent le baptême des enfants et prônent le baptême des adultes, seuls capables de choisir leur foi.

Pour les autorités de l’époque, ces idées sont révolutionnaires : les anabaptistes sont pourchassés, emprisonnés, exécutés. Dans ce contexte de persécution, un courant de piété sobre et communautaire se développe en Suisse, en Alsace et dans le sud de l’Allemagne. On les appelle les mennonites, du nom de leur leader Menno Simons.

C’est de là que surgira, à la fin du XVIIᵉ siècle, un prédicateur zurichois : Jakob Amman.

Supplice de Anneken Hendriks, brûlée à Amsterdam en 1571 (gravure de Jan Luyken)

Jakob Amman et la naissance d’un idéal de pureté

Vers 1693, Jakob Amman provoque un schisme au sein du mouvement mennonite, qu’il juge trop laxistes. Il exige : une foi vécue littéralement, une communauté séparée du monde et une discipline stricte fondée sur le Meidung (le bannissement temporaire des fautifs).

Ses partisans, surnommés Amish, forment dès lors un groupe distinct, marqué par l’idée que la foi ne peut survivre qu’à l’écart du monde profane.

Cap sur la Pennsylvanie : la terre promise

Entre 1730 et 1770, plusieurs centaines d’Amish traversent l’Atlantique.

Ils fuient la répression et la misère pour s’établir dans la Pennsylvanie de William Penn, colonie quaker prônant la tolérance religieuse. Ils y fondent des fermes prospères, parlent entre eux un dialecte germanique — ancêtre du Pennsylvania Dutch — et bâtissent des communautés où la foi règle tout, du travail aux mariages. En quelques décennies, ils s’étendent vers l’Ohio, l’Indiana et l’Iowa, toujours à distance prudente du monde moderne.

Le choc du progrès : divisions et résistance

Au XIXᵉ siècle, les Amish affrontent la grande question de la modernité :

accepter ou refuser les machines, le chemin de fer, l’école publique ?

Les réponses divergent.

En 1865, une scission apparaît :

-

Les Amish progressistes s’ouvrent à la société américaine.

-

Les Old Order Amish rejettent l’électricité, les automobiles et l’école d’État.

Ce sont ces derniers que nous appelons aujourd’hui simplement les Amish.

Pour eux, chaque innovation technique est soumise à un principe :

“Renforce-t-elle ou affaiblit-elle la communauté ?”

Le refus n’est donc pas technophobe, mais social et spirituel.

Une voiture isole ; un smartphone disperse ; l’électricité relie au monde extérieur.

À l’inverse, la lampe à pétrole ou la charrette à cheval maintiennent la lenteur, la proximité, le lien.

L'intérieur d'une ferme amish

(Chris York, CC BY-SA 2.0 )

L’Ordnung : la règle invisible

La vie amish est régie par l’Ordnung, code non écrit qui détermine vêtements, outils, conduite morale et rapport à autrui. Chaque district l’interprète à sa manière : ici, on autorise les boutons, là on préfère les crochets ; ici, un tracteur est permis s’il reste sans pneus en caoutchouc, ailleurs, il est banni.

L’Ordnung est une éthique communautaire avant d’être un règlement :

elle vise la modestie, la coopération et la non-ostentation.

La modernité est acceptée, mais à pas comptés.

Famille Amish se déplaçant en buggy, comté de Lancaster, Pennsylvanie, États-Unis,

(photo : Carol M. Highsmith,)

Les trois langues du monde amish

Les Amish vivent dans un univers linguistique, reflet de leur histoire et de leur philosophie.

Le Pennsylvania Dutch : la langue du cœur

C’est la langue maternelle, celle du foyer et de la communauté. Née du dialecte allemand du Palatinat et de l’alsacien, elle s’est transplantée en Amérique au XVIIIᵉ siècle.

Malgré son nom, elle n’a rien de “néerlandais” (Dutch vient d’une déformation de Deutsch, “allemand”).

Langue vivante et orale, le Pennsylvania Dutch s’enrichit d’emprunts anglais : Ich geh shoppe in die store (“Je vais faire les courses au magasin”). Il compte aujourd’hui environ 350 000 locuteurs.

L’anglais américain : la langue du monde

Appris dès l’école, l’anglais permet de communiquer avec les “English”, le terme que les Amish emploient pour désigner tous les non-Amish. C’est la langue du commerce, de l’administration et des relations extérieures.

L’allemand standard : la langue de Dieu

Langue liturgique et écrite, le Hochdeutsch (allemand standard) est utilisé dans les offices et la lecture de la Bible de Luther. Les cantiques sont tirés de l’Ausbund, recueil de chants anabaptistes vieux de plus de quatre siècles. Ainsi, une cérémonie amish alterne lectures en allemand classique, sermons en Pennsylvania Dutch et échanges en anglais.

Le Rumspringa : la liberté à l’épreuve

Vers 16 ou 17 ans, les jeunes Amish vivent une période appelée Rumspringa – littéralement “courir dehors”.

Ils peuvent alors expérimenter la vie moderne : vêtements civils, musique, réseaux sociaux, parfois même voiture. Mais au terme de cette période, ils doivent choisir : être baptisés et rester, ou quitter la communauté. Malgré les tentations du monde extérieur, près de 90 % choisissent de rester.

Leur attachement à la communauté dépasse la curiosité de la modernité : ce choix volontaire fonde la force du modèle amish.

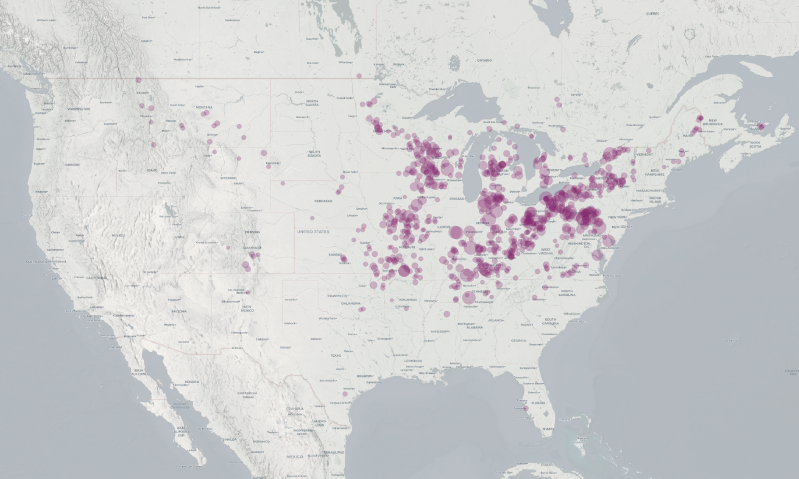

Les Amish aujourd’hui : expansion silencieuse

Loin d’être un vestige du passé, la société amish est en pleine croissance.

On estime à près de 400 000 le nombre de ses membres aux États-Unis et au Canada, répartis dans plus de 30 États. Leur population double tous les 20 ans, grâce à une natalité très élevée et un taux de rétention exceptionnel.

Les Amish ne se limitent plus à l’agriculture : ils produisent du mobilier, du pain, des vêtements, ou gèrent de petites entreprises artisanales, souvent florissantes. Ils vendent leurs produits aux “English” sans adopter pour autant leurs modes de vie.

Implantations des Amishs au XXIème siècle (Nrg800, CC BY-SA 4.0)

Le paradoxe amish : une modernité choisie

Dans un monde saturé de technologie, les Amish apparaissent comme des anachronismes vivants — mais aussi comme des pionniers d’une sobriété volontaire. Ils ne refusent pas la modernité : ils la filtrent.

Leur question n’est pas “peut-on le faire ?”, mais “devrait-on le faire ?”.

Cette prudence, inscrite dans l’Ordnung, leur a permis de préserver une cohérence que la modernité occidentale a souvent perdue : un équilibre entre travail, foi et communauté.

Transport en commun amish (2007)

(KiwiDeaPi, CC BY-SA 3.0 )

Une leçon pour le XXIᵉ siècle ?

Dans une époque où l’hyperconnexion et la vitesse semblent aller de soi, les Amish rappellent une évidence oubliée : le progrès n’est pas neutre.

Leur mode de vie, loin d’être archaïque, pose une question universelle : jusqu’où faut-il aller pour rester humains ensemble ? Dans les vallées verdoyantes de Pennsylvanie, les charrettes qui roulent lentement sur la route ne sont pas des reliques du passé — ce sont des manifestes silencieux.

Les Amish n’ont jamais cherché à convertir ni à dominer. Ils témoignent, simplement, qu’une autre manière de vivre est possible : sans vitesse, sans luxe, sans bruit.

Et dans le murmure de leur langue ancienne, entre un mot d’allemand et un mot d’anglais, résonne encore la quête qui les fit quitter l’Europe : celle d’une foi libre, vécue à hauteur d’homme.

La meilleure façon de se faire respecter est de respecter les autres.

Abraham Lincoln

A lire

En dépit de leur isolement apparent, les Amish ne sont pas dépourvus d'intelligence ou d'ingéniosité. Au contraire, ils possèdent des compétences artisanales remarquables et un sens aigu de la gestion agricole. Leur capacité à maintenir une vie prospère tout en restant fidèles à leurs principes dans un monde en constante évolution témoigne de leur résilience et de leur sagesse.

Comprendre les Amish nécessite de dépasser les stéréotypes pour apprécier la richesse de leur culture et la profondeur de leur foi, qui continue de guider chaque aspect de leur vie quotidienne depuis plus de 300 ans..

La vie des femmes amish est profondément marquée par les traditions religieuses et la structure patriarcale de la communauté. Le Rumspringa, qui survient vers l'âge de 16 ans, est une phase charnière dans la vie des jeunes Amish, car il représente un moment où ils peuvent choisir entre rester dans la communauté et se soumettre aux règles strictes de l'Anabaptisme, ou s'en éloigner temporairement pour explorer le monde extérieur. Cependant, la perception de cette période varie en fonction du genre et des attentes sociales liées à la position des femmes dans cette société.

Les femmes Amish sont principalement élevées pour être des mères et des épouses dévouées, responsables de la gestion du foyer, de l'éducation des enfants et du maintien des traditions familiales. Leur rôle est donc fondamentalement centré autour du travail domestique et de la communauté. L'éducation des filles Amish est souvent orientée vers l'acquisition des compétences nécessaires pour diriger un foyer et soutenir leur mari dans son rôle de chef de famille. Les filles sont également formées pour être des aides précieuses pour leurs mères et pour prendre soin des plus jeunes dans la famille.

Aux États-Unis, deux heures de route suffisent à traverser plus de cinq siècles d’histoire. Tandis qu’à New York les locaux et touristes se fondent dans la jungle urbaine faite d’éclectisme et de technologie, à Lancaster, en Pennsylvanie, lesAmishs restent figées au XVIe siècle.

-> disponible en ligne (Amazon)

Amish (Washington County, Iowa(Library of Congress )

Femmes portant la tenue traditionnelle de la communauté amish de River Brethren

(LittleTidbits, CC BY-SA 4.0 )

Magasin amish (Library of Congress)

Témoignage

Jacques Légeret sa femme et leur fils, ont ce privilège de vivre depuis plus de 14 ans, dans une communauté amish de Pennsylvanie. Le récit de cette vie commune est donc d'un grand intérêt pour comprendre comment il est possible, au cœur des Etats-Unis, de vivre au XXIe siècle tout en respectant des règles religieuses et morales établies aux XVIe et XVIIe siècles ? Comment parvient-on, au pays de l'individualisme et de la concurrence à outrance, à refuser la compétition ? Peut-on vivre aujourd'hui en refusant d'utiliser les principales ressources de la technologie moderne ? Jacques Légeret répond à ces questions et nous introduit dans une société qui relativise fortement nos valeurs et nos certitudes : malgré un système qui nous semble, de l'extérieur, relativement coercitif, les communautés du Vieil Ordre Amish sont en expansion sans avoir sacrifié une once d'un héritage issu directement de la réforme anabaptiste du XVIe siècle.

> disponible en ligne (Amazon)