Elle avance dans la fumée des barricades, drapeau tricolore au poing, sein nu, regard ardent : la Liberté, peinte par Delacroix, est devenue bien plus qu’une héroïne révolutionnaire. Inspirée des émeutes de juillet 1830, cette toile enfiévrée condense l’âme romantique d’une époque et la naissance d’un symbole républicain qui, deux siècles plus tard, continue de galvaniser le monde entier.

Un tableau pour l’éternité : La Liberté guidant le peuple - Eugène Delacroix - Musée du Louvre

Un cri de peinture dans le tumulte de Paris

L’été 1830. Paris s’enflamme. En trois jours – les 27, 28 et 29 juillet –, le peuple se soulève contre les ordonnances de Charles X, qui ont suspendu la liberté de la presse et dissous la Chambre des députés. Les barricades s’élèvent, les coups de feu résonnent, les drapeaux tricolores ressortent des greniers : c’est la Révolution de Juillet, celle qui mettra fin à la Restauration et portera sur le trône un « roi-citoyen », Louis-Philippe.

Dans le tumulte, un homme ne prend pas les armes, mais sa palette. Eugène Delacroix, trente-deux ans, observe, bouleversé. Il n’est pas révolutionnaire, ni même républicain convaincu, mais il sent que quelque chose d’immense est en train de se jouer. À son frère, il écrit :

« Si je n’ai pas combattu pour la patrie, du moins peindrai-je pour elle. »

C’est ainsi que naît l’une des toiles les plus célèbres de l’histoire de l’art : La Liberté guidant le peuple.

Une allégorie sur les pavés

Delacroix peint vite, enfiévré. Son ambition : traduire l’élan, la ferveur, la poussière d’une révolution. Plutôt qu’un épisode précis, il compose une scène symbolique, une sorte de résumé pictural des “Trois Glorieuses”.

Au centre, surgit une femme du peuple, le torse découvert, les pieds nus dans la boue et le sang. Elle brandit haut le drapeau tricolore, rouge, blanc, bleu — couleurs retrouvées de la Révolution française. Son autre main saisit un fusil à baïonnette, arme de la liberté conquise de haute lutte. Son regard, farouche et tourné vers l’horizon, appelle le peuple à la suivre.

Autour d’elle, Delacroix a réuni toute la France insurgée :

-

un ouvrier en chemise, symbole du peuple laborieux ;

-

un étudiant coiffé d’un béret, peut-être celui de l’École polytechnique ;

-

un bourgeois au chapeau haut-de-forme, élégamment vêtu, que certains ont reconnu comme un autoportrait du peintre lui-même ;

-

et surtout un jeune garçon, exalté, les deux pistolets levés, figure prémonitoire du Gavroche d’Hugo.

À leurs pieds, les morts : soldats, gardes, insurgés.

Derrière eux, dans une brume de poudre et de lumière, se dressent les tours de Notre-Dame. La Liberté, c’est Paris, et Paris, c’est la France.

Une révolution sur toile

La composition est audacieuse : une diagonale ascendante, un mouvement irrésistible vers l’avant, un drapeau flamboyant qui crève la toile. Les couleurs éclatent, la lumière vacille, les corps se heurtent. Tout respire la passion, l’urgence, la fièvre romantique.

Delacroix rompt avec les règles du classicisme encore en vigueur à l’Académie : ici, pas de héros antiques, pas de mise en scène ordonnée. Les figures sont vivantes, sales, haletantes. On sent la poudre, on entend presque les clameurs. C’est une révolution picturale autant que politique.

Le peintre, déjà auteur du Massacre de Scio (1824) sur la répression ottomane en Grèce, trouve ici le grand sujet national qui manquait à sa génération : la Liberté française, incarnée dans une figure à la fois charnelle et mythique.

Marianne, née de Delacroix

Avec cette femme au bonnet phrygien et au sein nu, Delacroix crée sans le savoir un symbole durable de la République. Ce visage, cette attitude, cette marche triomphante donneront naissance à Marianne, figure allégorique de la Liberté française.

Mais attention : la Marianne de Delacroix n’est pas sage. C’est une femme du peuple, forte, sensuelle, insolente. Elle n’est pas seulement l’idée abstraite de la liberté ; elle est la liberté incarnée, celle qui s’arrache aux chaînes.

Un chef-d’œuvre dérangeant

Présenté au Salon de 1831, le tableau suscite aussitôt l’enthousiasme… et l’inquiétude.

Les républicains y voient une apothéose du peuple victorieux ; les partisans du roi, un appel à la sédition.

Louis-Philippe, fraîchement installé, y reconnaît d’abord une œuvre patriotique et fait acheter la toile pour le Musée du Luxembourg, réservé aux artistes vivants. Mais très vite, on juge la peinture trop subversive : la monarchie de Juillet, qui prétend incarner la paix et l’ordre, ne veut pas de cette allégorie armée. En 1832, la toile est retirée du public et reléguée dans les réserves.

Il faudra attendre 1848, puis surtout la IIIᵉ République, pour que La Liberté guidant le peuple retrouve sa place, d’abord au Louvre, ensuite dans les cœurs.

Du scandale à l’icône mondiale

Depuis, l’œuvre n’a cessé de renaître.

Pendant la Commune, elle est brandie comme un symbole de résistance. Sous la IIIᵉ République, elle s’impose dans les écoles et les mairies comme l’image même de la France républicaine. Au XXᵉ siècle, elle inspire affichistes, cinéastes, et même groupes de rock — Coldplay en fera la pochette de son album Viva la Vida en 2008.

Son image flotte partout : sur les timbres, les billets de banque, les murs des universités. La Liberté de Delacroix est devenue universelle : on la retrouve dans les révoltes arabes, dans les manifestations féministes, sur les banderoles des droits civiques.

Un drapeau dans la poussière du temps

Il y a, dans ce tableau, quelque chose de profondément moderne. Delacroix ne peint pas un triomphe figé, mais un élan, un instant suspendu entre victoire et désastre. La Liberté n’est pas au sommet : elle marche encore, dans la fumée, parmi les morts. Elle nous rappelle que la conquête de la liberté est toujours inachevée. Ainsi, La Liberté guidant le peuple reste plus qu’une image : une promesse. Une promesse d’espoir et de courage, née sur une barricade parisienne, mais qui appartient à toute l’humanité.

Si je n’ai pas combattu pour la patrie, du moins peindrai-je pour elle.

Eugène Delacroix

lettre à son frère, 1830

Les suggestions sont toujours faîtes sur la base de critère de qualité et de pertinence. Toutefois certains liens présents peuvent être affiliés. Ils permettent de soutenir le site sans coût supplémentaire pour le lecteur.

Delacroix a peint pendant un peu plus de quarante années (de 1821 à 1863), Les plus belles œuvres sont dans ce livre.

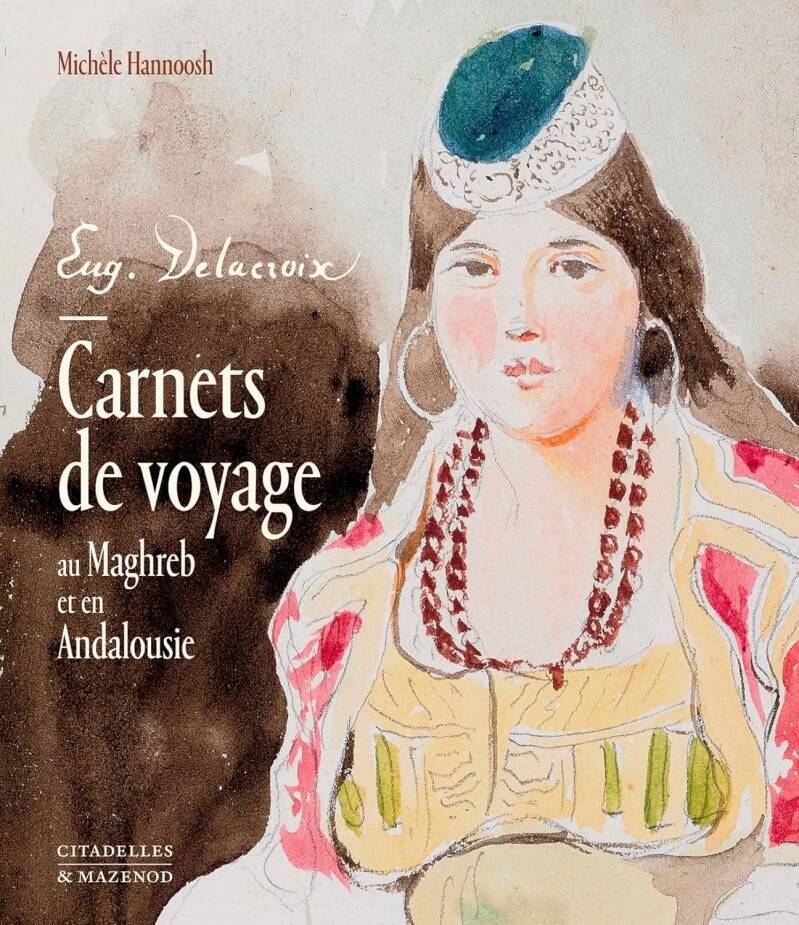

De janvier à juin 1832, le peintre accompagna la mission diplomatique menée auprès du sultan marocain Moulay Abd er-Rahman. Ce superbe livre, richement illustré, relate le contexte politique de ce voyage et son importance décisive sur l'art de Delacroix.

Faust de Goethe

superbement illustré par Delacroix

Info partenaire : School online

Pour en savoir plus : School online.