De Monet à Matisse, de Maufra à Russell, Belle-Île a offert à la peinture moderne un champ d’expérimentation unique. Lieu de solitude et de tempêtes, mais aussi de lumière et d’harmonie, elle a permis aux artistes de dépasser la simple imitation du réel. Entre ciel et mer, Belle-Île a appris à ceux qui la regardent que peindre, c’est avant tout écouter le vent.

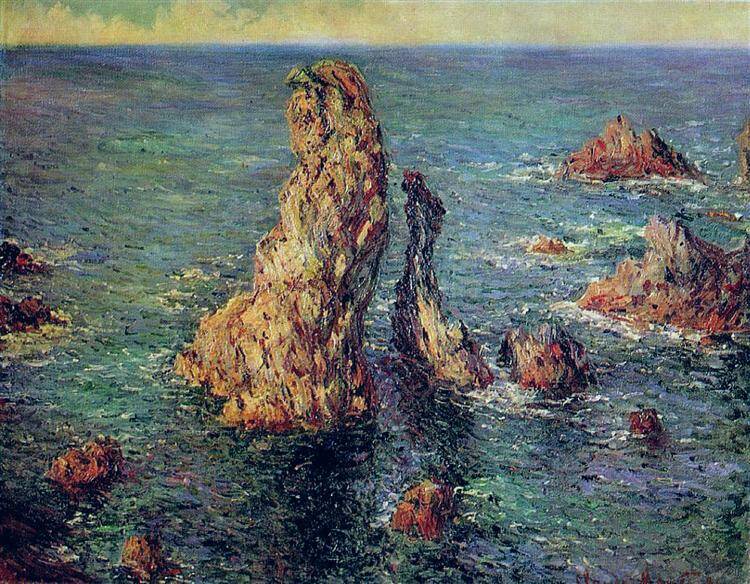

Monet : Les Pyramides de Port-Coton, mer sauvage (1886)

À la fin du XIXe siècle, Belle-Île-en-Mer devient bien plus qu’un paysage : un laboratoire d’émotions et de lumière. De Claude Monet à Henri Matisse, en passant par Maxime Maufra et John Peter Russell, l’île bretonne attire peintres et aventuriers de la couleur. Tous y affrontent la même épreuve : traduire la mer, son tumulte et sa clarté changeante, en un langage nouveau.

Monet à Belle-Île : le choc du sublime

Octobre 1886. Claude Monet débarque à Belle-Île après un long périple depuis Giverny. Il fuit les mondanités parisiennes et recherche un lieu sauvage, « où la nature n’est pas apprivoisée ». L’île va le submerger.

Dans une lettre à Alice Hoschedé, il décrit son émotion :

« C’est sinistre et grandiose, la mer et les rochers se battent à coups de couleur. »

Installé à Kervilahouen, non loin du fameux Trou du Diable, il peint sans relâche malgré le vent et le sel. On le voit arrimer son chevalet avec des cordes pour qu’il ne soit pas emporté par la tempête. En deux mois, il réalise près de quarante toiles : Les Aiguilles de Port-Coton, Tempête à Belle-Île, La Côte sauvage.

Dans ces œuvres, Monet ne décrit plus la nature : il la vit. Les rochers deviennent presque abstraits, les vagues explosent de matière et de lumière. Sa peinture à Belle-Île annonce déjà les audaces du XXe siècle.

Maxime Maufra, le fidèle de l’île

Quelques années plus tard, Maxime Maufra découvre à son tour Belle-Île. Ami de Gauguin et de Sérusier, il s’y installe régulièrement à partir de 1894. Contrairement à Monet, il cherche moins le sublime que l’harmonie.

Ses toiles montrent la vie quotidienne : les pêcheurs de Sauzon, les barques dans la crique, les champs de lin battus par le vent. Maufra peint « la vérité bretonne sans la trahir par l’excès », disait-il. Ses Marées basses ou Ports de Belle-Île témoignent d’une familiarité respectueuse.

« Belle-Île n’est pas un motif, c’est un caractère », confiait-il.

Avec lui, l’île cesse d’être un décor romantique : elle devient un espace de vie et de couleur, un territoire de l’ordinaire sublimé.

Maxime Maufra : Le port de Sauzon, Belle-Îsle en Mer, 1905

Matisse et Russell : la mer comme abstraction

En 1896, Henri Matisse traverse à son tour la mer. Il découvre les mêmes falaises que Monet, mais les regarde autrement. Ce qu’il cherche, c’est la simplification : réduire le chaos du monde à quelques lignes et à des taches de couleur.

Ses études belliloises annoncent déjà les recherches fauves : peindre non pas ce qu’on voit, mais ce qu’on ressent. "À Belle-Île, j’ai compris qu’on pouvait peindre la mer sans la copier", dira-t-il plus tard.

Presque au même moment, un Australien, John Peter Russell, s’installe durablement à Port-Goulphar. Ami et correspondant de Van Gogh, il peint les mêmes rochers dans une palette flamboyante. Van Gogh lui écrira :

"Tu tiens la mer dans tes pinceaux comme d’autres tiennent le soleil."

Belle-Île devient alors un carrefour cosmopolite de la modernité, un lieu d’échanges artistiques entre Europe et Australie, entre impressionnisme et avant-garde.

Henri Matisse détail d'un toile sur le Port (Le Palais, 1896)

(Thomas R Machnitzki, CC BY 3.0 )

Une école du regard

À la charnière du XXe siècle, Belle-Île devient un atelier à ciel ouvert, un lieu où s’expérimente un nouveau rapport au paysage. Ici, tout change d’heure en heure : la lumière, la couleur, la mer. Pour les peintres, c’est une épreuve — et une école.

Aujourd’hui encore, les falaises de Port-Coton attirent des artistes amateurs venus « peindre le vent ». Les photographes poursuivent la quête de cette lumière indéfinissable.

Car Belle-Île n’est pas seulement un lieu de mémoire artistique : c’est un laboratoire vivant du regard, où la nature invite à repenser le rapport entre l’homme, la mer et la lumière.

Crépuscule sur Belle-Île (photo : Thierry Cossin)

Ciel d’automne en feu —

la mer retient le silence,

le vent s’incline, doux.

Je suis dans un pays superbe, d’une sauvagerie invraisemblable.

Claude Monet

lettre à Alice Hoschedé, 1886

L’horizon flamboyant de Belle-Île

Photo: T&M Cossin

Noir Lumière chante

Belle-Île dans leurs yeux

Plongez dans la beauté sauvage et inspirante de Belle-Île-en-Mer à travers une chanson qui célèbre le regard des peintres, poètes et rêveurs venus capter la lumière de l’île.

Image : "Tempête, côtes de Belle-Île" , un tableau de Claude Monet peint en 1886.

On raconte que Monet, en 1886, peignait les pieds dans l’eau, affrontant les bourrasques pour capter la lumière changeante. Ses toiles belliloises, d’abord incomprises à Paris, furent redécouvertes au XXe siècle comme l’un des jalons de la peinture moderne.

Sarah Bernhardt,

muse du grand large

La tragédienne Sarah Bernhardt, fascinée par Belle-Île, achète en 1894 le fortin de la Pointe des Poulains, qu’elle transforme en résidence.

Les peintres la rejoignent souvent pour dîner ou peindre au coucher du soleil. Elle incarne la figure romantique de l’artiste retirée du monde, inspirée par les vents et les falaises.

Le fortin de Sarah Bernhardt, aujourd’hui restauré, abrite un musée consacré à sa vie et à la colonie d’artistes de la fin du XIXe siècle.

Sarah Bernhardt à Belle-île, en 1904

(source : BnF/Arts du spectacle)

La carte pour les randonnées

Info partenaire : School online

Pour en savoir plus : School online.