Parmi les pages sombres de l’histoire sociale française, la colonie pénitentiaire de Belle-Île-en-Mer occupe une place à part. Pendant près d’un siècle, des centaines d’enfants y ont été envoyés, souvent pour de menus délits, parfois simplement parce qu’ils étaient pauvres, abandonnés ou jugés « indésirables ». Leur histoire reste aujourd’hui encore mal connue. Pourtant, elle dit beaucoup de la France qui l’a produite — et de celle qui s’en souvient insuffisamment.

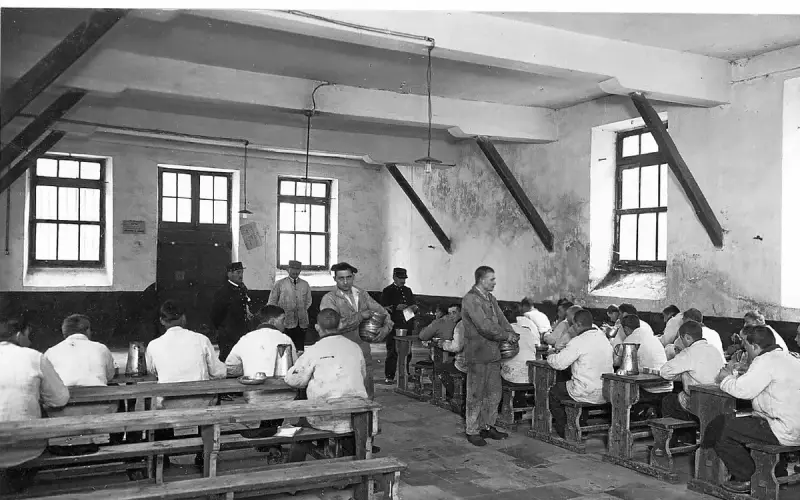

Le réfectoire du bagne pour enfants de Belle-Ile dans les années trente

(Photo : Fond HenriManuel (Ecole nationale d'administration pénitentiaire)

Une colonie pour “redresser” les enfants pauvres

Lorsque la colonie pénitentiaire de Belle-Île-en-Mer ouvre ses portes en 1880, la IIIᵉ République vient d’établir un ensemble de lois destinées à encadrer l’“enfance irrégulière”. Les jeunes vagabonds, les orphelins, les enfants des rues et les petits délinquants sont alors considérés avant tout comme un danger social.

On ne les protège pas : on les redresse.

L’île, isolée, venteuse, difficile d’accès, apparaît idéale pour cette ambition disciplinaire. On y crée une institution austère, où des enfants de 12 à 16 ans (parfois moins) sont envoyés pour des délits souvent dérisoires : vol de nourriture, fugue, vagabondage, orphelinat ou abandon, indiscipline dans d’autres établissements. On le sait aujourd’hui : la plupart n’auraient jamais dû être enfermés.

Le but officiel de l'établissement est la “rééducation par le travail”. En réalité, les enfants y sont soumis à un régime d’une brutalité extrême. Les témoignages d’anciens pensionnaires, recueillis à la fin du XXᵉ siècle, décrivent un quotidien dominé par la malnutrition, les coups, les humiliations, le travail agricole épuisant,le froid et les maladies.

Les gardiens exercent une violence systémique, parfois sadique. Le moindre faux pas peut valoir des heures de cachot, des privations ou des passages à tabac.

Les enfants travaillent aux champs, participent aux travaux de l’île, nettoient, coupent du bois, portent de lourdes charges. Ce n’est pas de la rééducation : c’est de l’exploitation.

1934 : l’évasion des “garnements” qui émeut la France

L’événement le plus connu reste l’évasion collective d’août 1934.

Des dizaines d’enfants s’enfuient, profitant d’une confusion dans l’établissement. L’opinion publique découvre alors l’existence de ce bagne, grâce à la presse et notamment à la une du Petit Parisie:

"La chasse à l’enfant". et au poète Jacques Prévert qui s’empare de l’affaire et écrit son célèbre poème "La

Lorsque les gamins sont rattrapés, ils sont battus. L’émotion est grande. Mais rien ne change vraiment.

On pourrait croire qu’après 1945, la France tournerait le dos à ces pratiques.

Il n’en est rien. Belle-Île continue de fonctionner sur le même modèle, avec les mêmes méthodes, la même violence silencieuse.

Dans les années 1950 et 1960, alors que les grands mouvements de réflexion sur l’enfance maltraitée se multiplient, la colonie reste une zone d’ombre. Les inspections sont rares, les rapports souvent minimisés.

Les enfants n’ont aucun moyen de témoigner, les familles — lorsqu’il y en a — n’ont pas voix au chapitre.

On estime qu’entre 1880 et 1977, plusieurs milliers de garçons ont été enfermés dans la colonie. Certains n’en sont jamais vraiment sortis, traumatisés à vie.

1977 : la fermeture, enfin

Il faut attendre 1977 pour que le bagne d’enfants ferme ses portes, remplacé par un centre éducatif plus moderne, moins disciplinaire.

Mais la fermeture ne s’accompagne d’aucun véritable travail de mémoire. C’est seulement au tournant du XXIᵉ siècle que les historiens, les archivistes et les anciens pensionnaires commencent à raconter ce qui s’y est vraiment passé. Plus récemment, des documentaires, des romans et des initiatives locales ont permis de refaire émerger cette histoire.

Belle-Île porte désormais un devoir de mémoire. Mais tout reste à faire pour que ces enfants — longtemps considérés comme des “voleurs”, des “voyous”, des “indésirables” — soient pleinement reconnus comme des victimes.

L’histoire du bagne de Belle-Île-en-Mer n’est pas seulement un épisode du passé : c’est un rappel.

Un rappel que les institutions peuvent maltraiter au nom d’une prétendue mission éducative. Un rappel que la pauvreté, pendant longtemps, a été traitée comme un crime. Un rappel que les voix des enfants, surtout les plus fragiles, ont été les plus difficiles à entendre — et le sont parfois encore. Se souvenir de Belle-Île, c’est refuser que l’histoire se répète, sous une autre forme, ailleurs, autrement.

Paroles d’un ancien enfant détenu

L’un des témoignages recueillis dans les années 2000 résume toute la violence du système :

« J’avais 13 ans. J’ai été envoyé là-bas pour avoir volé un bout de pain. Dans ma tête, je croyais que je resterais quelques jours. J’y suis resté quatre ans. À Belle-Île, on ne grandissait pas : on survivait. »

Ses mots, sobres, disent tout : un enfant n’a jamais sa place dans une prison. La chanson ci-dessous de NoirLumière s'inspire de cette triste histoire.

"J'ai été sur l'ile, moi aussi. Je vous écris pour que les gens sachent que c'est vrai, ce qui a été dit. Si ça peut éviter à d'autres enfants d'y aller... " En 1934, un orphelin de quatorze ans est envoyé la maison d'éducation surveillée de Belle-Île-en-Mer. Dans cette prison aux conditions de vie terribles, il subit violences_ ? et maltraitances de la part de ses gardiens et devient le-souffre-douleur d'un codétenu. Mais la révolte gronde... Créée à l'origine pour apprendre un métier à des, mineurs abandonnés, condamnés pour de menus larcins o de graves délits, la colonie pénitentiaire de Belle-île-en-mer' ouvre en 1880 et se transforme rapidement en une sorte bagne pour enfants.

Illustré et documenté, ce livre revient sur les épisodes dramatiques du bagne et en analyse les fondements, entre déshumanisation du système judiciaire et de ses représentants, et le profond désespoir de ces « enfants du bagne ».

Belle-Ile en mer

En dehors du bagne, cette " île qu’à bon droit on honora du nom de belle ", selon le mot du poète Saint Amand, mérite qu'on s'y attarde.