Au cœur du Sahara algérien, le Hoggar fascine par ses paysages de pierre dressés vers le ciel, ses dunes rousses et son silence irréel. Mais ce massif, connu pour ses formes volcaniques spectaculaires, est bien plus qu’un décor minéral : il fut un carrefour d’hommes, d’arts, de croyances et de routes commerciales depuis la Préhistoire. De l’âge du Sahara vert aux récits touaregs, des gravures rupestres aux itinéraires caravaniers, retour sur l’histoire longue d’un territoire hors du commun.

Le Hoggar : massif mythique du Sahara central

photo : Noureddine Belfethi/Pexels

Un désert qui ne l’a pas toujours été : le Hoggar préhistorique

Il est difficile d’imaginer, en contemplant les pics acérés et les plateaux arides du Hoggar, qu’il exista ici des savanes verdoyantes, ponctuées de lacs et de cours d’eau.

Pourtant, entre 12.000 et 4.000 ans avant notre ère, la région connaît une période humide connue sous le nom de Sahara vert. Le climat, plus doux, permet à la faune africaine — éléphants, girafes, crocodiles, bovins — de prospérer jusqu’au cœur du massif.

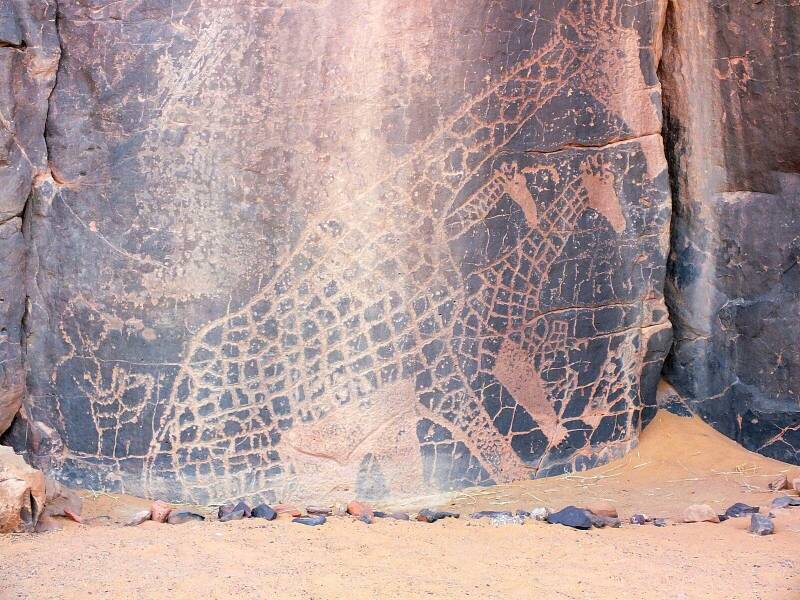

Les occupations humaines préhistoriques y laissent des milliers de traces : gravures rupestres, peintures, abris ornés, outils lithiques caractéristiques.

Ces vestiges constituent l’un des plus grands ensembles d’art rupestre au monde, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO dans la région voisine du Tassili n’Ajjer, mais également très présent dans le Hoggar lui-même.

Ils témoignent d’une société de pasteurs et de chasseurs-cueilleurs qui a façonné l’imaginaire des lieux.

Gravure rupestre , Tassili n'Ajjer , Algérie (Akli salah, CC BY-SA 4.0)

Le pays des Touaregs : une géographie, une culture, une mémoire

À partir de la fin du Sahara vert, vers 2500 av. J.-C., l’aridification progressive du climat transforme le Hoggar en une citadelle minérale. Mais loin de devenir un espace vide, la région devient un pôle d’organisation pour les Touaregs, peuple berbère nomade qui y établit un réseau de tribus et de campements.

Le Hoggar (Ahaggar) est particulièrement associé à la confédération des Kel Ahaggar, dont l’influence s’étend sur une large partie du Sahara central.

Ils développent une culture marquée par :

-

la maîtrise des parcours nomades ;

-

l’usage du tifinagh, alphabet touareg ;

-

une poésie orale réputée ;

-

un artisanat du cuir, de l’argent et du tissus ;

-

une société traditionnellement matrilinéaire.

Le massif joue un rôle protecteur et stratégique. Il sert de refuge, de repère, de halte dans un environnement extrême, tout en constituant un espace sacré où se mêlent mythes fondateurs et récits épiques.

Une montagne spirituelle : l’Assekrem et Charles de Foucauld

Au début du XXe siècle, un nom vient inscrire le Hoggar dans l’histoire religieuse française : Charles de Foucauld. Cet explorateur devenu moine choisit en 1911 de construire un ermitage sur le plateau de l’Assekrem, l’un des lieux les plus spectaculaires du massif.

De là-haut, il contemple les aiguilles rocheuses dressées dans la mer de sable et s’imprègne de la vie des Touaregs, dont il apprend la langue et consigne les traditions.

Si l’histoire coloniale a profondément marqué la région, Foucauld reste une figure spirituelle importante, symbole de rencontre, de contemplation et d’observation ethnographique — non sans débats, comme dans tout contexte colonial. Aujourd’hui encore, son ermitage demeure un lieu de pèlerinage et de solitude extrême, accessible après plusieurs heures de piste.

Routes du désert : le Hoggar, carrefour des échanges sahariens

Contrairement à l’image d’un espace isolé, le Sahara a longtemps été une zone de circulation intense.

À partir du Moyen Âge, les pistes traversant le Hoggar s’inscrivent dans le vaste réseau des routes transsahariennes, reliant :

-

le Maghreb,

-

l’Afrique de l’Ouest,

-

le Nil,

-

la Méditerranée.

Parmi les marchandises transportées :

-

or,

-

sel,

-

plumes d’autruche,

-

esclaves,

-

textiles et produits manufacturés.

Les Touaregs contrôlent certains tronçons, assurant protection — parfois contre paiement — aux caravanes de dromadaires. Cette géographie des échanges a fait du Hoggar un espace nodal, à la fois difficile d’accès et indispensable.

Touareg dans le désertl

photo : Noureddine Belfethi/Pexels

Un patrimoine menacé mais toujours vivant

Depuis la seconde moitié du XXe siècle, le Hoggar connaît de profondes transformations :

-

urbanisation autour de Tamanrasset ;

-

pressions environnementales ;

-

modification des pratiques nomades ;

-

impacts du tourisme (aujourd’hui en baisse) ;

-

défis politiques et sécuritaires sahariens.

Malgré cela, la mémoire du Hoggar reste vivante dans la culture touareg contemporaine — musique, poésie, artisanat — ainsi que dans la recherche historique et archéologique.

Les paysages, eux, demeurent intacts dans leur puissance intemporelle : un musée à ciel ouvert où s’entrecroisent la géographie, l’histoire humaine et la spiritualité du désert.

Le désert n’est pas vide : il est plein de l’essentiel.

Théodore Monod

A lire

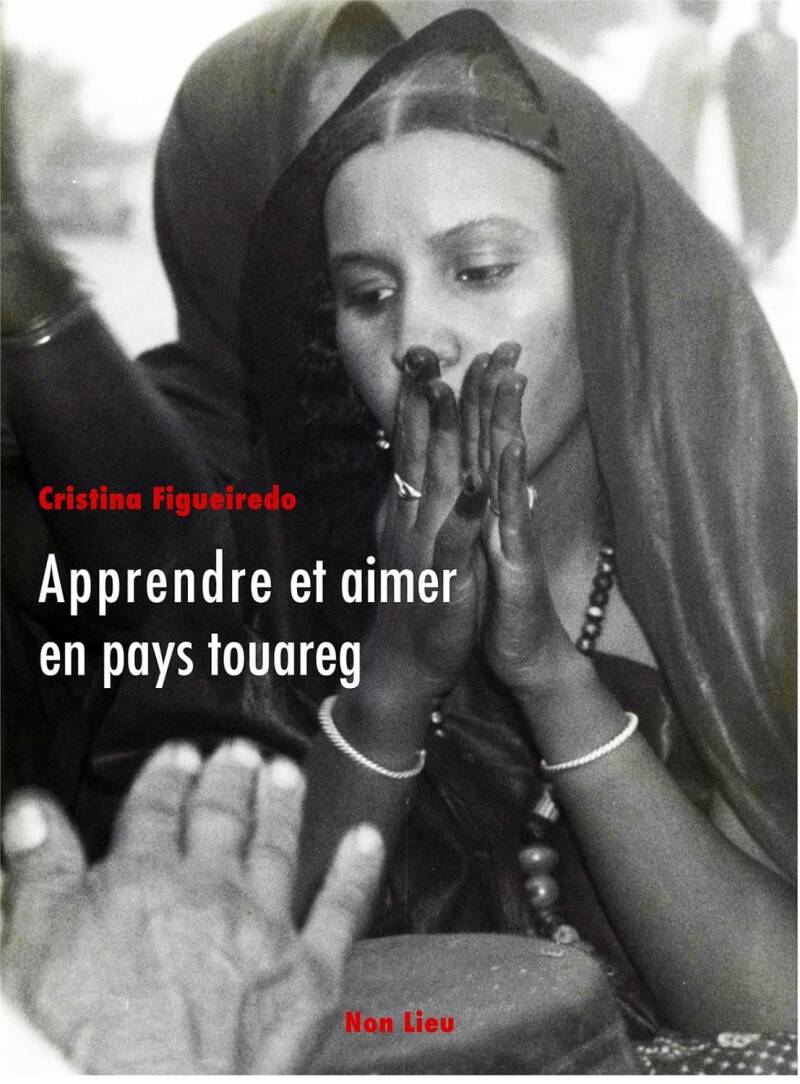

Une plongée fascinante dans la culture touareg.

Ce livre s’intéresse à la période de Tamanrasset, entre 1905 et 1916, et tout particulièrement à l’évolution du sens d’une mission que Foucauld avait eu beaucoup de mal à définir jusque-là, confronté à la difficulté de concilier l’évangélisation et le rapprochement avec les Touaregs à côté desquels il vivait.

Quelques grands traits ressortent de cette période, comme la fidélité indestructible à ses attaches familiales et amicales, l’abandon progressif de tout artifice pour tendre en vérité vers le dépouillement et la simplicité, la confiance accordée avec bonté et lucidité à ceux qui l’entouraient et la volonté constante d’inscrire son action dans les pas de celui qu’il appelait le Modèle unique .