La fin de la Seconde Guerre mondiale et les débuts d’un nouvel ordre mondial

Mai 1945. Les canons se taisent enfin en Europe. Trois mois plus tard, c’est au tour du Japon de capituler après les bombardements atomiques d’Hiroshima et Nagasaki. Le monde semble prêt à tourner la page de la guerre la plus meurtrière de l’histoire humaine. Pourtant, dans l’ombre des célébrations, une autre histoire commence : celle d’un monde à reconstruire… et déjà prêt à se diviser.

Soldats soviétiques tués à Kholm en janvier 1942. (image Bundesarchiv, / Muck, Richard / CC-BY-SA 3.0,)

Un bilan accablant

Près de 60 millions de morts, dont une majorité de civils. Des villes entières, de Varsovie à Dresde, réduites en cendres. L'Union soviétique, avec 26 millions de mort à elle-seule, a payé le tribut humain le plus élevé de la Seconde Guerre mondiale.

Des millions de réfugiés errant sur les routes d’Europe et d’Asie. Et surtout, la révélation insoutenable des camps de la mort nazis : Auschwitz, Treblinka, Sobibor…

Des traumatismes psychologiques profonds, des pays ravagés en Europe et en Asie, des infrastructures et des économies à reconstruire : la victoire militaire laisse place à un immense chantier moral et matériel.

Taux de mortalité de la population juive par pays.

(Alphathon, CC BY-SA 3.0)

Refonder pour ne plus recommencer

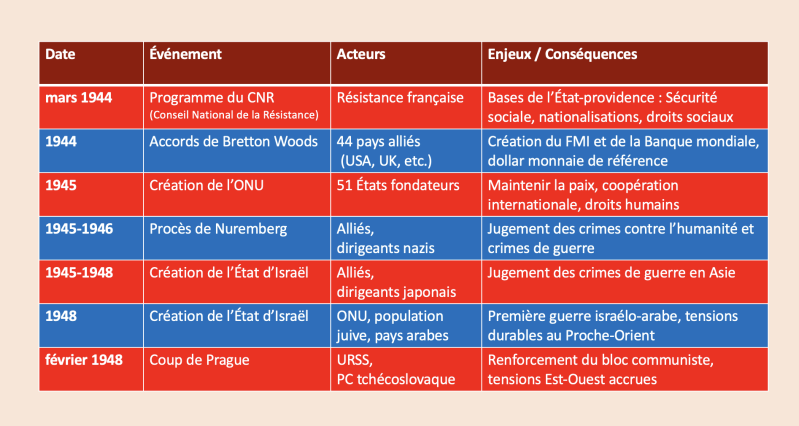

Face à ce traumatisme, les Alliés veulent jeter les bases d’un monde pacifié.

-

À San Francisco, en 1945, naît l’Organisation des Nations unies (ONU), chargée de maintenir la paix, défendre les droits de l’homme et favoriser la coopération.

-

À Bretton Woods, en 1944, on organise l’économie mondiale : création du FMI, de la Banque mondiale, et rôle central donné au dollar.

-

Les procès de Nuremberg et de Tokyo jugent les criminels de guerre : pour la première fois, des dirigeants sont tenus responsables devant la justice internationale.

Dans les pays occidentaux , la paix est accompagnée de la montée des politiques sociales pour assurer protection et stabilité. C’est l’émergence de l’État-providence. En France, le programme du CNR (Conseil National de la Résistance), peut commencer à se concrétiser : bases de la Sécurité sociale, nationalisations, droit au travail et à la santé, éducation renforcée.

Les germes de la discorde

Mais derrière cette volonté d’unité, un autre combat se prépare. Les deux grands vainqueurs, États-Unis et URSS, n’ont pas la même vision du monde.

L’un défend la démocratie libérale et l’économie de marché, l’autre le communisme et la planification. L’Europe devient le terrain de leur rivalité : Berlin, Vienne, Prague…

Le 25 février 1948, le coup de Prague scelle le basculement de la Tchécoslovaquie dans le camp soviétique. La « guerre froide » est lancée.

Et hors d’Europe, un autre foyer s’embrase : en mai 1948, l’ONU valide la création de l’État d’Israël. La première guerre israélo-arabe éclate aussitôt, inaugurant un conflit qui marquera durablement le Proche-Orient.

Proclamation de l'indépendance de l'état d'Israël en 1948 par David Ben-Gurion

Un monde nouveau… déjà fracturé

L’année 1945 devait ouvrir une ère de paix universelle. Elle marque en réalité le début d’un monde bipolaire, partagé entre deux idéologies irréconciliables.

Les institutions créées à cette époque – ONU, FMI, Banque mondiale – sont toujours là, témoins d’un espoir qui n’a jamais complètement disparu. Mais elles rappellent aussi que, même après la guerre la plus atroce, la paix reste une construction fragile.

Cet article s’inscrit dans une série dédiée à la préparation du baccalauréat d’histoire.

1945 : la guerre se tait, la rivalité commence

Alexandre Petrov

Résumé audio par Amaya

en préparation

Achetez en ligne...

mais pas n'importe où !

L'essentiel en chanson

Entre espoirs de paix universelle, reconstruction, procès des criminels de guerre, naissance de l’ONU, et tensions qui mèneront à la guerre froide, cette chanson évoque un moment charnière de l’histoire contemporaine.