Poète libertaire, anarchiste doux, amoureux des mots et des marges, Georges Brassens (1921-1981) a marqué la chanson française par son verbe libre et son ironie tendre. En conjuguant une exigence littéraire rare avec une guitare et une pipe, il a bâti une œuvre unique qui continue d’émouvoir, de faire rire et de faire réfléchir, bien au-delà de sa génération.

Un hommage à Brassens par Noir Lumière

Une enfance sétoise entre mer et vers

Georges Brassens naît le 22 octobre 1921 à Sète, dans une famille modeste. Sa mère est fervente catholique, son père libre penseur : un contraste qui préfigure les tensions affectueuses que Brassens entretiendra avec la société. Il est tôt fasciné par les mots : Paul Fort, Verlaine, Victor Hugo nourrissent son imaginaire autant que les refrains populaires. Très jeune, il compose des poèmes et des chansons.

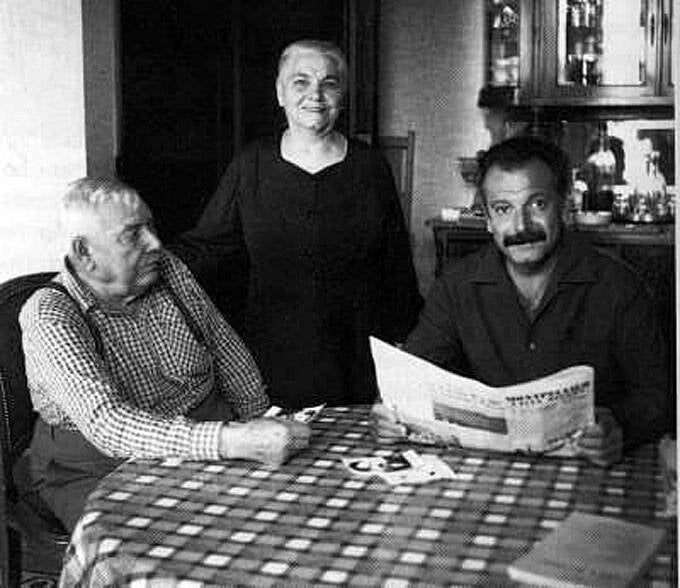

En 1940, il monte à Paris, où il vivote, écrit, dévore les classiques et découvre le libertaire Léo Lagrange. Pendant l’Occupation, il est enrôlé dans le STO (Service du travail obligatoire) en Allemagne mais s’évade et se cache chez Jeanne et Marcel Planche, un couple d’ouvriers parisiens qui deviendront les figures centrales de sa vie. Brassens leur restera éternellement fidèle et les célébrera dans plusieurs chansons, notamment Chanson pour l’Auvergnat.

Georges Brassens avec Jeanne Planche

Un poète dans la chanson

Brassens débute dans l’ombre, refusé par les grandes maisons de disques. Mais en 1952, il est repéré par Patachou, qui l’invite à chanter dans son cabaret de Montmartre. Très vite, son style inimitable séduit : une voix grave, une diction précise, une guitare discrète, et surtout, des textes finement ciselés, mêlant humour, irrévérence et humanité.

Dès ses premières chansons – Le Gorille, La Mauvaise Réputation, Les Amoureux des bancs publics – il impose un ton : celui de la provocation intelligente, du refus des normes morales, de la défense des marginaux. Brassens chante les prostituées, les fainéants, les blasphémateurs, les réfractaires, non par posture mais par conviction : la liberté individuelle et la dignité humaine sont au cœur de son œuvre.

En juin 1951, de retour d'un concert à Bruxelles.

Joss Baselli aux côtés de Georges Brassens et derrière Patachou. . (Ottaviani, CC BY-SA 4.0)

Une œuvre à part

Brassens écrit plus de 200 chansons, toutes signées de sa main, tant pour les paroles que pour la musique. Il met aussi en musique des poètes qu’il admire : Aragon, Villon, Hugo, Verlaine, et surtout Paul Fort, qu’il contribuera à faire redécouvrir. Sa musique, minimaliste mais rigoureuse, repose sur un trio classique : voix, guitare, contrebasse, auxquels s’ajoute parfois la deuxième guitare de Joël Favreau.

Son style, reconnaissable entre mille, mêle argot, tournures anciennes, alexandrins ciselés, et jeux de mots subtils. Brassens aime les figures de style : antithèses, litotes, métaphores, et s’en sert pour dénoncer la bêtise, la violence des institutions, le conformisme bourgeois. Il se méfie de l’engagement politique mais reste profondément attaché à une éthique libertaire.

Parmi ses chansons les plus célèbres :

-

La Chanson pour l’Auvergnat, ode à la solidarité simple.

-

Les Copains d’abord, hymne à l’amitié fidèle.

-

Supplique pour être enterré à la plage de Sète, testament poétique.

-

Mourir pour des idées, ironie sur les martyrs et les fanatiques.

-

Les Passantes, méditation bouleversante sur l’amour manqué.

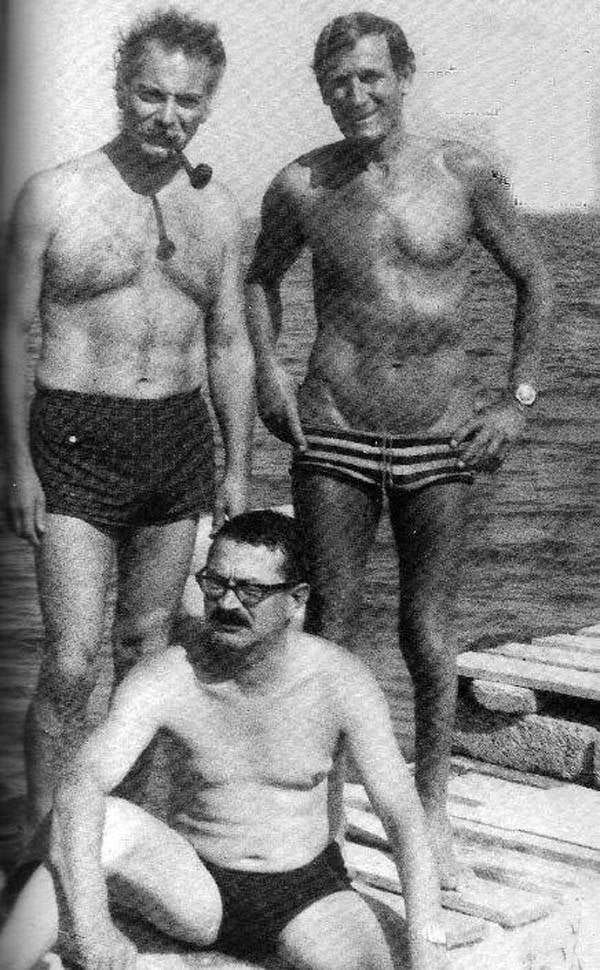

Georges Brassens avec son ami d'enfance Laurent Spinosi (Lolo)

Une vie discrète, une postérité immense

Brassens a toujours fui les projecteurs. Il vivait dans un petit pavillon de la rue Santos-Dumont à Paris, loin du tumulte médiatique. Il n’aimait ni les mondanités ni les décorations officielles – il a d’ailleurs refusé la Légion d’honneur. Ses relations étaient simples, fidèles : il partagea sa vie avec Joha Heiman, surnommée « Püppchen », sans jamais vivre avec elle. Une vie à rebours des normes sociales.

Il meurt le 29 octobre 1981, à 60 ans, après une longue lutte contre le cancer. Il est enterré à Sète, selon son vœu, non loin de la mer et des siens.

Son héritage reste considérable. Brassens a influencé des générations d’auteurs-compositeurs, de Renaud à Maxime Le Forestier, et continue d’être enseigné à l’école, célébré en festivals, adapté en jazz, en classique, en rap parfois. Il est l’un des rares chanteurs français dont l’œuvre traverse le temps sans prendre de rides, car elle touche à l’universel : le rire, l’amour, la mort, l’absurde, la liberté.

Brassens aujourd’hui : une voix toujours subversive

Dans une époque saturée de discours normés, Georges Brassens reste une figure de résistance. Il nous rappelle qu’on peut être profondément humaniste sans être moralisateur, irrévérencieux sans être cruel, lettré sans être élitiste.

À ceux qui voudraient faire taire les voix libres, il répondrait peut-être simplement, comme dans La Mauvaise Réputation :

“Non, les braves gens n’aiment pas que / L’on suive une autre route qu’eux…”

Et c’est sans doute pour cela qu’on l’aime encore tant.

Mourir pour des idées, d’accord, mais de mort lente.

Georges Brassens

Georges Brassens, 1921

Georges Brassens et sa mère, à la plage

Georges Brassens et sa sœur

Georges Brassens en 1952

Jeanne et sa cane

Georges Brassens avec ses parents

Brassens avec Laurent Spinosi (Lolo) et René Fallet

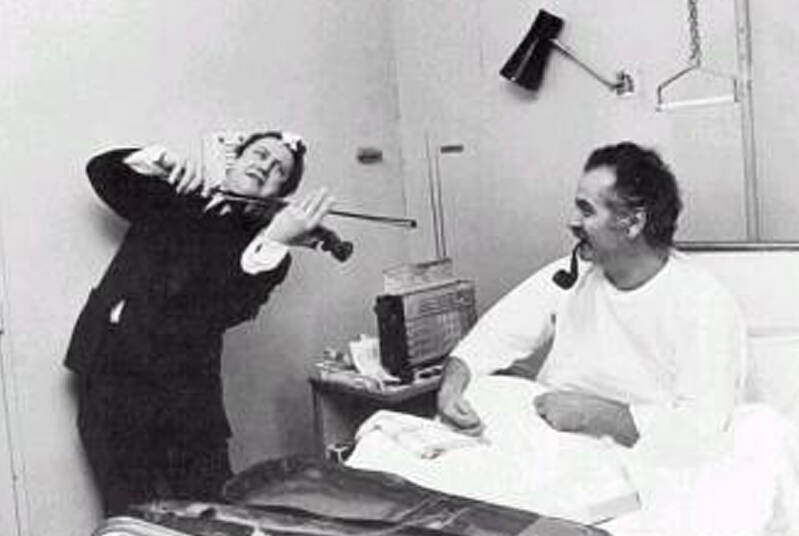

Raymond Devos rend visite à Brassens

hospitalisé en 1970

Des idées cadeaux aux indispensables pour la saison, Fnac pense à tout pour rendre votre hiver plus chaleureux et plus agréable. Que ce soit pour rester connecté, se divertir ou se faire plaisir autour d’un bon repas, découvrez des sélections inspirées et des recommandations qui simplifient la vie.

- High-Tech pour un hiver connecté

- Livres & jeux pour des soirées cocooning

- Équipements maison & cuisson pour des moments conviviaux

- Conseils et inspirations pour bien vivre la saison

Rendez-vous dès maintenant sur Fnac.com et craquez pour les incontournables de l’hiver !