Premier tsar de toutes les Russies, Ivan IV Vassiliévitch, surnommé « le Terrible », règne sur la Russie entre 1547 et 1584. Il marque l’histoire comme l’un des souverains les plus redoutés et les plus énigmatiques. Tyran paranoïaque pour certains, bâtisseur d’État pour d’autres, il incarne l’ambiguïté tragique du pouvoir absolu poussé à son paroxysme.

Ivan IV Vassiliévitch, dit « le Terrible » (1530–1584)

Une enfance dans la peur

Né en 1530, orphelin très jeune, Ivan grandit au Kremlin, au cœur d’un monde de complots et de violences. Délaissé par les boyards (nobles), il développe une profonde méfiance envers les élites. À 16 ans, il se fait couronner « tsar » – un titre nouveau, dérivé du « César » romain, aux résonances impériales et religieuses. C’est le début d’un règne hors normes.

Réformateur puis bourreau

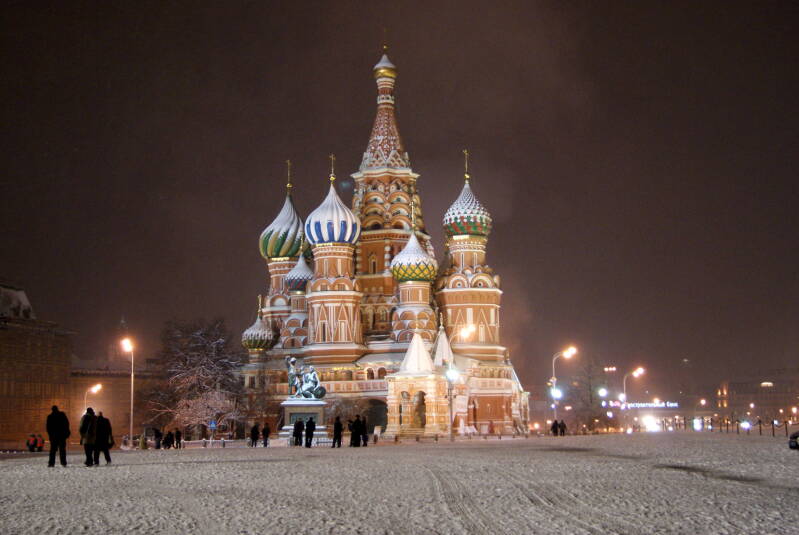

Les premières années de son règne sont étonnamment progressistes : il modernise l’armée, réforme l’administration, codifie les lois et fonde la première imprimerie russe. Il ordonne aussi la construction de la cathédrale Saint-Basile.

Mais la mort suspecte de son épouse, Anastasia, marque un tournant. Ivan devient convaincu que les boyards l’ont empoisonnée. Sa méfiance se mue en obsession. Le tsar se transforme en tyran sanguinaire. Il crée l’Opritchnina, une police personnelle qui traque, torture et exécute ses ennemis réels ou supposés. La Russie est plongée dans un climat de terreur organisé. Ivan alterne retraites spirituelles et bains de sang, justifiant chaque exécution comme une volonté divine.

La bascule dans la terreur

Après la mort de son épouse, Anastasia, en 1560, Ivan plonge dans la paranoïa. Convaincu d’un complot des boyards, il fonde l’Opritchnina : une police politique qui exécute, torture et terrorise.

En 1570, Ivan soupçonne la ville de Novgorod de trahison. Il y envoie ses Opritchniki qui massacrent plusieurs milliers d’habitants. La ville est ravagée. Femmes, enfants, prêtres sont noyés, pendus ou brûlés. Ivan se présente alors comme le bras vengeur de Dieu. Sa logique devient théologico-politique : purifier la Russie de l’intérieur.

En 1581, une dispute éclate entre Ivan et son fils aîné. Dans un accès de colère, il le frappe à la tempe avec son sceptre. Le jeune homme meurt quelques jours plus tard. La scène, figée par le tableau d’Ilia Répine, reste l’un des symboles les plus poignants de la folie royale. Ivan, inconsolable, ne s’en remettra jamais.

Ivan le terrible et son fils, le 16 novembre 1581 (tableau de Ilya Repine)

Héritage et ambiguïté

À sa mort en 1584, Ivan laisse un empire centralisé mais fragilisé, sans successeur clair. Son règne ouvre la voie à la « période des troubles ». Pourtant, son image continue de fasciner. Sous Staline, il est réhabilité comme un dirigeant impitoyable mais nécessaire. Encore aujourd’hui, les Russes oscillent entre admiration pour son autorité et horreur pour sa cruauté.

Je suis le tsar et Dieu me juge. Mon courroux est celui du Ciel.

Ivan IV, dit le Terrible

Cathédrale Sain Basile à Moscou

(Flickr,CC BY-SA 2.0)

Anastasia Romanovna, première épouse d'Ivan IV (peinture de George S. Stuart - CC BY-SA 3.0)

Un roi halluciné,

pas simplement fou

Ivan le Terrible ne relève pas d’une pathologie psychiatrique simple. Il incarne un pouvoir devenu hallucinatoire, fondé sur une foi mystique en sa mission, sur la paranoïa, et sur une volonté absolue de contrôle. Il est un avertissement historique : quand le pouvoir se croit divin, il peut engendrer l’enfer sur terre.

Ivan le terrible

peinture de Klavdy Vasiliyevich Lebede (1904)