L’histoire de l’argent comme levier majeur de l’expansion américaine — des premières conquêtes sur les peuples amérindiens jusqu’aux ambitions contemporaines sur le Groenland ou l’Arctique.

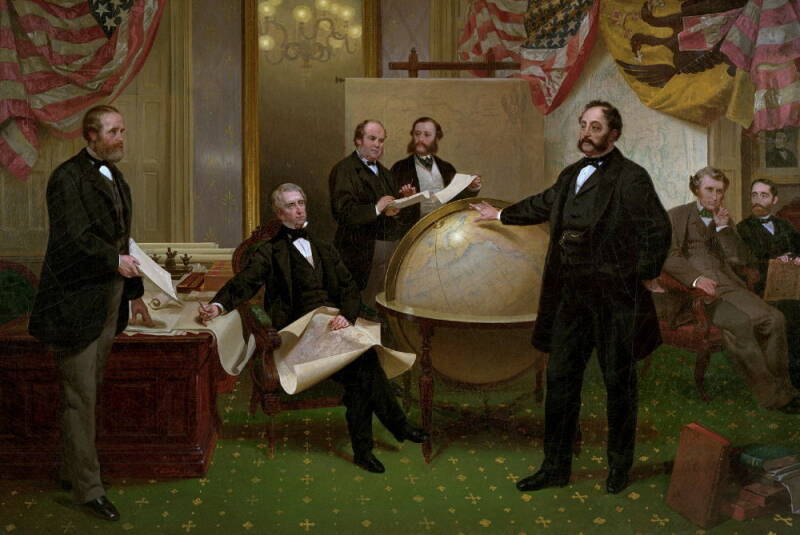

Signature du traité de cession de l’Alaska, 30 mars 1867

(tableau par Emanuel Leutze)

L’histoire des États-Unis est souvent racontée comme celle d’un peuple en quête de liberté, de territoires et de prospérité. Mais derrière les récits épiques de pionniers et de guerres, un moteur plus discret mais tout aussi décisif se cache : l’argent. Non seulement comme symbole de richesse, mais comme instrument concret d’acquisition, de domination et d’intégration de nouveaux territoires — des vastes plaines amérindiennes à l’archipel hawaïen, de la Louisiane napoléonienne à l’Alaska russe, et peut-être demain, au Groenland.

La conquête par la dette et l’achat : un modèle dès les origines

L’expansion territoriale américaine a commencé par des guerres, mais elle a souvent été consolidée par des transactions financières. Les colons européens du XVIIᵉ siècle, en quête de terres, ont imposé aux nations amérindiennes un système économique étranger à leur mode de vie. Le troc traditionnel a été remplacé par l’usage forcé de la monnaie, des dettes contractées et des « ventes » de terres souvent extorquées sous la menace ou l’influence.

La logique était simple : transformer les peuples autochtones en acteurs économiques dépendants, puis utiliser la monnaie pour les priver progressivement de leurs ressources. Les traités de cession, rédigés en anglais juridique, fixaient des montants dérisoires en échange de territoires immenses. L’argent devenait ainsi l’arme silencieuse de l’appropriation.

L’affaire de la Louisiane : un coup financier magistral

En 1803, Thomas Jefferson conclut l’un des plus grands achats de l’histoire : la vente de la Louisiane par Napoléon Bonaparte pour 15 millions de dollars (soit environ 80 millions en valeur actuelle). L’empereur français, pressé par la guerre en Europe et par la révolte de Saint-Domingue, liquide cette colonie immense pour renflouer ses caisses.

Les États-Unis doublent alors quasiment leur superficie en un seul geste. Ce coup de maître illustre la puissance de l’argent comme accélérateur d’expansion : pas besoin de lever une armée ou de mener une guerre longue, un chèque suffit. C'est aussi le tournant qui permet à l'anglais de supplanter le français.

Alaska : l’or noir avant l’heure

En 1867, Washington rachète l’Alaska à la Russie pour 7,2 millions de dollars. Ce territoire glacé est alors perçu comme une étendue lointaine et inhospitalière. Mais quelques décennies plus tard, la découverte d’or, puis de pétrole, transforme cet achat en investissement stratégique majeur.

L’opération — surnommée à l’époque « la folie de Seward » — illustre un autre aspect de la stratégie américaine : investir dans des zones qui semblent marginales, mais dont les ressources naturelles se révèlent ultérieurement précieuses.

Hawaï : la finance en guise de baïonnette

L’annexion d’Hawaï en 1898 n’est pas le résultat direct d’une transaction monétaire, mais d’un coup de force économique. Les planteurs américains de canne à sucre, soutenus par Washington, imposent un contrôle politique sur l’archipel, étranglant son économie par les dettes et les accords commerciaux. La monarchie hawaïenne est renversée sans véritable guerre, mais avec un blocus économique et la pression des capitaux américains.

Hawaï devient non seulement une colonie sucrière, mais surtout une base militaire clé au cœur du Pacifique — un exemple parfait de la combinaison entre intérêts économiques et expansion géopolitique.

Musicienne et poétesse, Liliʻuokalani, dernière reine d'Hawaï, incarne à elle seule la fin d’un monde : celui du royaume indépendant d’Hawaï, annexé par les États-Unis en 1898. Accusée de trahison, emprisonnée dans son propre palais, elle n’abandonna jamais la lutte, ni pour son peuple, ni pour la mémoire d’une Hawaï libre.

Panama : du canal à l’influence durable

Au début du XXᵉ siècle, l’argent américain joue un rôle central dans la création de l’État panaméen. En soutenant l’indépendance de Panama vis-à-vis de la Colombie en 1903, Washington obtient un bail quasi perpétuel sur la zone du canal. Les États-Unis investissent massivement pour creuser et contrôler cet axe stratégique, assurant à la fois des revenus colossaux et une influence déterminante sur le commerce maritime mondial. Si le 31 décembre 1999 le canal est finalement remis officiellement au Panama, les États-Unis restent un utilisateur majeur et continuent d’exercer une influence stratégique dans la région, notamment par leur présence militaire en Amérique centrale.

Le Groenland et le Canada : les ambitions du XXIᵉ siècle

En 1946 déjà, Harry Truman propose d’acheter le Groenland au Danemark pour 100 millions de dollars. L’offre est refusée, mais la stratégie ne disparaît pas. En 2019, Donald Trump relance publiquement l’idée d’un rachat, déclenchant l’ire de Copenhague. La logique reste la même : sécuriser un territoire aux ressources minérales et aux voies maritimes stratégiques, alors que la fonte des glaces ouvre de nouvelles perspectives.

Le Canada, quant à lui, ne risque pas (encore) un achat pur et simple, mais subit déjà une intégration économique et sécuritaire poussée à travers l’ALENA/USMCA, l’exploitation énergétique transfrontalière et la militarisation de l’Arctique. L’argent sert ici moins à « acheter » qu’à absorber progressivement.

L’argent comme fil rouge de l’empire

Des traités iniques imposés aux nations amérindiennes jusqu’aux ambitions sur les zones polaires, l’histoire américaine démontre une constante : l’argent, qu’il soit sonnant et trébuchant ou sous forme d’investissements, de dettes ou d’accords commerciaux, est l’un des leviers les plus efficaces de la conquête. Il permet de s’emparer de territoires avec moins de pertes humaines, de légitimer l’expansion aux yeux du droit international et de transformer des adversaires en partenaires dépendants.

Si la puissance militaire américaine a façonné la carte du monde, c’est souvent l’argent qui en a tracé les contours définitifs. Les États-Unis ont perfectionné l’art d’utiliser la monnaie non seulement comme instrument économique, mais comme arme diplomatique et outil de domination territoriale. L’avenir dira si cette stratégie continuera à modeler l’Arctique, l’Amérique latine et au-delà — ou si le monde, lassé de ces « achats » d’empires, fermera la caisse.

Le dollar civilise avec les canons.

Maxime Ndebeke

In cash we trust

#BuyTheWorld (Kalhh)

Alors tu veux acheter le Groenland...

Elizabeth Buchanan mêle humour, érudition et un vrai sens du récit pour dévoiler l'histoire méconnue d'une île au cœur des tensions géopolitiques d'hier et d'aujourd'hui.

Un livre passionnant, original, et étonnamment actuel –; entre glaces qui fondent, rêves d'indépendance et ambitions planétaires.

Les dix renoncements qui ont fait la France

Une enquête historique menée par l'ancien commissaire européen qui résonne étrangement avec la situation politique actuelle.

Dix chapitres en échos avec l'actualité. Un livre éclairant, passionnant! -> Fnac

Achat de la Louisiane

La bannière étoilée des États-Unis remplace le drapeau tricolore de la France sur la place d'Armes de la Nouvelle-Orléans.

Tableau de Thure de Thulstrup

(Louisiana State Museum)