Faire la guerre, faire la paix :

Panoramas des conflits armés contemporains

Les conflits armés contemporains dessinent une cartographie particulière, où certaines régions du monde concentrent l’essentiel des foyers de violence. Ces guerres, qu’elles soient civiles, interétatiques ou liées au terrorisme international, traduisent à la fois des fractures politiques, sociales et géopolitiques de grande ampleur.

Un « arc de crise » persistant

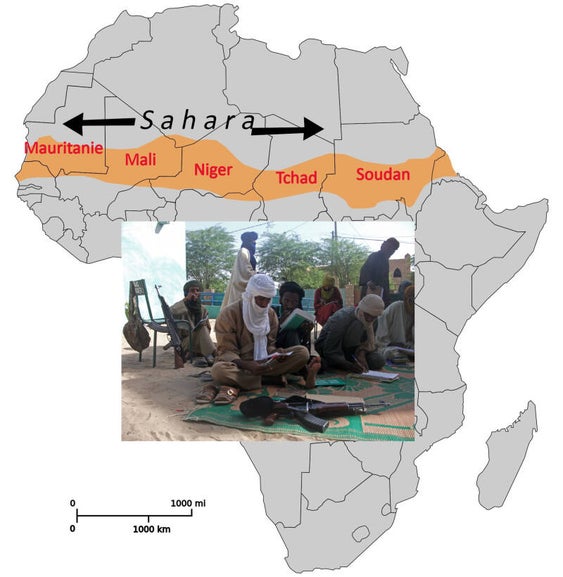

Depuis plusieurs décennies, les analystes évoquent l’existence d’un « arc de crise » qui s’étend de la bande sahélo-saharienne, de la Mauritanie au Soudan, jusqu’à l’Asie centrale. Cet espace concentre la majorité des guerres et insurrections, souvent nourries par la pauvreté, l’instabilité politique et la montée en puissance d’acteurs armés non étatiques.

La guerre en Ukraine, déclenchée par l’invasion russe en février 2022, rappelle cependant que le continent européen, longtemps considéré comme pacifié, n’est pas à l’abri d’un retour de la guerre conventionnelle

Le Proche et le Moyen-Orient

Le Proche et le Moyen-Orient demeurent l’épicentre de la conflictualité mondiale. La Syrie, le Yémen, l’Irak, l’Afghanistan et le Pakistan figurent parmi les pays les plus touchés, avec des guerres longues et particulièrement meurtrières dont voici un bref résumé.

Iran-Irak : huit ans de guerre sans vainqueur

De 1980 à 1988, l’Irak de Saddam Hussein affronte l’Iran de l’ayatollah Khomeiny dans une guerre totale inter-étatique. L’armée irakienne, appuyée par son aviation et ses blindés, se heurte à l’armée régulière iranienne mais aussi aux Pasdaran et aux Gardiens de la révolution, galvanisés par l’idéologie islamique. Le conflit tourne à une guerre de tranchées, ponctuée d’assauts suicides, de bombardements massifs, d’attaques de pétroliers dans le Golfe et de l’usage d’armes chimiques par l’Irak. Après près d’un million de morts, l’ONU impose un cessez-le-feu en 1988 : aucune frontière ne bouge, les deux pays sortent ruinés et brisés.

La première guerre du Golfe (1990 - 1991) : une guerre asymétrique.

Le 2 août 1990, l’Irak de Saddam Hussein envahit le Koweït, riche en pétrole. La communauté internationale condamne l’annexion et impose des sanctions. Sous mandat de l’ONU, une vaste coalition se forme autour des États-Unis. Elle regroupe le Royaume-Uni, la France, l’Arabie saoudite, l’Égypte et d’autres alliés.

L’armée irakienne, forte de 600 000 hommes, fait face à une supériorité technologique écrasante.

Bombardements aériens, missiles de précision et images satellites marquent une guerre nouvelle.

Après six semaines de frappes, l’assaut terrestre expulse les troupes irakiennes en moins d'une semaine.

Les pertes sont massives pour l’Irak, minimes pour la coalition. Le Koweït est libéré, mais Saddam Hussein reste au pouvoir à Bagdad.

Le conflit syrien

La Syrie est passée, en l’espace de quelques mois, entre 2011et 2012, d’une révolte interne réprimée à un conflit internationalisé . Cet engrenage s'explique par la combinaison de la militarisation de l’opposition, de l’ingérence des pays voisins, des tensions frontalières et de l’échec des négociations tentées pour apaiser les tensions. Le fait que les acteurs du conflit soient multiples et se répartissent entre acteurs internes et externes a contribué à la complexité et à l’internationalisation du conflit.

Le prix payé , humain et matériel , a été immense : des centaines de milliers de morts, des millions de déplacés et un effondrement économique et social profond. Les lignes de fracture actuelles — géographiques, communautaires et politiques — sont le résultat de cette internationalisation, qui a verrouillé pendant des années une solution politique et transformé la crise syrienne en l’un des principaux drames humanitaires du XXIᵉ siècle.

L’Afrique : des décennies de violences

Depuis les indépendances des années 1960, l’Afrique a payé un lourd tribut aux conflits : près de 10 millions de morts en soixante ans. La violence s’y manifeste sous des formes diverses – guerres civiles, rébellions séparatistes, terrorisme, mais aussi piraterie maritime.

Trois grandes zones se distinguent par leur intensité conflictuelle :

- la Corne de l’Afrique et le golfe de Guinée, où prospèrent piraterie et guerres civiles ;

-

l’Afrique équatoriale, marquée par des conflits internes récurrents.

- le Sahara et la bande sahélienne, devenus des foyers du terrorisme international ;

représente le second grand foyer d’instabilité, aggravé depuis les révolutions arabes de 2011 et la guerre en Libye.

Conflits au Sahel (depuis 2013)

Depuis 2013 la zone sahélienne (principalement Mali, Burkina Faso, Niger — parfois étendue au Tchad et à la Mauritanie) est le théâtre d’un conflit complexe et multidimensionnel mêlant guerres intra-étatiques avec guérillas locales, insurrections djihadistes transnationales, violences intercommunautaires et criminalité organisée. La chute du régime de Mouammar Kadhafi en Libye, en 2011, a aussi joué un rôle en provoquant un afflux d’armes et de combattants dans toute la région, nourrissant l’instabilité de la région.

Le Sahel, la lisière sud du Sahara. La photo représente des djihadistes à Tombouctou (Mali)

L’Amérique latine : la guerre des cartels au Mexique

L’Amérique latine connaît elle aussi des formes de violence d’intensité quasi guerrière. Le Mexique illustre ce phénomène avec la guerre des cartels, engagée depuis le milieu des années 2000.

Ce conflit est de type intraétatique, car il oppose l’État mexicain – son armée, sa police fédérale et ses forces spéciales – à des acteurs armés non étatiques, les cartels de la drogue. Ces organisations criminelles, telles que le cartel de Sinaloa ou le cartel Jalisco Nueva Generación, disposent d’armes lourdes, de réseaux transnationaux et d’un contrôle territorial étendu.

Dans certaines régions, notamment au Chiapas, les cartels s’affrontent entre eux mais aussi contre l’État, dans une logique qui mêle guérilla urbaine, trafics transfrontaliers et intimidation des populations. Les violences se traduisent par des milliers de morts chaque année, des déplacements internes et une militarisation croissante de la vie quotidienne.

La situation actuelle reste extrêmement tendue : malgré une présence massive de l’armée et une stratégie de lutte contre le narcotrafic, l’État mexicain peine à reprendre le contrôle de certaines zones, ce qui rapproche cette guerre d’un conflit asymétrique prolongé

Conclusion

La géographie des conflits armés actuels révèle à la fois la persistance de zones chroniquement instables et l’émergence de nouveaux théâtres de guerre. Si l’« arc de crise » reste le principal espace de violence, l’Europe, l’Amérique latine ou encore certaines parties de l’Asie ne sont pas épargnées. À l’heure de la mondialisation, aucun territoire ne peut être considéré comme totalement à l’abri d’un embrasement.

La guerre est la continuation de la politique par d’autres moyens

Carl von Clausewitz

Résumé audio

en préparation

Comment la Syrie est passée d’une révolte populaire à un conflit internationalisé ?

Une révolte populaire qui dégénère

Tout commence avec le Printemps arabe. Des Syriens descendent dans la rue pour réclamer des réformes et la fin du régime autoritaire de Bachar al-Assad. La réponse est brutale : répression sanglante, arrestations arbitraires, et bombardements. La répression violente du régime Assad entraîne une militarisation de l’opposition. L’Armée syrienne libre et de nombreux groupes rebelles se forment, plongeant le pays dans une véritable guerre civile.

Une dimension confessionnelle et identitaire

La guerre prend rapidement une coloration religieuse. La majorité sunnite se soulève contre un pouvoir dominé par la minorité alaouite, soutenue par les chiites. Dans ce contexte, des groupes djihadistes comme le Front al-Nosra ou l’État islamique exploitent le chaos, accentuant les violences communautaires.

L’internationalisation du conflit dès 2012

La faiblesse du régime pousse ses alliés à intervenir : l’Iran et le Hezbollah apportent un soutien militaire, puis la Russie entre directement en guerre en 2015. En face, la Turquie, l’Arabie saoudite, le Qatar et les États-Unis soutiennent divers groupes rebelles ou se concentrent sur la lutte contre Daech. La Syrie devient ainsi le théâtre d’affrontements géopolitiques régionaux et mondiaux.

Conclusion

La guerre en Syrie est l’exemple d’un conflit qui, parti d’une révolte populaire, s’est transformé en guerre civile, confessionnelle puis internationale. Ses conséquences humaines et matérielles sont immenses et montrent combien un État fragilisé peut devenir le terrain d’affrontements entre puissances régionales et mondiales.

Cette situation interroge l’avenir du Moyen-Orient, région encore largement marquée par les guerres par procuration et les rivalités géopolitiques.

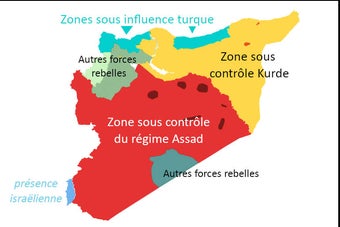

Le gouvernement Assad a reconquis lune grande partie du pays mais les Kurdes tiennent l’essentiel du nord-est. Des poches importantes sont aux mains de rebelles islamique. Le nord est sous contrôle ou influence turque.Les lignes de front sont encore mouvantes mais la fragmentation territoriale perdure.

Questions pour un contrôle/ bac

Citez les acteurs du conflit syrien?

Les acteurs du conflit syrien

Acteurs internes :

- Le régime de Bachar el-Assad :

- Les groupes rebelles : l’Armée syrienne libre (ASL), créée fin 2011, et des groupes islamistes plus ou moins liés à Al-Qaïda) ou à l’État islamique (EI),

- Les Forces démocratiques syriennes (FDS) : t composées de Kurdes soutenues par les États-Unis, elles ont combattu l’EI et sont opposées à la Turquie.

Acteurs externes :

- La Russie et l’Iran : Soutiens majeurs du régime syrien, la Russie par des frappes aériennes et un appui militaire depuis 2015, l’Iran par le biais du Hezbollah libanais et de milices chiites.

- La Turquie : Intervenue directement contre les Kurdes et certains groupes rebelles, cherchant à limiter l’influence kurde à sa frontière.

- Les États-Unis et les pays occidentaux : Ont soutenu certains groupes rebelles modérés et les FDS, et mené des frappes contre l’EI.

- Les pays du Golfe (Arabie saoudite, Qatar, etc.) : Ont financé et armé des groupes rebelles, notamment islamistes, pour contrer l’influence iranienne.

- Israël : A mené des frappes ciblées en Syrie, principalement contre les positions iraniennes et du Hezbollah, pour empêcher leur renforcement près de ses frontières