Faire la guerre, faire la paix (1)

formes de conflits et modes de résolutions

L’océan et l’espace, deux espaces stratégiques dont la conquête révèle à la fois des logiques de coopération et de rivalité entre puissances. Ils sont à la fois sources d’innovation et de tensions, au cœur des enjeux géopolitiques contemporains.

Qu’est-ce que la guerre ?

La guerre est un rapport conflictuel qui se règle par une lutte armée, en vue de défendre un territoire, un droit ou de les conquérir ou de faire triompher une idée (religieuse…).

Les différents types de guerre

On distingue deux grandes catégories :

Guerres interétatiques : conflits armés opposant un ou plusieurs États souverains. Dans ce cas des armées régulières s’affrontent. C’est le cas par exemple de l’actuelle guerre entre la Russie et l’Ukraine.

Guerres intra-étatiques (ou guerres civiles) : conflit opposant dans un État, un gouvernement à des groupes armés rebelles. C’est par exemple le cas actuellement dans divers pays du Sahel, la lisière sud du Sahara.

La grande majorité des conflits armés actuels sont des conflits intra- étatiques.

Les conflits interétatiques sont peu nombreux mais plus médiatisés : la guerre en Ukraine est par exemple couverte par tous les médias du monde depuis l’invasion russe de 2022.

L’intervention de puissances étrangères peut brouiller la différence entre conflits inter et intra-étatiques, les interventions américaine et russe en Syrie en sont un bon exemple.

Typologies des guerres

Quand les forces en présence sont inégales, par exemple des armées conventionnelles et régulières d’un état contre des rebelles, qui pratiquent la guérilla, c’est-à-dire des attentats, des embuscades ou des attaques surprises, on parle de guerre asymétrique.

Par exemple les FARC (Forces armées révolutionnaires de Colombie) crées en 1964 ont été le plus grand groupe guérillero d’Amérique latine, responsable de décennies de violence jusqu’à leur démobilisation en 2016 après un compromis de paix conclu avec l’État

Un autre exemple de guerre asymétrique est celle d’Afghanistan, commencée en 2001 et finalement gagné par les Talibans en 2021 contre une coalition internationale menée par les États-Unis

Certaines guerres asymétriques, comme celles du Vietnam ou de l’Algérie où des peuples dominés luttent pour leur indépendance sont nommées guerres de libération nationale. Il est difficile pour l’État de gagner ce genre de guerre si les rebelles sont soutenus par la population.

Certaines guerre d’indépendance sont aussi des guerres révolutionnaire dans la mesure où elles visent aussi à renverser un régime politique et instaurer un nouvel ordre,. Ce fut le cas de la guerre d’indépendance des États-Unis.

Quand des puissances extérieures soutiennent des camps opposés sans s’affronter directement mais en fournissant armes et appuis logistiques, on parle de guerre par procuration.

Par exemple au début du conflit syrien : la Russie et l’Iran soutiennent Bachar al-Assad alors que les États-Unis et l’Arabie Saoudite soutiennent les rebelles.

Au Yemen, l’Iran (chiite) soutient les Houthis qui représente une branche de l’islam chiite et qui contrôlent le nord et l’ouest du pays dont la capitale Sanaa) alors que l’Arabie Saoudite (sunnite) soutient le gouvernement reconnu internationalement qui s’est replié sur Aden au sud.

On parle aussi de proxy pour désigner ces groupes soutenus par une puissance estérieure.

Quand le conflit est motivé par des croyances politiques ou religieuses, on utilise le qualificatif de Guerre idéologique ou religieuse. Elles se caractérisent leur propagande, le recrutement international, le terrorisme. Par exemple la guerre du « Califat » de Daech, à cheval sur la Syrie et l’Irak contre la coalition internationale mise en place pour lutter contre le terrorisme, entre 2014 et 2017.

De nos jours on parle aussi de guerres hybrides quand elles mélangent des moyens militaires conventionnels et non conventionnels (cyberattaques, désinformation, ingérence dans les élections de pays étranger, sabotage, recours à des mercenaires ou des SMP (Sociétés Militaires Privées) comme le groupe Wagner qui, après avoir servi en Ukraine, est très présent en Afrique. Il est souvent difficile à attribuer clairement à un État ce type d’agressions.

Les enjeux des conflits

Les enjeux des conflits sont multiples :

- politiques: rivalité entre puissances (Arabie saoudite et Iran au Moyen-Orient)

- territoriaux : des pays se disputent un même territoire, c'est par exemple le cas de l'Inde et du Pakistan à propos du Cachemire.

- séparatistes : revendications identitaires, comme la Tchétchénie qui veut se séparer de la Russie.

- économiques: maîtrise des routes commerciales; accès aux ressources naturelles (pétrole au Sud-Soudan).

- idéologiques: « guerre sainte » antioccidentale (Boko Haram au Nigeria, Cameroun, Tchad et Niger). Ils masquent souvent des problèmes de mal-développement dans des États fragiles.

Intensité des conflits

- Forte intensité : combats fréquents (ex. : Ukraine).

- Moyenne intensité : affrontements sporadiques (ex. : Mali).

- Latente : tensions sans combats ouverts (ex. : Corée du Nord/Sud).

Les acteurs des conflits

- Les États, comme les États-Unis, la Chine, la Russie, sont des acteurs majeurs dans les conflits grâce à leur puissance militaire, leur flotte et bases militaires ou navalese.

- Les organisations internationales, comme l'ONU avec ses "casques bleus" pour le maintien de la paix ou l'Union Africaine pour sa médiation dans les conflits régionaux.

- Les sociétés militaires privées (SMP) agissant pour le compte des états, parfois même pour des entreprise (dans le secteur des mines ou du pétrole par exemple). Elles fonctionnent comme des sociétés commerciales, par contrat. Le statut juridique est ambigu car la convention de Genève interdit le mercenariat mais les SMP se présentent comme des sociétés de sécurité pour contourner les règles internationales. Par exemple le groupe russe Wagner, après son intervention en Ukraine est devenu l'Africa Corp très présent en Afrique. pour le compte de divers États. Le groupe américain Blackwater, devenu "Academi" dispose de milliers de soldats, d'une flotte aérienne et maritime intervient dans de nombreux pays.

- Les groupes armés non-étatiques, comme par exemple les cartels de la drogue au Mexique ou des insurgés terroristes comme Daech entre 2014 - 2017 finançant son état islamique (à cheval entre l'Irak et la Syrie) par le trafic du pétrole et racket envers les entreprises et la population : le Zakât impôt exigé en vertu des règles de solidarité de l'Islam.

Résolution des conflits : la difficile construction de la paix

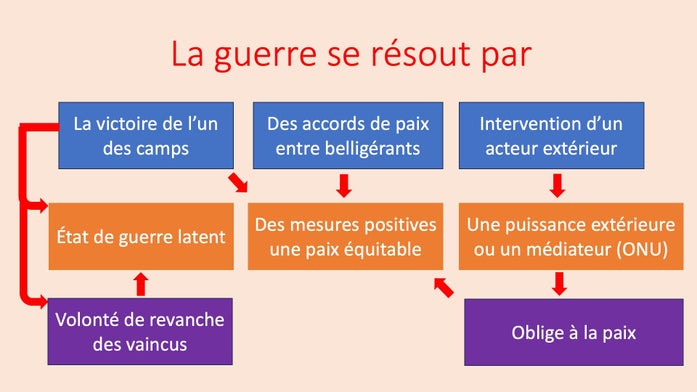

Mettre fin à une guerre n’est jamais simple. Plusieurs issues sont possibles :

-

La victoire militaire d’un camp,

-

La signature d’un traité de paix,

-

Un cessez-le-feu, souvent fragile,

-

L’intervention d’un médiateur extérieur (exemple : l’ONU).

Mais la paix reste fragile : elle peut déboucher sur un état de guerre latent, sur des envies de revanche, ou sur une reprise des combats. L'Allemagne vaincue après la première guerre mondiale fut hantée d'un esprit de revanche qui allait nourrir la seconde guerre mondiale

Les intérêts économiques , par exemple la présence de ressources naturelles à exploiter peut prolonger les guerres (ex. : pétrole en Libye).

L'intervention d'acteurs extérieurs : les puissances étrangères peuvent alimenter les tensions comme ce fut le cas de la Russie dans le conflit syrien (voir partie 2).