De nouveaux espaces de conquête : entre rêve d’infini et rivalités terrestres

L’océan et l’espace, deux espaces stratégiques dont la conquête révèle à la fois des logiques de coopération et de rivalité entre puissances. Ils sont à la fois sources d’innovation et de tensions, au cœur des enjeux géopolitiques contemporains.

Pendant des millénaires, la conquête humaine s’est jouée sur terre. Les civilisations ont grandi en explorant de nouvelles vallées, en traversant des montagnes ou en colonisant des continents. Mais aujourd’hui, la scène a changé : les océans et l’espace sont devenus les nouveaux théâtres de l’ambition et de la puissance.

Ces « dernières frontières » fascinent par leurs mystères, inquiètent par leurs enjeux militaires, et attirent par leurs promesses économiques. Elles sont le miroir d’une humanité qui cherche à la fois à dominer et à coopérer, dans un monde où les équilibres sont fragiles.

L’espace : du rêve à l’arène géopolitique

L’espace a d’abord été un rêve. Dans les années 1950, au cœur de la Guerre froide, il devient une arène géopolitique. L’URSS ouvre la danse en 1957 avec le lancement de Spoutnik, premier satellite artificiel. Le monde entier écoute son « bip-bip » anxiogène, preuve que Moscou peut désormais placer un objet en orbite – et, potentiellement, une arme nucléaire.

En 1961, l’URSS frappe un nouveau coup : Youri Gagarine devient le premier homme dans l’espace.

Youri Gagarine

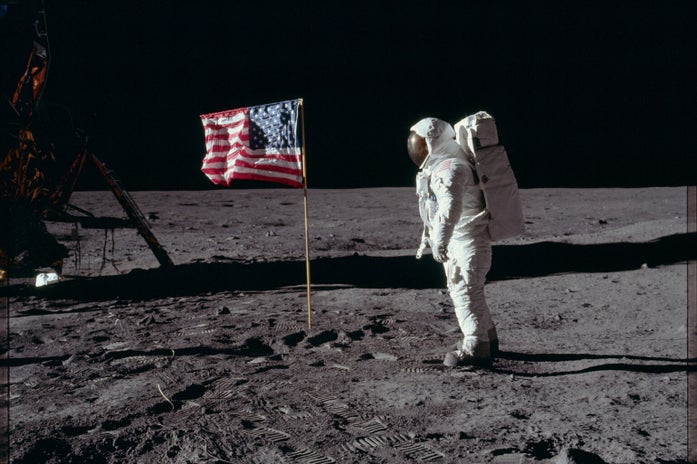

La riposte américaine ne se fait pas attendre : John F. Kennedy promet la Lune, et en 1969, Neil Armstrong pose le pied sur le sol lunaire. « Un petit pas pour l’homme… », mais un immense symbole de suprématie.

Neil Armstrong, le premier homme a avoir marché sur la Lune en juillet 1969 (image : NASA)

Aujourd’hui, la compétition a changé de visage. Les États-Unis restent en pointe, mais la Chine est devenue un acteur central. Pékin a installé sa propre station spatiale, Tiangong, et mène des explorations lunaires et martiennes. L’Inde surprend en 2023 en devenant le premier pays à poser un engin près du pôle sud de la Lune, riche en glace d’eau.

Et puis, il y a les entreprises privées : SpaceX, Blue Origin ou Virgin Galactic. Elles promettent de réduire les coûts des lancements, de démocratiser l’accès à l’espace, voire d’ouvrir une nouvelle ère de tourisme spatial et d’exploitation minière des astéroïdes.

Mais derrière l’innovation, une logique implacable demeure : maîtriser l’espace, c’est aussi maîtriser l’information, la communication et la guerre moderne. Les satellites sont indispensables à Internet, au GPS, aux prévisions météo… et aux missiles guidés. Pas étonnant que l’OTAN ait reconnu en 2019 l’espace comme un « cinquième domaine opérationnel », aux côtés de la terre, de la mer, de l’air et du cyberespace.

Les océans : puissance et richesses sous-marines

Si l’espace attire par son futur, les océans, eux, incarnent un présent stratégique incontournable. Plus de 90 % du commerce mondial passe par la mer, sur des routes vitales comme le détroit de Malacca, le canal de Suez ou le golfe de Guinée. Celui qui contrôle les mers contrôle le commerce mondial.

Les grandes puissances navales l’ont bien compris. Les États-Unis disposent de la première flotte militaire mondiale, avec ses porte-avions géants capables de projeter des forces partout sur la planète. La Chine, de son côté, a développé en quelques décennies la plus grande flotte en nombre de navires. La Russie mise sur ses sous-marins nucléaires, invisibles et redoutables.

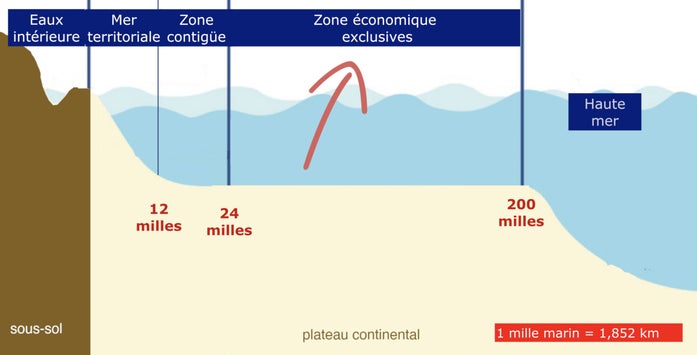

Mais les océans ne sont pas seulement un champ de manœuvres militaires. Ils représentent un trésor économique : hydrocarbures offshore, minerais rares enfouis dans les grands fonds, et surtout, une ressource alimentaire majeure avec la pêche. C’est pourquoi la Convention de Montego Bay (1982) a redéfini le droit de la mer en instaurant des zones économiques exclusives (ZEE), qui s’étendent sur 200 milles nautiques autour des côtes. Cette convention, parfois appelée « constitution des océans », visait à réduire les conflits.

Et pourtant, les tensions s’exacerbent. En mer de Chine méridionale, Pékin revendique des zones riches en ressources et stratégiques pour le commerce mondial, au grand dam du Vietnam, des Philippines ou du Japon. Dans l’Arctique, la fonte des glaces ouvre de nouvelles routes maritimes… attisant la compétition entre la Russie, le Canada ou les États-Unis.

Coopérations fragiles, mais indispensables

Face à ces rivalités, la coopération internationale tente de poser des garde-fous. Dans l’espace, la Station spatiale internationale (ISS) est l’un des projets scientifiques les plus ambitieux de l’histoire. Depuis 1998, Américains, Russes, Européens et Japonais y mènent des recherches communes. Une prouesse, surtout quand on se rappelle que les États-Unis et la Russie s’affrontaient par procuration sur Terre.

Dans les océans, les conférences intergouvernementales sur la biodiversité marine (BBNJ) ont récemment adopté un accord historique pour protéger les ressources situées « au-delà des juridictions nationales ». La haute mer, qui couvre près de la moitié de la surface terrestre, ne peut plus être considérée comme une zone de pillage sans limites.

Ces coopérations montrent que, malgré les tensions, il existe une conscience globale : ni l’espace, ni les océans ne peuvent être gérés seuls par un État. Leur avenir est intimement lié à l’équilibre entre souverainetés et intérêts communs.

La Chine : le conquérant du XXIᵉ siècle

S’il est un acteur qui symbolise cette dynamique de conquête, c’est bien la Chine.

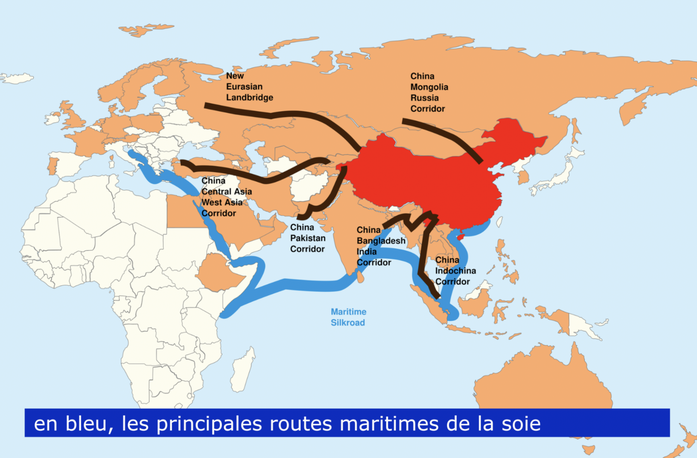

Dans l’espace, elle multiplie les succès : station Tiangong, rover martien Zhurong, et surtout l’ambition de devenir la première nation à exploiter les ressources lunaires. En mer, Pékin a construit artificiellement des îles en mer de Chine méridionale, transformées en bases militaires. Elle investit aussi dans les routes maritimes avec son projet des Nouvelles Routes de la Soie.

Pour Pékin, la conquête de l’espace et des mers n’est pas un rêve futuriste : c’est une stratégie politique claire, visant à s’imposer comme superpuissance globale. Une ambition qui inquiète ses voisins et redéfinit les équilibres mondiaux.

Dernières frontières, miroir de l’humanité

Espace et océans incarnent l’avenir de la conquête humaine. Ils révèlent les contradictions de notre époque : volonté de puissance et besoin de coopération, exploitation économique et préservation environnementale, rêve de progrès et risque de militarisation.

Ces « nouveaux espaces » nous posent une question essentielle : voulons-nous en faire un terrain de rivalités qui prolongent nos conflits terrestres… ou une chance de bâtir un avenir commun ?

L’histoire des empires nous rappelle que les conquêtes finissent souvent dans la violence. Mais peut-être, cette fois, saurons-nous écrire une autre histoire : celle d’une humanité qui, en regardant vers l’infini, apprend enfin à partager.

De nouveaux espaces de conquête : les vidéos

en préparation

La mer est l’avenir de la planète, l’espace est celui de l’humanité.

Jacques-Yves Cousteau

Résumé audio

résumé audio par Amaya

notions à connaître

Espaces maritimes

-

Mondialisation maritime : environ 90 % du commerce mondial transite par voie maritime.

-

Droit de la mer :

- Convention de Montego Bay (1982) → définit les espaces maritimes (eaux territoriales, zone économique exclusive [ZEE], haute mer).

- Notion de ZEE : jusqu’à 200 milles nautiques, un État y dispose de droits exclusifs sur les ressources. -

Enjeux stratégiques : contrôle des routes commerciales, détroits (Ormuz, Malacca, Gibraltar), câbles sous-marins.

-

Zones de tension : mer de Chine méridionale, Arctique (routes maritimes et ressources), Méditerranée orientale.

-

Environnement : préservation des océans, accords comme le BBNJ (Biodiversity Beyond National Jurisdiction).

Espaces extra-atmosphériques

-

Course à l’espace (Guerre froide) : Spoutnik (1957), Gagarine (1961), Apollo 11 (1969).

-

Coopération internationale : Station spatiale internationale (ISS).

-

Militarisation et enjeux stratégiques : satellites pour communication, observation, géolocalisation (GPS, Galileo, Beidou).

-

Nouveaux acteurs : rôle croissant des entreprises privées (SpaceX, Blue Origin, Arianespace), réduisant les coûts et ouvrant l’ère du « New Space ».

-

Projets futurs : exploitation minière des astéroïdes, bases lunaires, missions martiennes.

-

Droit spatial : Traité de l’espace (1967) → interdit l’appropriation nationale de l’espace et l’armement nucléaire spatial, mais reste limité face aux nouvelles ambitions.

Enjeux communs (mer et espace)

-

Souveraineté et rivalités géopolitiques : appropriation, contrôle des routes, affirmation de puissance.

-

Enjeux économiques : exploitation des ressources (nodules polymétalliques, hydrocarbures, minerais spatiaux).

-

Enjeux environnementaux : protection de la biodiversité marine, lutte contre les débris spatiaux.

-

Nécessité de coopération internationale : pour sécuriser, partager et préserver ces espaces considérés comme « biens communs de l’humanité ».

Quiz — De nouveaux espaces de conquête (HGGSP)

10 QCM. Choisissez une seule réponse par question, puis cliquez sur Soumettre. Après soumission, vous recevrez votre note et un commentaire pour chaque question.