Musicienne, poétesse et souveraine, Liliʻuokalani incarne à elle seule la fin d’un monde : celui du royaume indépendant d’Hawaï, annexé par les États-Unis en 1898. Accusée de trahison, emprisonnée dans son propre palais, elle n’abandonna jamais la lutte, ni pour son peuple, ni pour la mémoire d’une Hawaï libre.

Liliʻuokalani (US Library of Congress)

Une souveraine lettrée dans un royaume en mutation

Née en 1838 dans une famille noble, Lydia Liliʻu Loloku Walania Wewehi Kamakaʻeha, future reine Liliʻuokalani, grandit dans un archipel déjà en transformation. Christianisée dès le début du XIXe siècle, Hawaï s’était rapidement structuré en monarchie constitutionnelle sur le modèle occidental. Le roi Kamehameha Ier avait unifié les îles en 1810, et ses successeurs s’étaient entourés d’institutions, d’écoles et de conseillers venus d’Europe et surtout des États-Unis.

Liliʻuokalani fut élevée selon les canons aristocratiques de l’époque, dans un univers métissé mêlant culture traditionnelle hawaïenne, rigueur protestante et ouverture internationale. Polyglotte, musicienne accomplie, elle composera plus de 150 chansons, dont la fameuse Aloha ʻOe, hymne d’un adieu mélancolique devenu emblème national. Elle fut également la première monarque constitutionnelle à régner sur Hawaï en tant que femme, succédant à son frère Kalākaua en 1891.

Une reine face aux convoitises impériales

Son règne fut bref — à peine deux ans — mais décisif. À son avènement, Liliʻuokalani hérite d’un royaume fragilisé par les ingérences étrangères. Le “Bayonet Constitution” de 1887, imposé à son frère sous la menace, avait transféré de nombreux pouvoirs aux élites économiques, notamment les planteurs américains de sucre, et retiré le droit de vote à la majorité des Hawaïens autochtones.

Dès le début de son règne, Liliʻuokalani cherche à restaurer la souveraineté du royaume. Elle rédige une nouvelle constitution destinée à redonner le pouvoir au peuple et au trône. Mais cette tentative déclenche la colère des puissants planteurs et hommes d’affaires d’origine américaine, qui voient leurs privilèges menacés. Sous la houlette de Sanford B. Dole et avec l’appui tacite des autorités américaines, un “Comité de salut public” organise un coup d’État en janvier 1893.

La dépossession au nom de la “civilisation”

La reine choisit de ne pas résister par la force, afin d’éviter l’effusion de sang. Le 17 janvier 1893, elle cède temporairement le pouvoir, espérant que les États-Unis rétabliront la légalité.

Après une tentative de restauration menée sans son soutien direct, Liliʻuokalani est acusée de haute trahison contre la République instaurée. Elle est emprisonnée en 1895 dans le palais ʻIolani, où elle demeure isolée de la vie politique pendant huit à neuf mois. Libérée en février 1896, elle se rend à Washington, D.C., pour tenter d’empêcher l’annexion de son royaume et de récupérer les biens de la Couronne.En vain : l’administration américaine finit par entériner l’annexion de l’archipel en 1898, sous la présidence expansionniste de William McKinley. Hawaï devient officiellement un territoire américain en 1900 avant d'acquérir le statut d'État américain en 1959.

Palais ʻIolani à Honolulu (Hawaiʻs State Archive)

La musique comme résistance silencieuse

Pendant son assignation au palais ʻIolani en 1895, Liliʻuokalani composa plusieurs cantiques et chansons patriotiques, dont certains à caractère religieux ou codé. La musique fut pour elle un refuge spirituel mais aussi une forme de résistance pacifique, face à l’humiliation et à la dépossession.

Liliʻuokalani passe les dernières années de sa vie à écrire, à défendre les droits des Hawaïens et à exprimer sa douleur par la musique.

Elle meurt en 1917 , à l’âge de 79 ans, à Honolulu, toujours adorée de son peuple.

Funérailles de Liliʻuokalani en 1917

(Hawaiʻs State Archive)

Une mémoire douloureuse mais vivace

Liliʻuokalani demeure une figure ambivalente et puissante. À la fois souveraine héritière d’un ordre ancien et femme moderne engagée dans une lutte politique, elle incarne la dignité d’un peuple privé de sa souveraineté. Elle fut aussi une actrice lucide d’un moment de bascule : celui où les îles du Pacifique deviennent des pièces dans le grand échiquier colonial et militaire du monde.

Son journal, Hawaii’s Story by Hawaii’s Queen, publié en 1898, reste un témoignage précieux. Il donne à lire une voix autochtone dans le tumulte impérial, offrant une critique vive de l’annexion et de l’idéologie du “destin manifeste”. Cette œuvre rappelle que la colonisation ne s’est pas faite sans douleur, sans résistance ni sans mémoire.

Aujourd’hui, le drapeau de la monarchie hawaïenne flotte encore lors de certaines cérémonies. Le palais ʻIolani est devenu un musée. Des chants sont repris en son honneur, et des mouvements autochtones réclament justice, mémoire et parfois même restitution. La figure de Liliʻuokalani incarne cette revendication, celle d’un peuple qui n’a jamais consenti à disparaître.

La terre est le chef, l’homme est son serviteur.

Proverbe hawaïen

Ce proverbe exprime la relation sacrée entre le peuple hawaïen et sa terre — que la reine Liliʻuokalani défendit jusqu’à la fin.

Résumé de l’histoire d’Hawaï

Situé au cœur du Pacifique, l’archipel d’Hawaï est peuplé depuis environ 1 500 ans par des navigateurs polynésiens. Ces sociétés organisées autour de chefferies développèrent une culture riche, marquée par la navigation, la danse (hula), la religion polythéiste et une agriculture ingénieuse.

À la fin du XVIIIe siècle, le roi Kamehameha Ier unifie les îles et fonde un royaume souverain. Les premiers contacts avec les Européens, notamment James Cook en 1778, bouleversent les équilibres locaux. Christianisation, épidémies, commerce et convoitises étrangères transforment en profondeur le pays.

Kalaniʻōpuʻu, roi d'Hawaii apportant des présents au capitaine James Cook en 1781 (dessin de John Webber, artiste à bord du navire de Cook).

Au XIXe siècle, la monarchie adopte une constitution, modernise son administration et s’ouvre au commerce international. Mais les colons américains prennent de plus en plus d’influence, en particulier dans l’industrie sucrière. En 1893, un coup d’État renverse la dernière reine, Liliʻuokalani. L’archipel est annexé par les États-Unis en 1898, devient un territoire en 1900, puis le 50ᵉ État américain en 1959.

L'archipel d'Hawaï compte à présent 1,5 millions d'habitants dont environ 20% partiellement ou totalement d’origine autochtone (Native Hawaiians). Et selon les données les plus récentes du U.S. Census Bureau (recensement de 2020), le nombre de Hawaïens “pur souche” — c’est-à-dire des personnes s’identifiant comme exclusivement d’ascendance hawaïenne autochtone (sans métissage déclaré avec d’autres origines ethniques) — est extrêmement réduit : environ 5000 personnes soit moins de 0,5% de la population.

Une reine musicienne et poétesse

Liliʻuokalani n’était pas seulement la dernière souveraine du royaume d’Hawaï : elle était aussi une compositrice talentueuse, profondément imprégnée de la culture musicale hawaïenne. Son œuvre artistique constitue aujourd’hui encore un pilier de l’identité culturelle de l’archipel.

Élevée dans une noblesse ouverte aux influences occidentales mais attachée aux traditions polynésiennes, Liliʻuokalani reçut une éducation musicale soignée dans les écoles royales. Elle maîtrisait le chant, le piano, l’orgue et la guitare, et composait aussi bien en anglais qu’en hawaïen.

Durant sa vie, elle aurait composé plus de 150 chants et mélodies, mêlant harmonies occidentales (hymnes, valses, balades) et structures hawaïennes traditionnelles, souvent marquées par la nostalgie, l’amour ou la perte.

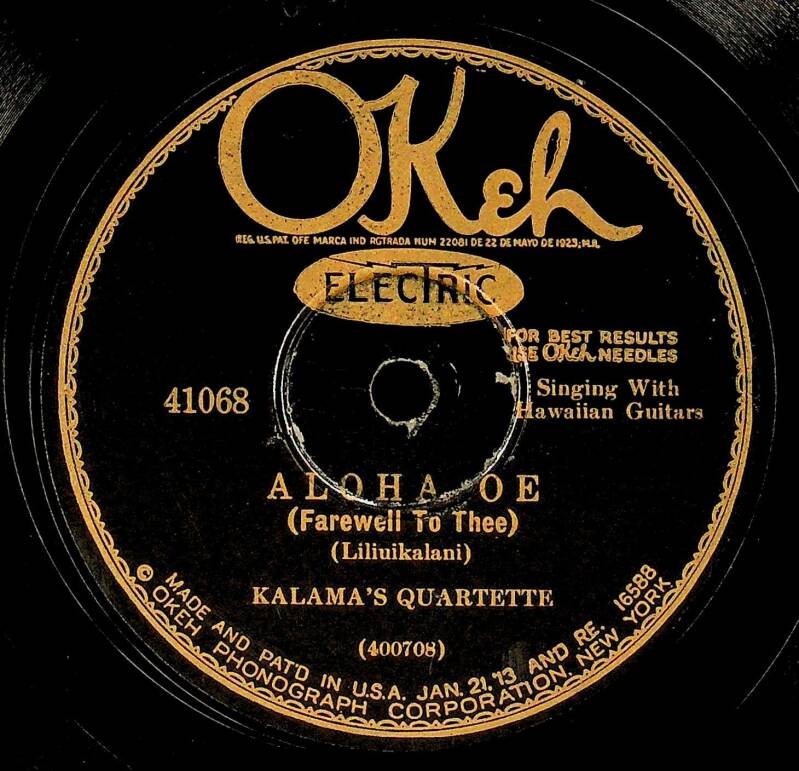

Sa composition la plus célèbre reste « Aloha ʻOe » (Adieu à toi), écrite vers 1878. D’abord simple chanson d’adieu amoureuse, elle est rapidement devenue un hymne officieux de l’identité hawaïenne, puis un symbole poignant de la monarchie déchue.

Aujourd’hui encore, les compositions de Liliʻuokalani sont enseignées, jouées, chantées, notamment par les musiciens kānaka maoli (Hawaïens autochtones) qui revendiquent leur culture et leur histoire. Sa musique contribue à faire vivre la langue hawaïenne, et à transmettre une mémoire à la fois douloureuse et fière.

Aloha 'Oe par le Kalama's Quartet

(Hawaiʻs State Archive)

l'ex reine Liliʻuokalani en 1915

photo de Robert K. Bonine (US Library of Congress)