Faire la guerre, faire la paix : formes de conflits et modes de résolutions

L’océan et l’espace, deux espaces stratégiques dont la conquête révèle à la fois des logiques de coopération et de rivalité entre puissances. Ils sont à la fois sources d’innovation et de tensions, au cœur des enjeux géopolitiques contemporains.

Qu’est-ce que la guerre ?

La guerre est un rapport conflictuel qui se règle par une lutte armée, en vue de défendre un territoire, un droit ou de les conquérir ou de faire triompher une idée (religieuse…).

Exemples actuels :

- Guerre en Ukraine (depuis 2022) : conflit interétatique sur le sol européen.

- Guerre au Soudan (depuis 2023) : conflit intra-étatique entre factions rivales.

Les formes de conflits dans le monde actuel

A. Une typologie variée

Les conflits contemporains se classent en deux grandes catégories :

- Conflits interétatiques : opposent deux ou plusieurs États

exemple : la Guerre Iran-Irak (1980-1988) :et actuellement la guerre entre la Russie et l'Ukraine - Conflits intra-étatiques : opposent un gouvernement à des groupes armés internes (ex. : Sahel, Syrie).

par exemple au Sahel avec guérilla et les milices Wagner ou la guerre en Syrie à partir de 2011

À retenir :

- Les conflits intra-étatiques sont les plus nombreux (ex. : Mali, Yémen).

- Les conflits interétatiques sont plus médiatisés (ex. : Ukraine).

B. Les enjeux des conflits

Les causes des guerres sont multiples :

- Politiques : rivalités entre puissances (ex. : Arabie Saoudite vs Iran).

- Territoriaux : contrôle d’une région (ex. : Cachemire entre Inde et Pakistan).

- Séparatistes : revendications identitaires (ex. : Tchétchénie en Russie).

- Économiques : accès aux ressources (ex. : pétrole au Soudan).

- Idéologiques : rejet de l’Occident (ex. : Boko Haram en Afrique de l’Ouest).

C. L’intensité des conflits

- Forte intensité : combats fréquents (ex. : Ukraine).

- Moyenne intensité : affrontements sporadiques (ex. : Mali).

- Latente : tensions sans combats ouverts (ex. : Corée du Nord/Sud).

Les acteurs des conflits

A. Les États

- Puissances militaires : États-Unis, Chine, Russie.

- Interventions étrangères : brouillent la distinction entre conflits inter et intra-étatiques (ex. : Syrie, où Russes et Américains soutiennent des camps opposés).

B. Les organisations internationales

- ONU : casques bleus pour le maintien de la paix.

- Union Africaine : médiation dans les conflits régionaux.

C. Les sociétés militaires privées (SMP)

- Exemples : Wagner (Russie), Blackwater (États-Unis).

- Rôle : agissent pour le compte d’États ou d’entreprises, souvent dans des zones de guerre.

- Statut ambigu : interdites par la Convention de Genève, mais se présentent comme des « sociétés de sécurité ».

D. Les groupes armés non-étatiques

- Cartels (ex. : Mexique) : financés par le trafic de drogue.

- Groupes terroristes (ex. : Daech) : financés par le pétrole, les impôts forcés (zakat), ou le racket.

Les modes de résolution des conflits

les solutions possibles

tableau Solution Exemple Victoire militaire 1ère guerre du Golfe (1990-1991) Accords de paix Traité de Versailles (1919) Intervention extérieure ONU au Mali Médiation Accords d’Oslo (Israël-Palestine, 1993)

Les obstacles à la paix

- Volonté de revanche : les vaincus peuvent relancer le conflit (ex. : Allemagne après 1919).

- Intérêts économiques : les ressources naturelles prolongent les guerres (ex. : pétrole en Libye).

- Acteurs extérieurs : les puissances étrangères peuvent alimenter les tensions (ex. : Russie en Syrie).

Neil Armstrong, le premier homme a avoir marché sur la Lune en juillet 1969 (image : NASA)

Les océans : puissance et richesses sous-marines

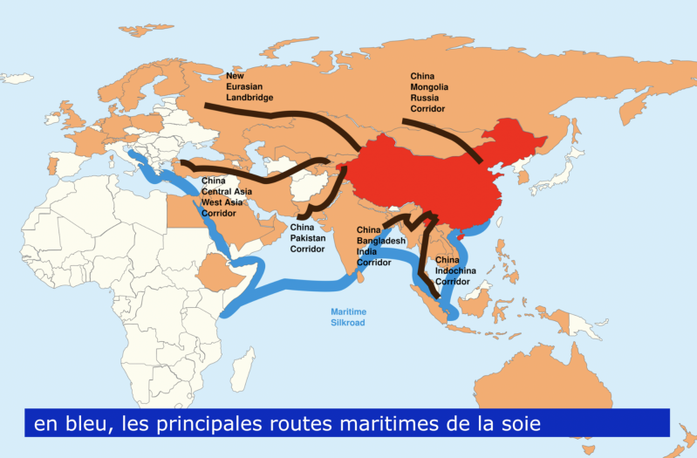

Si l’espace attire par son futur, les océans, eux, incarnent un présent stratégique incontournable. Plus de 90 % du commerce mondial passe par la mer, sur des routes vitales comme le détroit de Malacca, le canal de Suez ou le golfe de Guinée. Celui qui contrôle les mers contrôle le commerce mondial.

Les grandes puissances navales l’ont bien compris. Les États-Unis disposent de la première flotte militaire mondiale, avec ses porte-avions géants capables de projeter des forces partout sur la planète. La Chine, de son côté, a développé en quelques décennies la plus grande flotte en nombre de navires. La Russie mise sur ses sous-marins nucléaires, invisibles et redoutables.

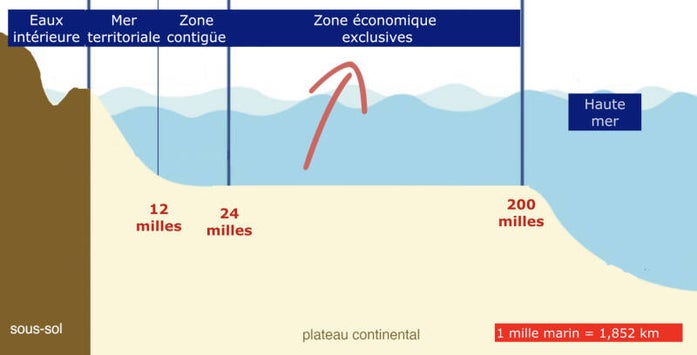

Mais les océans ne sont pas seulement un champ de manœuvres militaires. Ils représentent un trésor économique : hydrocarbures offshore, minerais rares enfouis dans les grands fonds, et surtout, une ressource alimentaire majeure avec la pêche. C’est pourquoi la Convention de Montego Bay (1982) a redéfini le droit de la mer en instaurant des zones économiques exclusives (ZEE), qui s’étendent sur 200 milles nautiques autour des côtes. Cette convention, parfois appelée « constitution des océans », visait à réduire les conflits.

Et pourtant, les tensions s’exacerbent. En mer de Chine méridionale, Pékin revendique des zones riches en ressources et stratégiques pour le commerce mondial, au grand dam du Vietnam, des Philippines ou du Japon. Dans l’Arctique, la fonte des glaces ouvre de nouvelles routes maritimes… attisant la compétition entre la Russie, le Canada ou les États-Unis.

Coopérations fragiles, mais indispensables

Face à ces rivalités, la coopération internationale tente de poser des garde-fous. Dans l’espace, la Station spatiale internationale (ISS) est l’un des projets scientifiques les plus ambitieux de l’histoire. Depuis 1998, Américains, Russes, Européens et Japonais y mènent des recherches communes. Une prouesse, surtout quand on se rappelle que les États-Unis et la Russie s’affrontaient par procuration sur Terre.

Dans les océans, les conférences intergouvernementales sur la biodiversité marine (BBNJ) ont récemment adopté un accord historique pour protéger les ressources situées « au-delà des juridictions nationales ». La haute mer, qui couvre près de la moitié de la surface terrestre, ne peut plus être considérée comme une zone de pillage sans limites.

Ces coopérations montrent que, malgré les tensions, il existe une conscience globale : ni l’espace, ni les océans ne peuvent être gérés seuls par un État. Leur avenir est intimement lié à l’équilibre entre souverainetés et intérêts communs.

La Chine : le conquérant du XXIᵉ siècle

S’il est un acteur qui symbolise cette dynamique de conquête, c’est bien la Chine.

Dans l’espace, elle multiplie les succès : station Tiangong, rover martien Zhurong, et surtout l’ambition de devenir la première nation à exploiter les ressources lunaires. En mer, Pékin a construit artificiellement des îles en mer de Chine méridionale, transformées en bases militaires. Elle investit aussi dans les routes maritimes avec son projet des Nouvelles Routes de la Soie.

Pour Pékin, la conquête de l’espace et des mers n’est pas un rêve futuriste : c’est une stratégie politique claire, visant à s’imposer comme superpuissance globale. Une ambition qui inquiète ses voisins et redéfinit les équilibres mondiaux.

Dernières frontières, miroir de l’humanité

Espace et océans incarnent l’avenir de la conquête humaine. Ils révèlent les contradictions de notre époque : volonté de puissance et besoin de coopération, exploitation économique et préservation environnementale, rêve de progrès et risque de militarisation.

Ces « nouveaux espaces » nous posent une question essentielle : voulons-nous en faire un terrain de rivalités qui prolongent nos conflits terrestres… ou une chance de bâtir un avenir commun ?

L’histoire des empires nous rappelle que les conquêtes finissent souvent dans la violence. Mais peut-être, cette fois, saurons-nous écrire une autre histoire : celle d’une humanité qui, en regardant vers l’infini, apprend enfin à partager.

De nouveaux espaces de conquête : la chanson

Révise le bac HGGSP en musique !

Cette chanson originale, « De nouveaux espaces de conquête », résume tout le thème du programme de Terminale HGGSP :

Les océans comme espaces stratégiques : ZEE, routes maritimes, dissuasion nucléaire.

L’espace comme nouvelle frontière : course à l’espace, ISS, etc.

Rivalités et coopérations : entre puissance, diplomatie et protection de la biodiversité (Montego Bay, BBNJ).

Un refrain simple et des couplets clairs pour retenir les notions clés en quelques minutes… et réviser autrement !

Une façon originale, ludique et efficace d’apprendre pour le bac.

La guerre en Syrie

Les acteurs

Les principaux acteurs du conflit syrien depuis 2011 sont multiples et se répartissent entre acteurs internes et externes, ce qui a contribué à la complexité et à l’internationalisation du conflit :

Acteurs internes :

- Le régime de Bachar el-Assad : Au pouvoir depuis 2000, soutenu par l’armée syrienne et des milices pro-gouvernementales, il a réprimé violemment les manifestations pacifiques de 2011, déclenchant la guerre civile.

- Les groupes rebelles : Parmi eux, l’Armée syrienne libre (ASL), créée fin 2011, et des groupes islamistes comme Ahrar al-Cham, Hayat Tahrir al-Cham (anciennement lié à Al-Qaïda), et l’État islamique (EI), qui ont contrôlé des territoires et combattu à la fois le régime et d’autres groupes rebelles.

- Les Forces démocratiques syriennes (FDS) : Principalement composées de Kurdes (Unités de protection du peuple, YPG), soutenues par les États-Unis, elles ont combattu l’EI et sont opposées à la Turquie.

Acteurs externes :

- La Russie et l’Iran : Soutiens majeurs du régime syrien, la Russie par des frappes aériennes et un appui militaire depuis 2015, l’Iran par le biais du Hezbollah libanais et de milices chiites.

- La Turquie : Intervenue directement contre les Kurdes et certains groupes rebelles, cherchant à limiter l’influence kurde à sa frontière.

- Les États-Unis et les pays occidentaux : Ont soutenu certains groupes rebelles modérés et les FDS, et mené des frappes contre l’EI.

- Les pays du Golfe (Arabie saoudite, Qatar, etc.) : Ont financé et armé des groupes rebelles, notamment islamistes, pour contrer l’influence iranienne.

- Israël : A mené des frappes ciblées en Syrie, principalement contre les positions iraniennes et du Hezbollah, pour empêcher leur renforcement près de ses frontières

- .

Ce conflit s’est ainsi transformé en une guerre par procuration, où les enjeux régionaux et internationaux ont souvent pris le pas sur les revendications internes initiales. Souhaitez-vous des précisions sur le rôle d’un acteur en particulier ?

La guerre est la continuation de la politique par d’autres moyens

Carl von Clausewitz

Carl von Clausewitz (1780-1831),

théoricien militaire prussien pour qui la guerre est une façon d'atteindre des objectifs que la diplomatie ne peut résoudre

Résumé audio

résumé audio par Amaya

notions à connaître

Quiz — De nouveaux espaces de conquête (HGGSP)

10 QCM. Choisissez une seule réponse par question, puis cliquez sur Soumettre. Après soumission, vous recevrez votre note et un commentaire pour chaque question.